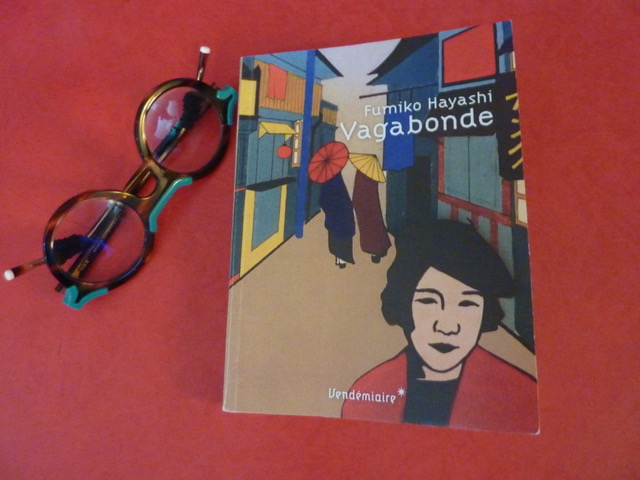

C’est en totale néophyte que j’ai abordé cette Vagabonde, œuvre de Fumiko Hayashi qui connut un immense succès à sa sortie en 1930 et qui, par chance, est enfin traduite pour la première fois en langue française. C’est une sorte de journal où l’écrivaine, alors âgée de 25 ans, relate les innombrables difficultés rencontrées dans sa vie de femme libre au Japon du début du XXe siècle. On entre donc de plain-pied dans ce quotidien où les embûches se succèdent et où, tout simplement, il s’agit de survivre.

Fumiko a faim, mais il faut « tenir bon, en toutes circonstances, ne pas faiblir », et tel l’enfant traverser le monde « sans jamais renoncer à notre ingénuité ». De périples en errances, de rencontres improbables en déchirements (« Ah, c’est donc si difficile que ça de vivre ?… »), elle exerce mille tâches (ouvrière sur ses jambes « tremblantes comme des mites », vendeuse, entraîneuse, etc.) et fréquente tous les milieux. Son récit est à humer, autant pour respirer certaines ambiances nocturnes où se croisent artistes et anarchistes, que pour l’imiter quand enfin elle peut se « réconforter », au besoin en imagination, « avec du konjac, du tôfu frit aux légumes, des boulettes au pâté de poisson et de beaux épinards frais aux pois bouillis à la sauce soja ».

La liberté a un coût, surtout quand il s’agit d’écrire, et Fumiko Hayashi en paie le prix fort – ce qui ne l’empêche nullement de se demander si, par une belle nuit, il ne serait pas « amusant de courir nue ». Loin d’être anecdotique, cette question est à l’image de la personnalité hors normes de l’écrivaine, qui paraît souvent plus moderne et courageuse que nombre de nos contemporaines. Elle sait ce que la création littéraire implique, à savoir être « désespérément » et « presque absolument seule » : alors, décide-t-elle, « pour vivre ou mourir, de toute façon, prendre le large ».

Vagabonde étonne et galvanise par son style qui tinte en toute simplicité à notre oreille mais pour libérer mille et un sons subtilement différents, ce qui permet de relier les contingences du réel aux possibilités infinies de l’invention poétique. Chaque phrase émet plusieurs sens qui induisent un éventail de couleurs et d’odeurs. Lire Fumiko Hayashi ce n’est pas comprendre (au sens d’englober) le monde, c’est s’y rapetisser pour en mesurer l’ampleur parfois (souvent) désespérante.

Pour régaler le lecteur de toutes ces sensations si variées, en plus des réflexions qu’elles suscitent par ricochet, il faut évidemment être passé maître dans l’art de la traduction, ce qui est le cas de René de Ceccatty, que les fidèles du blog ont déjà pu apprécier dans ses Années japonaises (https://martineroffinella.fr/la-memoire-japonaise-de-rene-de-ceccatty/). Il a accepté de répondre ici à quelques questions concernant le travail qu’il a mené sur l’œuvre de Fumiko Hayashi.

Quatre questions à René de Ceccatty, traducteur de Vagabonde

MARTINE ROFFINELLA : Dans votre préface à Vagabonde, vous écrivez regretter d’avoir autant attendu avant de traduire ce texte. Pourriez-vous expliquer ce qui vous a retenu de le faire avant ?

RENÉ DE CECCATTY : J’ai beaucoup attendu parce que je n’osais pas traduire seul du japonais. Jusqu’ici j’ai toujours traduit (de 1979 à 2013) en tandem avec un ami japonais, Ryôji Nakamura. Et nous traduisions les textes qui nous étaient parfois proposés par des éditeurs, mais plus généralement que nous choisissions nous-mêmes. Et nos priorités allaient aux auteurs qui nous semblaient en rapport avec notre idée de la littérature, qu’il s’agisse de classiques ou de modernes, morts ou vivants. Avec une préférence pour les écrivains en pleine productivité, ou certains auteurs qui avaient été négligés ou abandonnés par les autres traducteurs comme, pour les femmes, Fumiko Enchi (1905-1986), Taeko Kôno (1926-2015), Yûko Tsushima (1947-2016). Pour les « classiques contemporains », Sôseki (mort en 1916) ou Mori Ôgai (mort en 1922). Mais nous avions surtout traduit Kôbô Abé, Kenzaburô Ôé, Tanizaki, Mishima. Ces choix étaient orientés essentiellement par mon co-traducteur qui, ayant une double culture profonde, avait une idée très précise de ce qui, dans la littérature japonaise, méritait d’être traduit en français. Bien entendu, c’était aussi une question de circonstances éditoriales et de temps dont nous disposions.

Quand s’est posée pour moi la question de traduire seul, parce qu’il était retourné au Japon enseigner à l’Université la littérature, j’étais extrêmement inhibé, car je ne me sentais pas assez armé, mais je savais qu’il y avait des écrivains que nous n’avions pas encore traduits et avec lesquels j’éprouvais ou je devinais des affinités plus profondes, comme Nagai Kafû (mort en 1959), qui avait été largement traduit par d’autres, ou Kawabata dont nous n’avions traduit que quelques nouvelles très brèves. De Fumiko Hayashi j’avais lu plusieurs livres traduits en français (Nuages flottants notamment) et nous étions allés sur ses traces à Onomichi et à Tôkyô, lors de deux voyages en 1992 et en 1993.

Depuis, ma vie avait changé et j’éprouvais toujours une frustration. Alors, profitant du confinement, je me suis mis à réviser systématiquement mes connaissances acquises à travers toutes ces années de traductions à deux, et je me suis enfin lancé en décidant de traduire une nouvelle et un roman de Yasunari Kawabata (déjà traduits par d’autres, mais à mes yeux de manière insatisfaisante), La danseuse d’Izu et Pays de neige. Je l’ai fait pour moi. Ce n’est qu’après que j’ai entrepris la traduction de Hôrôki (qui signifie littéralement Chronique vagabonde), et, comme pour Kawabata, j’ai recopié en japonais chaque phrase que j’ai ensuite traduite. Avec lenteur, difficulté, en cherchant à retrouver la sensation de l’écrivain qui écrit en japonais, qui cherche ses mots, qui réfléchit à ce qu’il veut exprimer, et en créant un équivalent dans la version française. Il m’était nécessaire de réécrire le texte en japonais pour mieux en comprendre la structure, le poids des mots, la valeur des expressions, le mouvement, ce que jusque-là je n’avais pas fait, car mon co-traducteur avait avec sa langue maternelle une familiarité trop grande pour que nous perdions le temps de réécrire tout. Cela aurait été horriblement ennuyeux pour lui, cela lui serait apparu comme une démarche presque infantile. C’est quelque chose que je ne pouvais faire que dans la solitude. Et j’ai pu constater que cela m’était très bénéfique et me désinhibait pour traduire.

Fumiko Hayashi, comme Kawabata, est un écrivain d’une grande subtilité psychologique, mais son style est très simple, très minimaliste. Elle a beaucoup écrit pour les enfants (et j’ai du reste ensuite traduit certains de ses contes après Vagabonde). Elle est délibérément naïve et frontale quand elle parle de sa propre ignorance de jeunesse, de sa crédulité amoureuse, de son rapport au travail, qu’il s’agisse de travail manuel ou d’écriture poétique. Et j’aime cette simplicité. Elle a, par ailleurs, un rapport très personnel à ce qui est proprement japonais (dans sa culture, dans les poèmes, dans la nourriture, dans les lieux de cultes ou dans ses lectures), une sorte de candeur directe qui me plaît et qu’elle exprime avec une fluidité déconcertante et en même temps une concision qui vient de sa pratique poétique, tant dans ses poèmes proprement dits que dans les contes qu’elle écrit pour les enfants. Et elle me fait penser beaucoup à Jean Rhys, qui, comme elle, a eu du mal à s’habituer à la grande ville de Londres, parce qu’elle venait des Antilles anglaises et de son monde de légendes, de croyances magiques, de folies, tout comme Fumiko Hayashi a eu du mal à s’habituer à Tôkyô, en venant d’Onomichi et d’autres villes plus petites.

L’acquisition de la maîtrise littéraire a été pour Fumiko exactement contemporaine de l’acquisition d’expériences humaines assez violentes, sexuelles, professionnelles, sur lesquelles elle ne s’étend pas, mais que l’on sent immédiatement. Et, en traduisant tout cela, j’ai eu le sentiment que cela m’était naturel, que cela correspondait à quelque chose de très proche de moi, de ma propre expérience des rapports amoureux, du travail, de la sensation poétique.

J’ai travaillé lentement, c’est à cause de cette lenteur que j’ai dû attendre d’avoir assez de disponibilité intérieure. C’était une période où je ne voulais pas écrire un livre de moi. J’ai compris que la traduction avait besoin de tout mon espace de vie, de tout mon temps. Il fallait que le style de Fumiko Hayashi devienne le mien. Voilà pourquoi j’ai autant attendu. Ce sont toutes ces raisons, matérielles, circonstancielles, psychologiques, linguistiques et littéraires.

M. R. : Comment situeriez-vous l’œuvre de Fumiko Hayashi et quelle place occupe-t-elle aujourd’hui au Japon ? En France, par l’extrême liberté de ses choix, à quelle pensée féministe pourrait-elle être associée – ou pas ?

R. de Cecc. : L’œuvre de Fumiko Hayashi a toujours eu une très grande importance au Japon. La littérature féminine, rappelons-le, a une place privilégiée et même première dans l’histoire du roman, puisque ce sont des femmes qui ont fondé le roman, à l’époque de Heian. Les chefs-d’œuvre (Le Roman de Genji, les journaux de cour) sont l’œuvre de femmes dès l’équivalent du Haut Moyen Âge (même si ce n’est pas en ces termes qu’on divise les ères au Japon). Les femmes avaient le monopole du récit psychologique. Les hommes se réservaient les chroniques historiques et politiques. Du moins à l’origine (du VIIIe au XIIIe siècle, si l’on parle en chronologie occidentale). La poésie en revanche était également partagée par les hommes et par les femmes. Ensuite, les hommes se sont emparés du roman et sont devenus dominants. Et à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les femmes sont réapparues (comme Ichiyô Higuchi, et un peu plus tard donc Fumiko Hayashi).

Hayashi était certes très engagée politiquement et c’est à travers des cercles anarchiques, très influencés par la littérature prolétarienne, qu’elle s’est imposée. Elle a beaucoup lu les écrivains russes et occidentaux. Elle a voyagé, en Russie, en Asie, en Italie, en France. Elle a considérablement élargi sa culture et multiplié ses modèles, tout en étant attachée à un patrimoine littéraire, constitué justement de ces anciens journaux de cour, où alternaient poèmes, journal intime, récits amoureux. On sent donc une double influence chez elle. Elle s’exprime très librement à la fois sur la pauvreté de ses origines sociales (sa famille étant une famille de marchands ambulants, de forains qui allaient de marché en marché) et sur sa sexualité, liée à ses rencontres intellectuelles, mais aussi à ses activités professionnelles diverses. Elle en parle en termes directs et crus. Et cette sincérité sur tous les plans, accompagnée d’une très grande sensibilité poétique, ancrée dans une tradition impressionniste japonaise, aboutissait à une forme d’expression très moderniste. Elle rejoignait un mouvement littéraire qui n’était pas sclérosé par la tradition, mais qui faisait dialoguer la tradition japonaise avec d’autres formes d’expression politiques et psychologiques. Il y a par exemple des points communs avec un écrivain français qui est son contemporain, Francis Carco, qui était un ami de Jean Rhys et de Kathleen Mansfield.

Fumiko Hayashi appartient à cette famille internationale-là, tout en étant très profondément japonaise. Les cinéastes japonais les plus originaux se sont intéressés à elle tout de suite. Et elle a été la principale inspiratrice de Mikio Narusé, qui est très proche esthétiquement d’Ozu. Le cinéma a donc participé à consolider sa renommée et a fait qu’elle a été constamment lue, non seulement de son vivant, mais depuis sa mort (1951) jusqu’à nos jours. Elle n’appartient pas au passé.

Je ne la considère pas comme féministe, dans la mesure où ses livres ne contiennent pas de réflexion militante ou combative (contrairement par exemple à ceux d’une Italienne qui est de la génération qui la précède, Sibilla Aleramo, elle profondément consciente de la nécessité de réparer des injustices sociales et culturelles concernant les femmes). Mais on peut toujours dire qu’une œuvre de femme qui s’est imposée dans la littérature majoritairement masculine est, de ce fait même, féministe. Toutefois, il n’y a pas de réflexion sur une solidarité nécessaire entre femmes, etc. Mais dans la mesure où, par exemple, elle parle d’avortement, on peut dire que c’est un geste d’expression féministe. De même, on sent bien que ses désillusions dans ses rapports amoureux avec les hommes la portent à considérer ses amies femmes avec un autre regard. Mais ce n’est accompagné d’aucune théorisation, d’aucun principe d’exclusion ni même d’action. L’œuvre de Yûko Tsushima (elle née après la guerre de 40, en 1947) ou celle de Taeko Kôno sont beaucoup plus « féministes » au sens occidental du terme. Et même celle de l’auteure de polars, Natsuo Kirino, dont nous avions traduit Out (qui raconte les agissements meurtriers de quatre femmes mariées déchaînées et monstrueuses), est beaucoup plus « féministe ».

M. R. : À propos du style de Fumiko Hayashi, que nous diriez-vous des influences qui ont pu le façonner, de ses variations, et de la manière dont il retranscrit aussi une pensée politique ?

R. de Cecc. : Comme je l’ai dit, les multiples influences, japonaises, russes, françaises, allemandes que Fumiko Hayashi a reçues sont entrées en interaction avec ses besoins personnels, sentimentaux et littéraires, pour faire entendre une voix sincère et directe. Sa politique s’en tient à une prise de conscience sociale dans la pauvreté. C’est une politique poétique, ou une poétique politique si l’on veut. Mais ce n’est évidemment pas une œuvre qui puisse être utilisée à titre de propagande, comme le sont certains romans socialistes, naturalistes, didactiques. Elle n’appartient pas du tout à ce mouvement-là, même si elle a lu certains auteurs soviétiques. Son rapport à la littérature n’est pas de propagande. Ses moyens sont toujours poétiques et psychologiques, même quand elle écrit sur la guerre (elle a eu toute une activité journalistique). Il y a un autre écrivain italien auquel je la comparerais volontiers, c’est Anna Maria Ortese qui, comme Hayashi, avait une activité journalistique. Elle a écrit sur Naples des textes que l’on pourrait rapprocher de ceux de Hayashi sur Onomichi ou tous les ports où elle a vécu. Elle a tenu aussi, comme Hayashi, des journaux de voyage. Mais elle puise toujours dans sa sensibilité poétique.

M. R. : Parmi les abonné(e)s du blog « Sous le pavé, la plume », beaucoup s’intéressent à l’acte de traduire en soi. Avez-vous une technique de travail particulière ? Et comment s’y prend-on pour établir une correspondance entre deux modes d’expression si différents que sont le japonais et le français ?

R. de Cecc. : J’ai répondu en partie à cette question, en vous disant qu’avant de traduire je recopie le texte japonais, pour me l’approprier. Je peux le faire avec une relative facilité, parce que mon ordinateur possède un clavier utilisable pour écrire en japonais (on frappe phonétiquement et l’écran propose différents caractères idéogrammatiques entre lesquels on choisit le bon : on ne peut bien entendu se servir de ce logiciel que si l’on sait le japonais, mais pour un étranger, c’est d’une remarquable commodité et cela fait gagner beaucoup de temps).

J’ai traduit en tandem pendant près de 35 ans, j’ai donc pris de nombreuses habitudes de traduction. Je craignais d’avoir tout oublié, mais ce n’était pas le cas, même si je me laissais conduire par quelqu’un qui avait une connaissance beaucoup plus profonde de sa langue maternelle, mais qui avait surtout une parfaite connaissance du français et de plusieurs autres langues occidentales (anglais, italien, allemand). Il m’avait donc habitué à trouver des systèmes d’équivalence.

La difficulté de lecture du japonais (et du chinois, bien sûr) fait que l’on est parfois tenté de « rentabiliser » ces difficultés, de les conserver et retranscrire dans la version finale, en étant très littéral, pour se prouver qu’on a bien lu et compris les nuances de la langue originale. Mais c’est une erreur. Il faut absolument en arriver au français et trouver non pas la transparente littéralité, mais une équivalence. Et justement, le fait de commencer par écrire la langue japonaise permet de s’en détacher en la traduisant et de repasser au français.

La structure de la langue japonaise est très éloignée de celle du français, surtout sur le plan syntaxique, puisqu’il n’y a pas de conjugaison au sens indo-européen du terme, il y a moins de pronoms, pas de conjonctions, etc. C’est une langue agglutinante et l’ordre est quasiment inverse de l’ordre des langues latines en tout cas. Il n’empêche que le sens est clair et qu’on peut tout à fait dire la même chose en français et en japonais. Mais les critères du « beau style », pour autant qu’il y en ait de partageables dans chaque langue, ne sont pas les mêmes. Et c’est là que les difficultés commencent. Et c’est là aussi que la sensibilité, la culture, l’esthétique propre au traducteur, à titre individuel, sont fondamentales.

On m’a souvent sollicité pour des séminaires de traduction, mais je n’y suis pas favorable. Je pense que c’est un peu comme en musique. Bien entendu, certaines masterclasses d’interprétation musicale sont passionnantes, mais ce qui est intéressant, dans les masterclasses d’interprétation (de chant, de piano, de violon, etc.), ce sont les analyses musicologiques, les lectures de partition. Mais l’usage que l’on fait de la technique (pour la traduction, la technique est essentiellement la connaissance linguistique et la connaissance de l’usage des expressions dans le contexte de la langue à traduire et dans le contexte de la langue d’arrivée) est laissé à la sensibilité et à l’intuition de l’interprète et donc du traducteur. Un professeur musicien dira toujours à son disciple : il faut que l’on ait l’impression que tu es en train de composer ce que tu interprètes, que tu en es l’auteur, que tu improvises, que le langage du compositeur est devenu le tien, que tu ne te contentes pas de le lire, de le répéter, de le projeter, mais qu’il est passé par ta vie intérieure. Et pour la traduction, je pense que l’on doit avoir aussi cette conviction. Je l’ai eue particulièrement en traduisant de l’italien la Divine comédie, par exemple, où la part d’interprétation était extrêmement importante, inhabituellement importante, ou en traduisant les sonnets et les chansons de Pétrarque. J’ai alors retrouvé une situation assez similaire à celle où je suis en traduisant le japonais.

Je dis toujours qu’on ne traduit pas le « japonais » en général en « français » en général, mais on traduit l’usage qu’un écrivain japonais fait de sa langue maternelle (usage qui se fonde sur de multiples distorsions, sur des interprétations qui modifient souvent le sens du dictionnaire… pour en faire son style propre) dans un autre usage que le traducteur fait de sa langue maternelle. C’est la confrontation, si l’on peut dire, de deux distorsions, de deux réappropriations. Je parle des cas où l’écrivain que l’on traduit a un véritable style, bien sûr. Ce qui est le cas de Fumiko Hayashi. Comme c’est le cas de Sôseki, de Kôbô Abé, de Kenzaburô Ôé, de Mishima, de Kawabata, etc. Mais je n’ai pu faire ce travail sur elle que parce que j’avais traduit, avec Ryôji Nakamura, de très nombreux textes différents, et qu’il a pu m’apprendre comment on « jugeait » un style japonais et qu’il m’a donné des « permis » d’interprétation et donc de liberté.

Vagabonde, de Fumiko Hayashi, traduit du japonais et préfacé par René de Ceccatty, est publié aux éditions Vendémiaire.

Entretien passionnant et quel travail !

Bravo et merci pour cet entretien très intéressant et qui contribue à mieux comprendre et apprécier la littérature japonaise.et sa traduction.