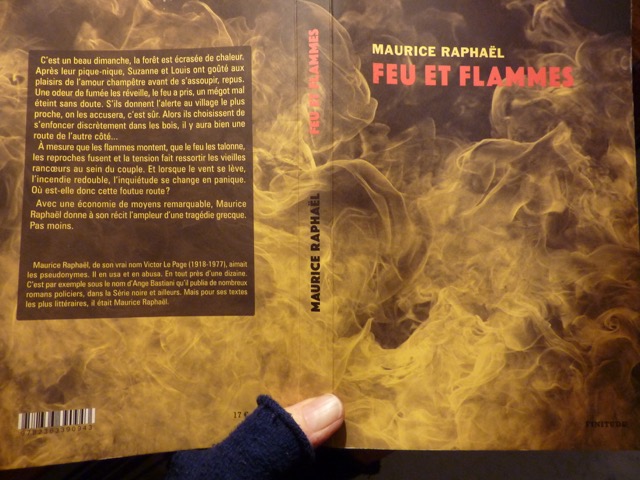

Voici le roman de l’extrémité de soi, au bout-du-bout de ce que l’âme, ou la conscience si vous préférez, peut encaisser comme dilemme quand la survie physique est en jeu. Une tragédie moderne comme je n’en avais encore jamais lue, menée avec un rare et diabolique talent par Maurice Raphaël (1918-1977), lequel s’appelait en réalité Victor Le Page, mais qui, nous est-il signalé en quatrième de couverture de Feu et flammes, sévissait aussi sous de nombreux autres pseudonymes – notamment Ange Bastiani pour le polar. Il réservait l’identité de Maurice Raphaël à « ses textes les plus littéraires », nous explique la maison Finitude, qui a republié ce bijou en 2018 – le livre étant originellement paru chez Denoël en 1953. Et en effet, de littérature il s’agit bien là, de cette sorte capable de vous extraire de n’importe quelle vie pour vous transplanter dans une histoire qui vous laisse coi/te. Au point d’occulter tout ce que vous aviez à faire avant d’être embrigadé/e par ces pages dont chaque ligne piège le regard puis l’esprit jusqu’à une forme de fascination fiévreuse.

Le texte démarre sur un mégot « projeté en l’air d’une chiquenaude » et atterrissant sur des aiguilles de pin. On est dans le massif varois des Maures, au « soleil de quatorze heures. De l’août ». En trois paragraphes, pris par des phrases dont l’exactitude et la brièveté installent un décor écrasé de chaleur, à peine troublé par le « bruit monotone et strident d’un ventre de cigale », nous sommes déjà dans une manière d’inquiétude avide. Et l’écriture vient alors, telle une caméra, nous proposer un gros plan sur un homme qui dort, « un journal déplié sur sa face », puis sur une femme aux « longs cheveux bruns crépus, épars », qui repose « sans buit ». Il s’appelle Louis ; elle s’appelle Suzanne. Ils ont la vingtaine et sont mariés depuis trois ans. Sans enfant. Elle est « vendeuse au Prisunic, rayon de la parfumerie » ; il est employé aux écritures à l’Arsenal maritime. Ils ont pique-niqué dans la pinède – pendant qu’ils font la sieste, la caméra littéraire balaie la scène en détail, nous décrit les restes du repas, les « écorces de melon mélangées à des peaux de saucisson », ainsi que les corps encore endormis : le « raclement rauque » émanant de la bouche ouverte de l’homme ; les « brusques sursauts » qui agitent la femme quand une fourmi « ou quelque piquant chatouill[e] sa peau rougie par des coups de soleil ».

Le tableau est presque fixe. Mais voilà qu’il y a le feu. Brusquement réveillés, Louis et Suzanne s’emploient maladroitement à l’éteindre. Ils pensent y être parvenus. Ils se demandent « comment il a pu faire pour prendre » – « On ne peut pas dire que c’est nous. On a mangé froid », se dédouanent-ils. Au fond ils n’ont plus de raison de quitter l’endroit. Ils s’allongent de nouveau. Louis a envie de Suzanne – « avec sa forte poitrine, lourde et dure, ses hanches pleines, sa croupe large, ses chevilles et ses poignets massifs ». Avant de lui dire « Embrasse-moi » et qu’ils fassent l’amour, elle demande à Louis si un mégot ne serait pas à l’origine du feu maîtrisé (croient-ils). La première lézarde se produit alors, et l’on devine qu’elle ne cessera ensuite de s’élargir. Car ils ont chacun fumé une cigarette. Lequel des deux mégots était-il mal éteint ? L’un est sur place – celui revendiqué par Louis, car « il n’a pas de marque de rouge ». L’autre n’est plus là. « C’est lui qui a dû allumer le feu », donc celui de Suzanne ; laquelle s’en défend et assure l’avoir écrasé contre un caillou. L’étreinte mettra temporairement fin à la discussion – car à quoi bon : « On ne la leur a pas brûlée leur forêt, alors qu’est-ce que ça peut faire ? »

Mais à leur insu le feu a repris. Le couple est tiré brutalement de sa torpeur. Suzanne essaie en vain de vaincre les flammes avec de la bière et de la limonade. Ils sont vite contraints de déguerpir. Comme ils redoutent d’être accusés d’avoir causé le sinistre – « J’ai pas envie de me priver de tout pour leur payer leurs bois », dit Suzanne –, ils ne foncent pas prévenir les gens du village qui n’est qu’à quatre kilomètres. Ç’eût été facile, comme ils sont à vélo : les pompiers auraient pu rapidement intervenir. Ils fuient donc les flammes à travers la forêt tout en portant, non sans difficulté, leurs précieuses bicyclettes – qui ont coûté cher, et celle de Suzanne n’est même pas finie de payer. Ils pensent tomber très vite sur une route et filer ni vu ni connu. Mais le mistral s’est levé, le feu les cerne où qu’ils aillent. La peur peu à peu les gagne. Ils sont perdus, se blessent, ont une soif atroce – et Louis est obsédé par les vélos qu’il refuse d’abandonner à cause de l’argent qu’ils coûtent. Au point que ces engins semblent avoir plus de valeur que la vie de sa propre épouse.

Confrontés à leur plus que probable disparition et à la perspective d’être brûlés vifs, Louis et Suzanne, qui pourraient être vous et moi, laissent leurs rancœurs prendre le dessus. « Bon Dieu, je ne suis pas mort à la guerre. Il n’y a pas de raison pour que je vienne crever dans ce bois », se plaint Louis. Suzanne quant à elle rêvait d’une autre existence : elle n’a même pas eu droit à son voyage de noces en Espagne, promis depuis trois ans. Elle regrette de s’être mariée avec Louis – « Ce jour-là j’aurais mieux fait, je ne sais pas moi, d’aller me pendre. » Elle le traite d’égoïste, d’ours qui la méconnaît. Et le feu continue de les courser tandis que la haine prend progressivement possession d’eux. La peur qui « leur fouaill[e] les entrailles » les emplit de reproches brûlants de lave. L’autre n’est plus l’être aimé ; il est l’adversaire, le responsable de la mort annoncée. « Sans elle, j’irai deux fois plus vite », se dit Louis alors que sa femme gît au sol, inanimée – et d’ajouter : « qu’est-ce que je dis deux fois, dix fois. Même avec la bicyclette. » Puis il se reprend ; elle revient à elle. Ils suffoquent – mais il faut toujours porter ces fichues bicyclettes : ils prennent des risques pour elles, quitte à être blessés, à avoir leur peau et leurs vêtements léchés par les flammes. Le mistral a le dessus. « Je veux vivre, je veux vivre, tu m’entends », crie Suzanne, « et toi tu n’es pas capable de me faire vivre ».

Phrase terrible, qui débouche sur le pire : « Tu n’es qu’un petit. Jamais je ne t’ai aimé » – et elle sous-entend qu’elle a eu des amants, car en vérité elle veut qu’il la tue : plutôt mourir de sa main que brûlée vive. Louis s’accorde à sa haine : « Putain, ordure ! » Il jure de lui régler son compte, à cette « salope ». Elle disparaît alors. Leur vie entière semble s’enflammer. Bientôt il ne restera rien de ce qui a réuni ces deux êtres, et leurs enveloppes charnelles livrées aux flammes auront préalablement, dans ces flots de reproches mutuels, été vidées de toute âme, de toute conscience.

Jamais, à ma connaissance, un livre n’est allé aussi loin, et avec un tel style, dans l’abjection et la beauté de l’humain face à sa mort violente à venir. Jusqu’aux dernières pages, nous qui sommes là aussi, suffoquant dans ce brasier, ne pouvons prédire ce qui va se passer et si le diable aura ou non gain de cause dans cette confrontation sans égale avec l’achèvement par le feu. Je serais folle de vous révéler l’issue de cette tragédie. Courez vous procurer Feu et flammes, et vous saurez tout ; sur eux – sur vous.

La bonne littérature, c’est-à-dire celle qui justement embrase, nous sauve par là même de l’étroitesse, dit-on. Si oui, Maurice Raphaël est l’un de ses meilleurs incendiaires.

Martine Roffinella

Écrivaine-Photographe

Feu et flammes, de Maurice Raphaël, est ici publié aux éditions Finitude.

Vendu !