Si comme moi vous avez découvert l’écrivaine Han Kang lorsque le prix Nobel de littérature 2024 lui a été attribué, la première réaction que vous aurez sans doute, après avoir lu La Végétarienne, sera cette sorte de temps d’arrêt silencieux qui exprime l’admiration lorsqu’elle frappe fort. Très fort. Un choc littéraire d’autant plus spectaculaire qu’à titre personnel, je suis devenue végétarienne en 2013 dans des circonstances initiales similaires à celles décrites dans le livre, c’est-à-dire après avoir « fait un rêve ». Entrant dans cette œuvre avec une certaine attente – le Nobel, tout de même ! –, très vite nous comprenons à quel point notre façon de lire est bardée de schémas et d’automatismes inconscients. Si nous voulons capter ce que ce roman a à nous dire, nous devons accepter de nous glisser, fantomatiques, entre plusieurs états de vie et plonger sans oxygène dans les réalités, en miroir les unes des autres, des relations humaines que Han Kang nous donne à voir, grâce à un art d’écrire protéiforme sans équivalent. La subtilité narrative de cette œuvre, mouvante à la fois comme une plaque de glace et une coulée de lave, rappelle de façon vertigineuse à quel point l’absurde foisonne de bon sens, et quelle part opprimée de soi vient révéler la folie. Par cet aspect cela m’évoque La Ville[1] de Dürrenmatt, où un homme, embauché comme gardien de prison et chargé, depuis la « niche » qui lui est dédiée, d’observer les détenus eux-mêmes logés dans des « niches », s’aperçoit soudain que rien ne le distingue de ces derniers, et qu’en face de lui, des yeux le surveillent. « Suis-je un gardien ou un prisonnier ? » se demande-t-il. Chez Han Kang, un même phénomène se produit : « Étais-je l’assassin ou la victime ? » s’interroge l’héroïne devant son « rêve » – un questionnement similaire quant à ce qui est censé séparer l’état de folie de celui de normalité.

Tout commence par l’impossibilité que ressent un matin Yŏnghye de manger de la viande. Elle explique à son mari abasourdi qu’elle a « fait un rêve », et à partir de ce moment tout change dans la vie bien réglée du couple – l’époux raconte sans ciller qu’il a pourtant choisi Yŏnghye parce qu’elle est « dépourvue de tout charme remarquable » (il fuit « toute marque d’originalité ») sans toutefois présenter de « défaut notable ». Il n’a jamais vraiment été attiré par elle (« la banalité caractérisait cette créature sans éclat »), ayant opté volontairement pour une femme vis-à-vis de laquelle il ne nourrit aucun complexe et qu’il peut donc dominer – pour ne pas dire esclavagiser. Ses plans fonctionnent à merveille jusqu’à ce fameux jour. Yŏnghye, en cessant de manger de la viande, met aussi fin à son rôle de femme au foyer et soumise. Elle refuse désormais les relations sexuelles avec son époux. Est-ce « le début d’une monomanie » ? Une démence ? Une dépression nerveuse ? Quand on l’interroge sur la raison de son changement brutal de comportement, Yŏnghye répète inlassablement : « J’ai fait un rêve. »

En même temps qu’elle devient végétarienne, Yŏnghye maigrit beaucoup, ce qui finit par susciter l’inquiétude puis la colère de son entourage. Au cours d’un repas où la famille s’est réunie au complet, tout bascule : le père de Yŏnghye, après l’avoir frappée (comme il l’a toujours fait de manière insoutenable), cherche à lui faire avaler de la viande de force. Celle-ci se taillade alors les veines – et le roman change de narrateur comme de point de vue, tout en n’occultant point les scènes précédentes, qui sont comme sur-imprimées dans notre esprit, ou mieux encore : préexistantes en miroir, ainsi que je l’indiquais en préambule. C’est ainsi que nous apprenons que Chiu, petit garçon de la sœur de Yŏnghye, Inhye, laquelle est mariée à un artiste, a une tache mongolique au bas du dos – tout comme sa tante Yŏnghye –, « large comme le pouce » et « toute verte ». Aussitôt le mari d’Inhye, un vidéaste plus ou moins à la mode, a la vision « d’une fleur verte éclosant de la raie des fesses d’une femme ». C’est la tache mongolique de sa belle-sœur qui commence à le hanter. Il lui associe « l’image d’un couple aux corps nus et ornés de fleurs peintes, en train de s’accoupler ». Et il n’aura de cesse de chercher à transformer cette vision persistante en réalité tangible – ou du moins en œuvre, ce qui, le concernant, oscille entre perversion (« une apparition sensuelle » qu’il juge lui-même comme « une sorte de monstre ») et inspiration. Notons au passage que la thématique contemporaine de la « séparation de l’homme et de l’artiste » est ici traitée de façon magistrale par Han Kang. Yŏnghye, elle que l’on dit folle, se prête à tout – elle accueille la végétation que l’artiste dessine sur son corps comme une évidence érotique, dans le sens où elle jouit de ce qu’elle se met à incarner : une végétale – la tache mongolique n’est-elle pas « une sorte de trace de photosynthèse » antérieure à l’évolution des espèces ? Bientôt Yŏnghye déclarera d’ailleurs qu’elle n’a « plus besoin de manger » et se tiendra la tête en bas et les pieds en l’air, car elle a découvert que c’est ainsi que se tiennent les arbres. Et de dire à sa sœur : « En fait, j’ai besoin qu’on m’injecte de l’eau. »

Dévoiler l’intrigue de La Végétarienne serait un crime, tant la structure de l’ouvrage est ingénieuse et pleine de surprises qui sont un régal pour les amoureux de littérature. L’on tirera donc du livre de Han Kang l’histoire que l’on souhaite secrètement retenir pour soi-même. Quant à moi, c’est la symbolique du texte qui m’a mise sens dessus dessous : au contact du monde jugé dément de Yŏnghye, toutes les vies alentour qui s’y reflètent se révèlent misérables. La famille lui crie que si elle ne mange pas, si elle ne se « remplit » pas, elle va mourir – et chacun, constatant ce risque, d’apercevoir pourtant, en miroir de Yŏnghye, son propre vide de personne repue. Sa sœur comprend qu’elle est en fait « morte depuis longtemps » et que sa « vie épuisante » n’est qu’une « pièce de théâtre, une illusion » ; son père, ce fier vétéran – « Au Viêt Nam, je me suis payé sept Viêt-congs… », a-t-il coutume de se vanter –, n’est qu’une masse pitoyable gorgée de lâcheté… À partir de sa décision d’être végétarienne, tout vient se réfléter en et sur Yŏnghye comme dans une galerie des glaces : où que les personnages regardent, ils sont interpellés par leur couardise, leur insignifiance, leurs mensonges. Yŏnghye qui se végétalise, Yŏnghye qui ne peut plus avaler de viande : « J’en ai trop mangé. Toutes ces vies sont coincées là. J’en suis sûre. Le sang et la chair sont digérés, dispersés aux quatre coins du corps, le reste est évacué, mais les vies restent farouchement accrochées dans mon estomac. » C’est un peu comme si, en mourant de faim humaine mais en s’épanouissant végétale, elle « digérait » ad libitum nos petites vies inutiles empilées comme des steaks inlassablement mangés, digérés, déféqués – mais dont il subsiste toujours quelque chose de toxique. Han Kang soulève en filigrane cette question au présent : que laissons-nous de nous ? la souffrance indigérable qui tue l’universelle Yŏnghye ?

Une raison parmi mille autres de lire La Végétarienne, que je n’hésite pas à qualifier de chef-d’œuvre.

Martine Roffinella

Écrivaine-photographe

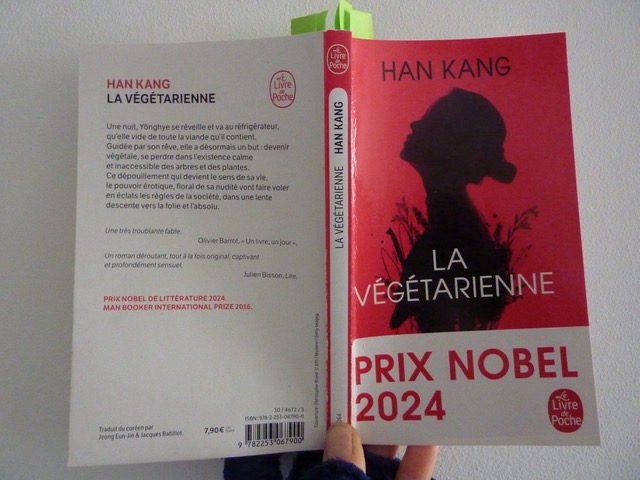

La Végétarienne, roman de Han Kang, traduit du coréen par Jeong Eun-Jin & Jacques Batilliot, est publié ici aux éditions Le Livre de poche (éd. d’origine : Le Serpent à Plumes).

[1] Friedrich Dürrenmatt, La Ville et autres proses de jeunesse, traduit de l’allemand par Walter Weideli, éd. Albin Michel.