On entre dans le livre de Jean Meckert, Les Coups, comme dans un film en noir et blanc tourné à Paname, du côté de la Villette, « avec la pisse prolétarienne sous les petits ponts, clignotés de verdâtre », puis vers les Batignolles où l’on croiserait Arletty qui nous demanderait (encore et toujours) si elle a une « gueule d’atmosphère[1]». On irait ensuite dans un troquet de la rue Parmentier où on ne « bouffe pas trop mal », avec sa « marque d’apéritif sur la carafe » et son menu « passé à la pâte à polycopier, écrasé en encre violette », et l’on entendrait La Môme Piaf entonner « Moi j’essuie les verres au fond du café ». Avec Meckert c’est le Paris du parler faubourien que l’on explore, nos esgourdes bien ouvertes, toutes réjouies de cette poésie limailleuse qui sait nous râper le cœur sans prétendre en faire tout un plat. Dans ce Paris-là, quand on tombe amoureux, c’est comme un « veloutis d’orgue », ça vous « empoigne par les profondeurs ». Et quand on est content de voir quelqu’un, on lui « saute au cou comme une vieille médaille ». C’est un parler qui a ses pudeurs : si un quidam vous lance « c’est con comme la lune ! », ça « renferme » en fait toute une « analyse », c’est-à-dire tous les mots « comprimés comme dans une bourriche d’huîtres, une suite de trésors cachés, pour les seuls connaisseurs ». On croirait entendre Bernard Blier et son phrasé d’arrière-plan qui nous tenait suspendus à chacune de ses répliques plus ou moins licencieuses ! Ici, nom d’un petit bonhomme, on ne « bavoche » pas « comme un académicien coulant péniblement sa sève » ! Qui s’étonnera que Meckert ait travaillé pour le cinéma, avec notamment Yves Allégret et Georges Lautner… Lisant Les Coups, nous prenons donc « des succursales dans l’imagination » sans d’abord trop nous « jésuiter la conscience » ni « déranger les coliques » de qui que ce soit. Comme pour une flânerie à Montmartre, nous commençons l’œuvre par une série d’escaliers toute bruissante d’une gouaille littéraire goûtue.

Pourtant, n’allons surtout pas croire que Les Coups est un texte du passé, où le lecteur nostalgique et attendri viendrait téter sa goutte de folklore inoffensif. C’est même tout le contraire : jamais Jean Meckert n’a été si pertinent, et ces beaux diables de Gide et Queneau ont eu tant raison de l’encourager à publier ce qui était alors son premier roman ! Dès l’entame du livre, la justesse des observations du narrateur nous assaille jusqu’au malaise : n’avons-nous donc tiré aucune leçon – ni des révolutions ni des guerres, et encore moins des soubresauts tragiques de l’histoire humaine ?

De toute évidence non. Meckert nous présente Félix, orphelin depuis l’âge de treize ans, et qui à celui de vingt-six, moment où nous entrons dans sa vie, se décrit lui-même comme un « apprenti vieillard » qui est « déjà usé par la misère ». Il « croque à peine », existe « comme à regret, à tout petits coups ». C’est « Félix le miteux » jusqu’à ce qu’enfin il décroche un travail de manœuvre dans une carrosserie – où il rencontre celle qui deviendra sa femme, Paulette, laquelle officie à la comptabilité. Au départ, Paulette n’est pas libre – encore l’épouse d’un vague artiste peintre égocentrique qu’elle entretient, et dont elle finira par divorcer.

Jusque-là, une intrigue somme toute assez courante. Mais presque tout de suite quelque chose nous tord le ventre, comme un mauvais pressentiment. Paulette a des côtés d’Emma Bovary, friande de « petite littérature » et fascinée par la vie des « vedettes » de Hollywood – « elle n’en aurait pas dormi, de ne pas savoir qui avait le pas, de Greta [Garbo] ou de Marlene [Dietrich] » – ; Paulette « toute pétrie de petit courrier féminin, toute garnie de fleurs artificielles, toute sincèrement envahie de factice ». Sa famille est dans la contrefaçon sectaire de la très enviée condition bourgeoise. Dès les présentations, Félix est infériorisé, jugé sur son statut social de manœuvre. « Vous lisez beaucoup, vous autres ouvriers ? » lui demande-t-on sans complexe. Et pour enfoncer le clou : « Vous autres ouvriers vous avez de la veine, votre tête ne travaille pas, seulement vos bras. » Sans parler de l’étiquette de pochtron : « Vous autres ouvriers, vous avez une bonne descente, n’est-ce pas ! »

Chez ces gens-là, comme dirait Brel, il y a ce « vous autres » de basse extraction qui ne souffre d’aucun mélange avec eux les distingués qui se la jouent cultivés et ambitionnent de péter dans la soie. « Ça voulait imiter le bourgeois », en déduit Félix, qui au début trouve cela plutôt « marrant ». Mais bientôt il comprend que le mépris condescendant qu’il suscite – il ne sait pas se tenir à table, il n’aime pas l’opéra – est sans appel : à leurs yeux, il a bien trop à « se faire pardonner » eu égard à son statut de vulgaire inférieur. Eux ont les mots, ils maîtrisent le langage et des codes culturels auxquels Félix n’a jamais eu accès. Il prend alors conscience qu’il ne doit pas « penser au-dessus de [s]a condition ».

Le virus de la violence est ainsi inoculé. Et même si Félix jouit d’une intelligence assez vive, avec des idées « pas si bêtes » qui « barattent » à l’intérieur de lui, sans les mots il ne fait pas le poids. Tout cela finit par exploser – il se met à battre Paulette, qui l’a traité de « pauvre imbécile » et dont il a été accusé « d’avilir » les goûts.

La suite est terrifiante. On voudrait faire quelque chose, tenter le tout pour le tout, stopper cet engrenage infernal à pleurer. On se met à bouillir et à trépigner quand Paulette est durement frappée – puis quand Félix se regarde comme un « cahoteux balourd, brimé par du jus de néant, par des phrases… ».

Chacun/e se fera sa propre opinion en sortant boxé/e à son tour de ce livre si terriblement fatal : on aurait aimé pouvoir se dire que par chance, tout cela fait désormais partie du passé et que le mépris de classe assassin a aujourd’hui disparu. Car c’est lui le boxeur ici. C’est lui qui frappe au sang.

Mais c’est bien tout l’inverse que l’on constate – la crise des Gilets jaunes, irrésolue à ce jour, en est une des manifestations, et le pire semble être à venir.

Ce que Jean Meckert dénonçait – et dont Les Coups sont la conséquence – prospère à tout-va : jamais l’humiliation n’a pesé aussi fortement sur nos échanges sociétaux. Alors que nous reste-t-il, à nous autres ?

Sa voix – à écouter, à comprendre, à transmettre.

Martine Roffinella

Écrivaine-photographe

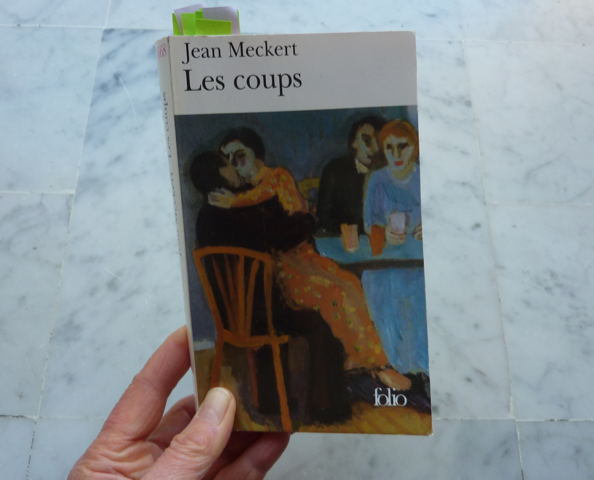

Les Coups, de Jean Meckert, est ici publié aux éditions Folio.

[1] Extrait de sa célèbre réplique dans Hôtel du Nord, de Marcel Carné (1938).

Merci pour cette magnifique chronique du roman Les coups.

Merci à vous pour votre lecture. J’ai l’intention d’approfondir ma connaissance de cet auteur, que l’éditrice Joëlle Losfeld a notamment publié. C’est une littérature à mes yeux essentielle, qui a du coffre et du corps.

Votre lecture de « Les coups » (que je n’ai pas lu) me confirme dans celle de l’un autre de ses livres, « La ville de plomb », au titre éloquent. Il mêle deux fils narratifs, la révolte de Raoul très désabusé de la société et une enquête des événements sombres dans la ville, celle-ci étant quasi un personnage.

« Litanies de la solitude, ainsi, dans les rues froides. La vie est bête. On trime toute la semaine, on pousse les jours à basse subsistance, on donne tout de soi au monstre social qui vous bouffe les précieuses minutes, qui vous croque à plein sang dans la substance ; et puis voilà dimanche, voilà la Fête : alors ce sont les autres qui vous déchirent les entrailles, gratuitement. »

Je lis en ce moment « Y’a pas de bon Dieu », son premier Série noire publié sous le nom de Jean Amila. Quelle écriture magnifique ! C’est l’histoire de la construction d’un barrage qui va submerger un village. C’est une réédition très récente, très belle, du Série noire de l’époque. Et le livre se révèle très moderne, il n’a pas vieilli.

Merci infiniment pour ces très précieuses remarques.