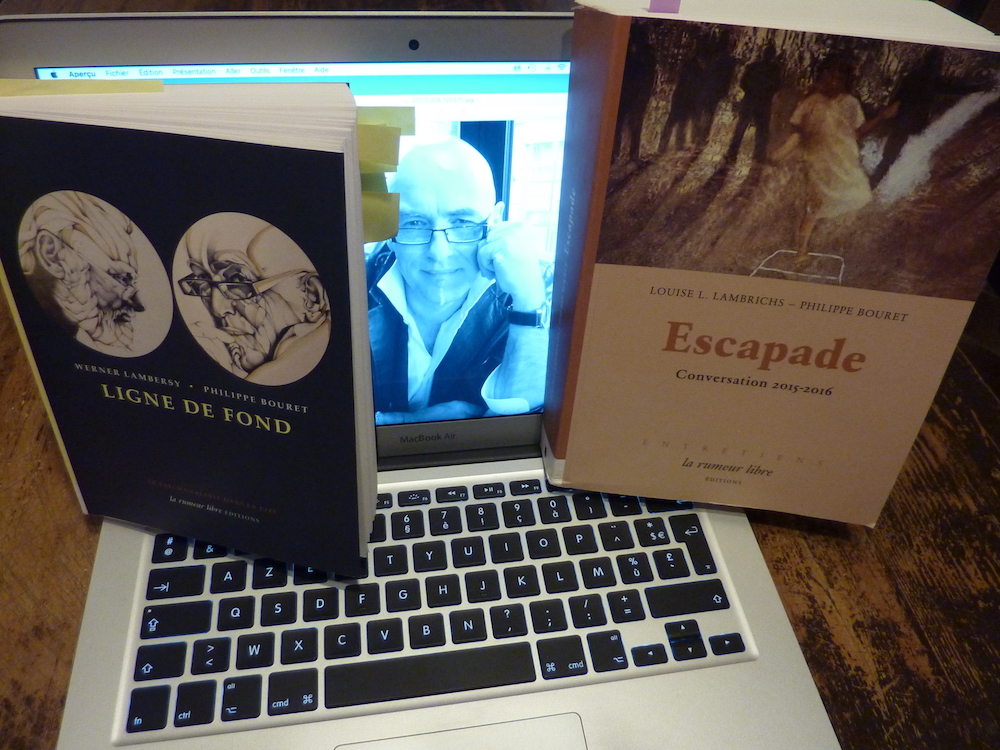

Grâce à « Ligne de fond », entretiens ébouriffants avec le poète Werner Lambersy, et « Escapade », conversation choc avec l’écrivaine Louise L. Lambrichs, Philippe Bouret nous convoque à l’art vivifiant de la curiosité engagée.

Philippe Bouret, rencontré au gré des heureuses surprises que peuvent offrir les réseaux sociaux, m’a tout de suite étonnée par sa capacité à lire le monde sans le moindre a priori, en conservant intacte une certaine capacité à la révolte et à l’émerveillement conjugués.

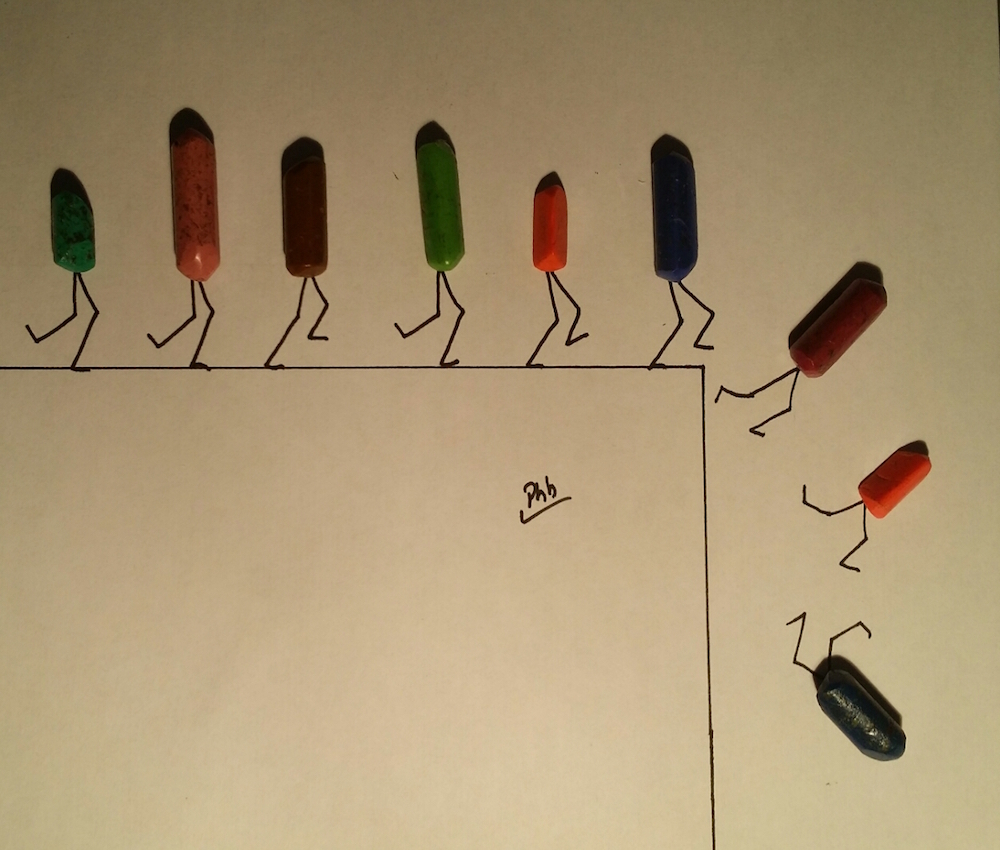

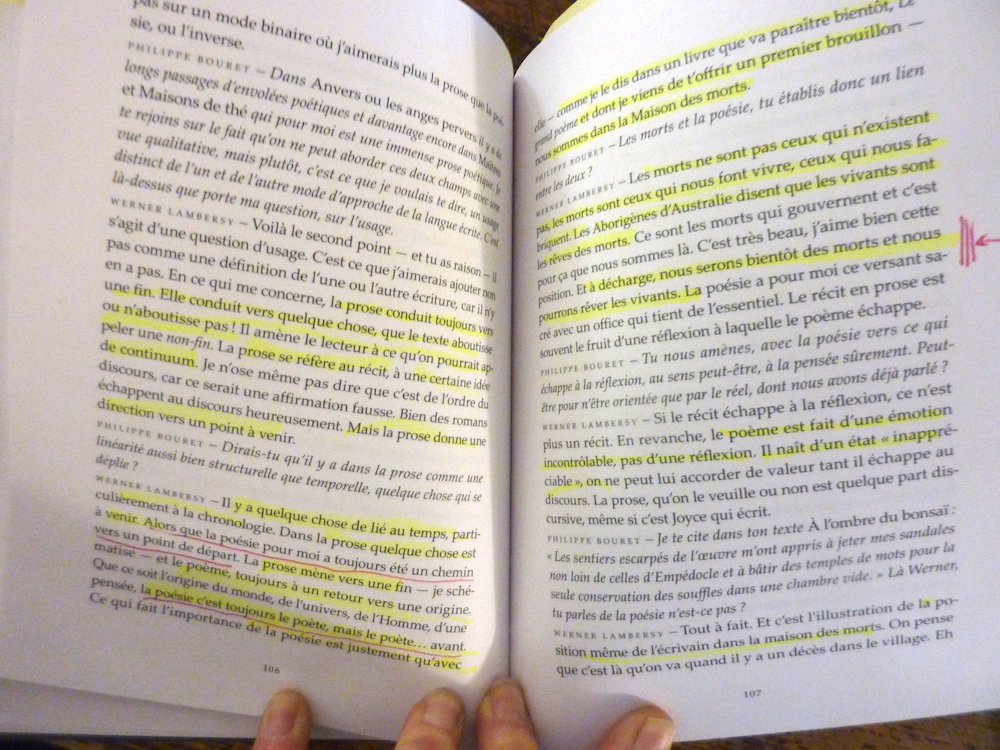

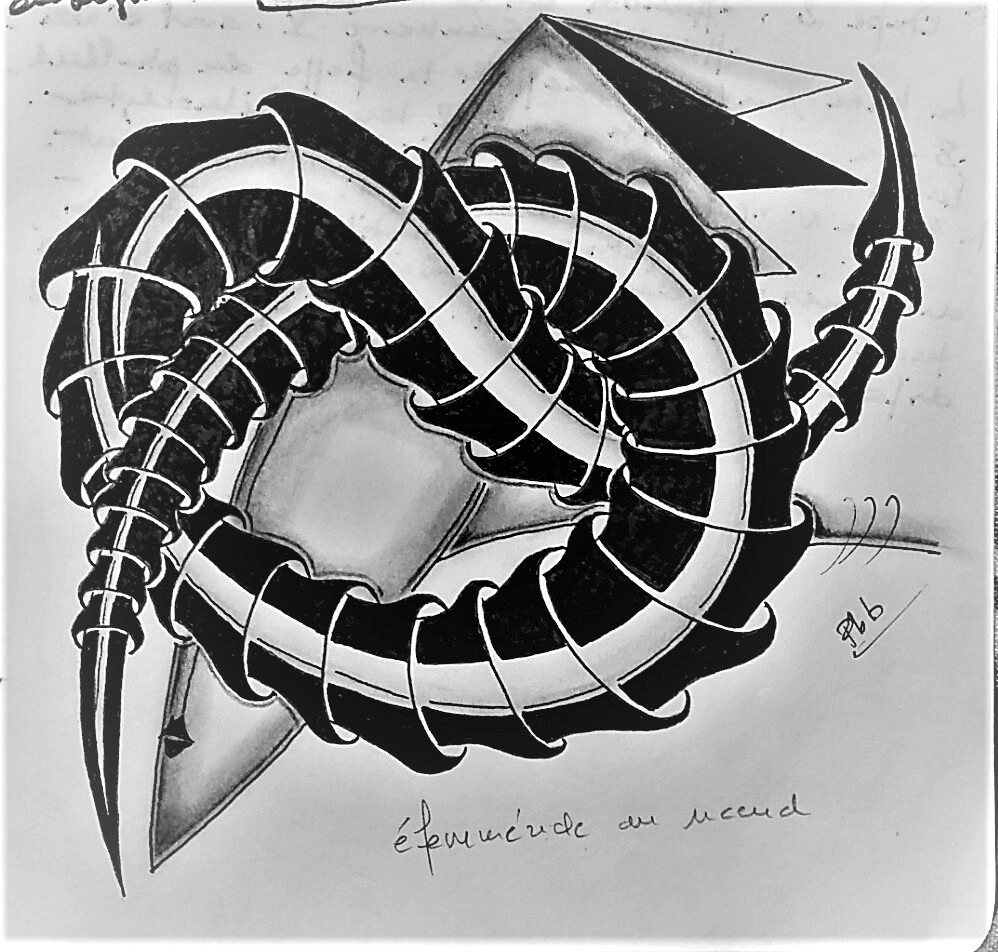

Dans les deux ouvrages qu’il me fait l’honneur de présenter ici, il détaille au fond sa façon de percevoir un livre – dans sa définition universelle s’il en est : « Le livre : tracer un infime filament d’une lettre à l’encre noire comme ultime parade à la dictature. Je fais le pari de la beauté, quand l’amour se resserre sur la lettre du poète et sur le silence du psychanalyste. »

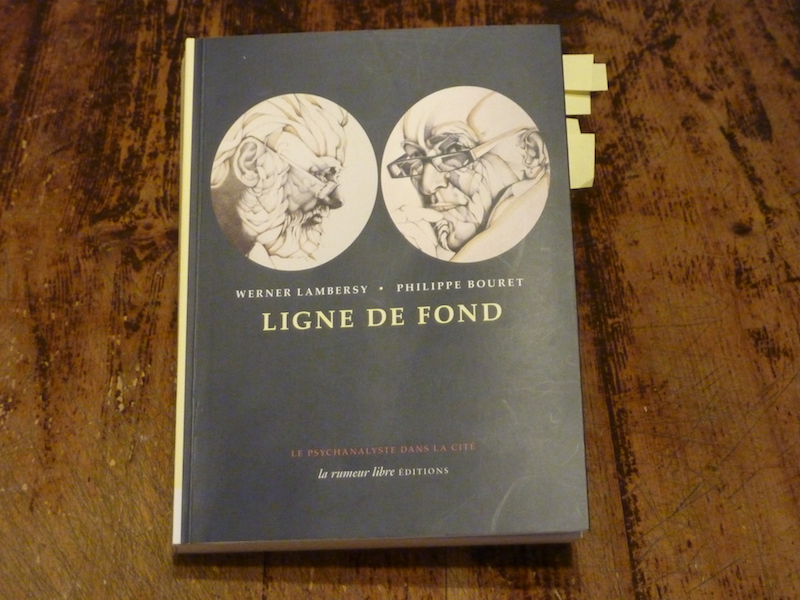

Ligne de fond inaugure une nouvelle collection des Éditions La rumeur libre. Pourriez-vous nous en expliquer la genèse ?

Ligne de fond inaugure une nouvelle collection des Éditions La rumeur libre. Pourriez-vous nous en expliquer la genèse ?

Andrea Iacovella – qui a fondé les Éditions La rumeur libre avec son épouse Dominique – m’a en effet proposé de créer une nouvelle collection : « Le psychanalyste dans la cité ».

Ligne de fond en est le premier volume, produit de quatre années de dialogues avec le grand poète Werner Lambersy.

Qu’est-ce que l’écriture ? Ce pourrait être la question qui fonde cette collection.

Qu’est-ce qu’un sujet qui écrit, en quoi l’écriture pour certains vient fonder leur existence, presque leur « être au monde » ?

Il faut donc aller à la rencontre de celles et ceux qui ne font que ça : écrire – « Bon qu’à ça », disait Beckett.

Dans le cas précis de ce livre, mes pas m’ont guidé à Werner Lambersy.

L’ouvrage vient dire la parole échangée, dans l’entretien, dans le dialogue, ou dans la conversation. Il vient dire les surprises de la langue et les trouvailles. Il vient dire qu’un savoir s’élabore et qu’un autre savoir insu jaillit.

Le livre est une livre de chair, il demande du corps. Il naît à ce point ultime de la parole où advient le silence, comme produit. Quand le poète, ou l’écrivain, ou le peintre, ou le cinéaste se tait, le psychanalyste rejoint alors l’ombre pour encrer les bords du vide et mettre le navire à l’ancre, c’est ça mon travail d’écriture.

Il y a à ce moment-là, je peux en témoigner, un « C’est là, nous y sommes ».

Alors il faut se mettre à la table de travail pour à son tour écrire la parole de celui qui écrit et la faire passer.

C’est toujours délicat, un premier volume de collection, ça donne le La en quelque sorte, ça diapasonne la langue en prenant appui sur la voix.

Quel son va entendre le lecteur ?

Voilà qui demeure pour l’instant une énigme, car si le psychanalyste donne de la voix dans la cité, il est bien loin de savoir comment sa parole sera reçue ; ce n’est que dans l’après-coup que ça apparaît, même avec un cap, on ne fait pas l’économie d’une navigation à l’estime.

C’est ce qu’on appelle la clinique, peut-être, là où l’acte se fonde de la parole au un-par-un et parfois dans la hâte.

Et puis il y a ces indications de Freud, dès 1907, qui sont précieuses et ont creusé en moi leur sillon lorsqu’il m’a fallu réfléchir, avec Andrea Iacovella, à la création de cette collection : « Les poètes et romanciers sont de précieux alliés. Ils sont dans la connaissance de l’âme, nos maîtres à tous, hommes vulgaires, car ils s’abreuvent à des sources que nous n’avons pas encore rendues accessibles à la science. »

Comment avez-vous rencontré Werner Lambersy ?

C’est en mars 2016 que j’ai eu la chance de croiser la route de Werner Lambersy et je me souviens parfaitement de l’instant où j’ai aperçu ce grand bonhomme, en chemise de bûcheron, qui m’attendait au milieu d’une petite rue.

Chevelure blanche, barbe de patriarche, planté fermement sur ses deux jambes et dans le regard cette malice rieuse à nulle autre pareille que je retrouverai à chacune de nos rencontres. C’était à Brive, dans la petite rue Farro, à la hauteur de ce qui est devenu maintenant une librairie que je fréquente : La baignoire d’Archimède.

Werner, qui habite Paris, était briviste pour un mois, en résidence d’écrivain.

Il était accueilli par la ville de Brive, suite au Grand Prix de l’Académie Mallarmé qui lui avait été remis l’année précédente, pendant la Foire du livre, par celui qui devait devenir mon ami Sylvestre Clancier, Président de cette Académie.

Lauréat pour son recueil La perte du temps (éd. Le Castor Astral), il séjournait dans une petite et agréable maison qui accueille les écrivains en résidence.

Cette première rencontre s’est fondée sur un supposé savoir.

Je suppose l’artiste-savoir.

Dès les premiers échanges, je savais que, s’il y consentait, nous n’allions pas en rester là.

Je rencontrai ce jour-là non seulement un homme hors du commun, un corps parlant, porteur d’un discours qui venait cueillir ma curiosité infantile de savoir, d’en savoir davantage, mais aussi celui qui allait devenir un ami.

J’ai immédiatement su qu’avec Werner Lambersy, quelque chose de cet ordre était en route, toutes voiles dehors.

Il avait apporté deux ou trois de ses livres qu’il m’a offerts, avec des commentaires qu’il dépliait sur chacun. Mots simples et fougue incroyable.

À partir de là, je me suis mis à le lire régulièrement, à voix haute et à voix basse, pour apprendre la langue de l’autre, dans toutes les situations de la vie – au café, à mon bureau, le soir dans un fauteuil, sur le coin d’un zinc, dans une rame de métro, dans les salles d’attente, même en marchant – car j’avais rencontré ce jour de mars 2016 un poète de la vie quotidienne.

Nous avons décidé de nous revoir régulièrement, que ce soit à Paris – dans des lieux divers et variés y compris dans son « scriptorium », à Brive ou à Brantôme lors d’un séjour chez un de ses amis écrivains.

Nos longues conversations sont devenues incontournables et un jour il me lance cette phrase : « Comment savoir qui parle de moi quand je parle et que tu m’écoutes ? »

S’ensuit un long silence.

Je crois que c’est à partir de là que j’ai compris la force de ce qui me poussait non seulement à le rencontrer régulièrement, mais moi-même à écrire ces longs dialogues qui allaient devenir – mais je ne le savais pas encore – un livre : Ligne de fond.

Pourriez-vous nous en dire plus sur celui qui écrit toujours « dans la maison des morts » ?

J’ai rencontré un sujet parlant et d’emblée, sa parole a suscité toute ma curiosité – parole que supporte une voix – voix qui résonne dans un corps, corps dont la présence appelle l’écoute. Werner Lambersy m’a fait entendre, lors de notre premier contact et à travers sa langue, la voix d’un corps souffrant dès la naissance.

Il le dit dans Ligne de fond et ces paroles fondent son écriture, le lecteur le découvrira au fil des pages, puisque je l’invite à nous accompagner du réel du corps au réel de l’écriture.

La langue vivante et sonore du poète a su creuser le lieu où a pu se loger mon désir de savoir. Donc langue unique qui conserve sa part d’énigme et ne se soumettra jamais à une quelconque définition, puisqu’elle ne cesse de s’échapper au moment même où on croirait en saisir un trait. Le poète est toujours là où on ne l’attend pas et quand on l’attend, il est déjà ailleurs, inatteignable.

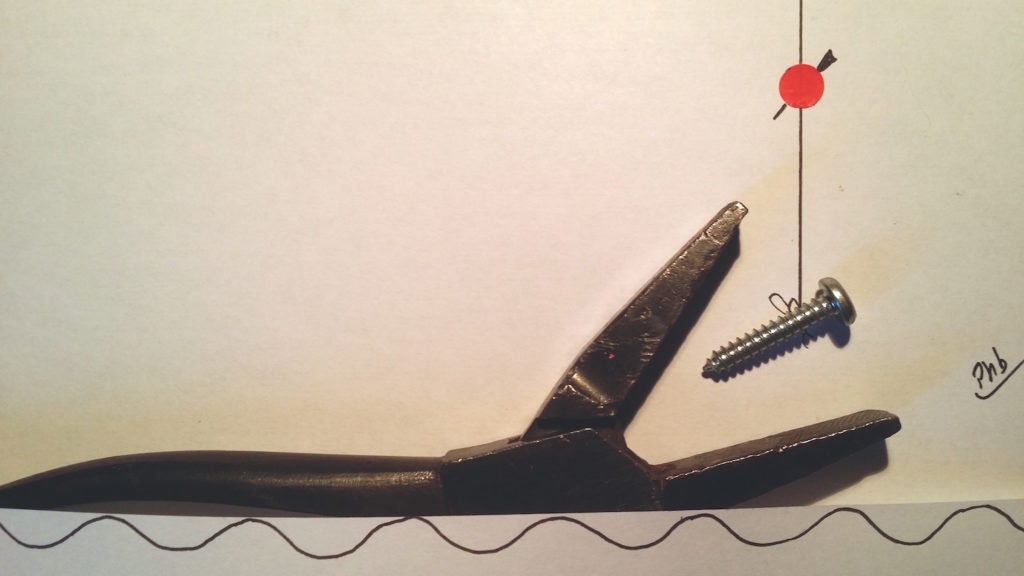

La langue parlée de Werner Lambersy est un en-creux dans lequel son interlocuteur n’a de cesse de trébucher. Il est un magicien de la langue, un prestidigitateur, il vous prouve par a+b que les mots mentent : « Nous n’avons pas besoin de mentir, les mots le font pour nous », dit-il, et pourtant il vous embarque.

Par ses tours de passe-passe il creuse sous vos pieds le sillon du malentendu fondamental et sourit quand vous vous tordez la cheville entre deux mots car lui, il sait ce que c’est que de « se casser la gueule ».

Il cite Borges : « Écrire, c’est toujours mentir. »

Et puis il y a Lambersy qui écrit et là, nous passons dans un autre registre.

Et puis il y a Lambersy qui écrit et là, nous passons dans un autre registre.

« Mon fonds de commerce, c’est cette mélancolie que l’on trouve dans mes textes, ce soleil noir. »

Certes on retrouve aussi dans l’écriture des « tristiques » – ces poèmes de trois vers qui le caractérisent souvent – l’humour, l’ironie, et avec eux une lucidité rayonnante sur le monde et sur l’humanité, rayonnement d’un « soleil noir »…

Dans sa forme, l’écriture est ramassée, serrée, ficelée autour d’un réel que l’artiste tente de border, gouffre qui n’a de cesse de s’ouvrir et que la lettre faufile, comme l’aiguille de la couturière, pour en limiter les bords.

« Écrire demeure donc transcrire et obéir à quelque chose qui cherche sa place dans l’écriture. »

« La poésie, c’est toujours le poète, mais le poète… avant. »

Werner Lambersy écrit toujours « dans la maison des morts » et là, bien prétentieux seraient les universitaires qui voudraient en percer le mystère.

Lambersy se lit sans pourquoi, il se lit et son écriture demande au lecteur un engagement du corps sans savoir et à sa mesure.

« Beaucoup écrire est mon malheur le plus heureux » dit-il, et plus loin il me confie : « Jamais le poème n’a perdu de vue le réel, car l’inexprimable est ce qui nous fonde. »

Est-ce à supposer qu’écrire de la poésie serait assimilable à une psychanalyse ?

Non, nous avons affaire à deux champs différents, mais qui s’enseignent mutuellement.

Le psychanalyste fait usage de la poésie dans la mesure où cette dernière entame les idées reçues, l’ordre établi, et bouscule le « ça va de soi ».

Le poète nous apprend comment la simple torsion d’un mot peut ouvrir un horizon nouveau, comment le lapsus peut être élevé à la dignité d’une rectification subjective, comment la langue qui fourche vient piquer au vif, vient toucher « motériellement » le corps et révèle parfois au sujet un pan entier de savoir insu, comment le rêve est toujours la voie royale vers l’inconscient.

Pour cela il faut un autre auquel le sujet s’adresse.

En ce sens le psychanalyste doit faire effort de poésie pour que le sujet ne soit pas absorbé et ravalé par le discours ambiant, scientiste et effrayant, surtout dans le monde actuel du chiffrage, des protocoles cognitivo-comportementalistes qui voudraient réduire le langage à une structure non trouée, parfaitement lisse, chiffrable, programmable et de fait profondément dangereuse et liberticide.

Ce livre s’adresse donc aussi bien aux psychanalystes qu’aux amoureux de poésie et de littérature, qu’à l’opinion et à chaque-un et chaque-une qui veut savoir.

Ligne de fond, c’est l’histoire d’un grand poète, de son lien à l’écriture et d’une rencontre qui interroge le statut du langage et de la lettre.

« Me lire dans ton texte “revisité”, m’a confié Werner Lambersy, me paraît donc entendre parler un autre, écouter mon “autre” histoire. »

Autre rencontre essentielle : celle avec Louise L. Lambrichs. Pourriez-vous nous expliquer le parcours qui vous a conduit jusqu’à elle ?

Autre rencontre essentielle : celle avec Louise L. Lambrichs. Pourriez-vous nous expliquer le parcours qui vous a conduit jusqu’à elle ?

La rencontre avec Louise L. Lambrichs est avant tout pour moi une découverte.

Il y a la romancière, l’essayiste, et il y a l’œuvre.

Ce qui m’a arrêté, dès le début, c’est ce qu’elle m’a dit de son travail de presque vingt ans sur le conflit en ex-Yougoslavie et sur cette façon singulière dont il fut traité par l’Europe, le Tribunal Pénal International et la France.

Elle m’a expliqué, dès notre première rencontre en 2013, comment elle a mis au jour les mécanismes freudiens du déni et de la répétition mortifère : déni de génocide, déni de justice et répétition génocidaire.

Des signifiants de la psychanalyse sous la plume d’une Femme de Lettres.

Par la porte qu’elle a bien voulu, dans un premier temps, entrouvrir pour moi, j’ai pu apercevoir comment elle a élevé ces symptômes à la dignité d’une démonstration historique par l’usage précis et rigoureux qu’elle a fait des apports de la clinique analytique.

Par la suite, j’ai découvert comment elle a été conduite à inventer un néologisme, l’avération, pour désigner un concept nouveau dont elle déplie les articulations logiques à partir de son expérience d’écrivain.

Comment enfin et aussi, à cet éclairage inédit et vérifié, les médias ont tourné le dos pour ne pas voir ce qui, à l’instar de la lettre volée dans la nouvelle éponyme d’Edgar Allan Poe, était là, bien en évidence.

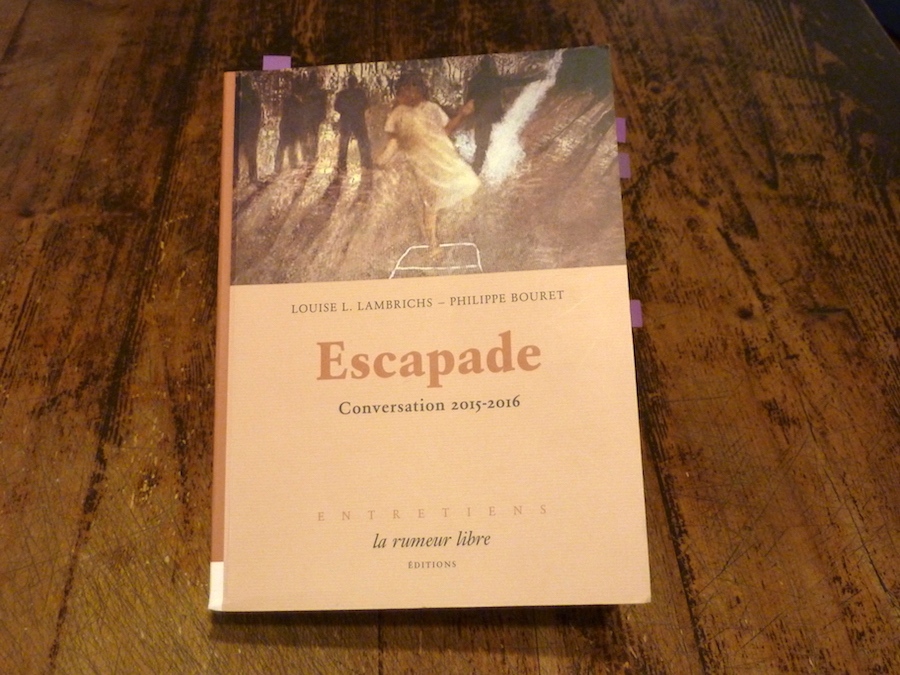

Quel(s) sens accordez-vous à cette « Escapade » ?

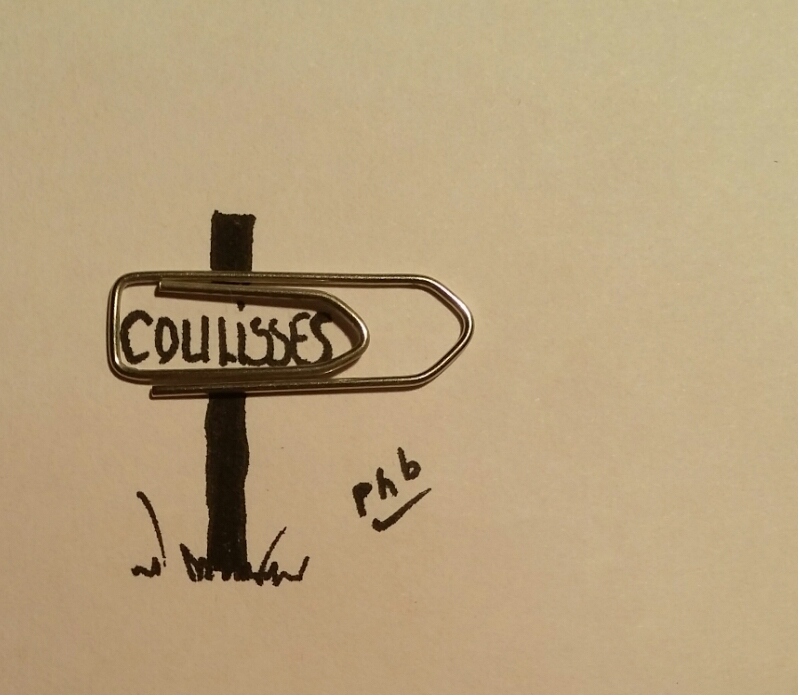

Escapade est avant tout pour moi un signifiant de la liberté.

Il vient nommer la longue conversation que nous avons menée pendant plus de deux ans. Conversation au long cours entre une romancière et un psychanalyste – une première, m’a-t-on dit.

Une aventure comme une plongée incroyable au cœur du travail de Louise L. Lambrichs.

Des travaux menés pendant plus de quinze ans, publiés et qui, par le verrouillage médiatique souligné plus haut, n’ont pu atteindre la sphère publique et être portés au débat de la société civile, malgré une reconnaissance officielle de l’État.

Ainsi, j’ai rencontré une romancière au désir décidé et sur lequel elle ne cède pas.

Les artistes nous ouvrent des portes – Freud nous l’a enseigné et Lacan l’a martelé après lui et a fait un usage rigoureux de ce lien à l’artiste.

Pour Escapade, j’ai souhaité, une fois encore, mettre à l’épreuve, en-corps, l’hommage de Lacan et celui de Miller.

J’ai consenti à me laisser traverser par les mots, au sein d’une expérience de rencontre avec Louise L. Lambrichs, avec son écriture, avec sa parole, son discours et son énonciation.

Dans un incoercible désir de savoir.

Dans mon lien au discours de Louise L. Lambrichs, j’ai tenté un pari sur la position du psychanalyste comme passeur, du côté de la vie, plutôt que sur une posture mortifère de gardien du Temple.

Cette conversation est devenue à partir de là un lieu où il était possible de faire émerger un savoir à partir de ce qui est dit et davantage, quand le sujet s’entend dire au-delà du dit.

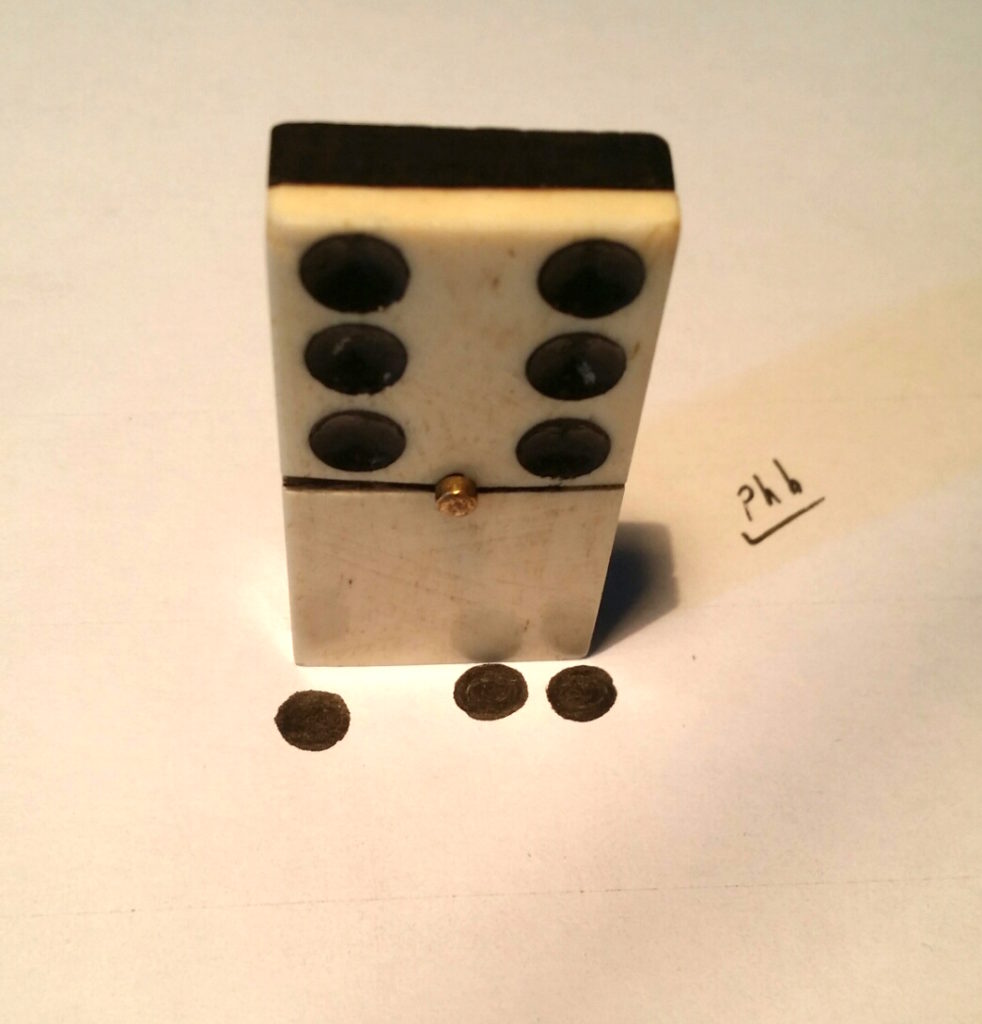

Cette conversation s’est construite autour de places vides pour dire le manque.

De mon côté le manque à savoir.

Je suis entré dans cette conversation à partir de ce qui m’a fait psychanalyste, de cette place où le signifiant manque au sujet pour dire son être.

J’ai maintenu ma position analysante.

J’ai supposé Louise L. Lambrichs-savoir, tel l’analysant qui suppose l’analyste-savoir ou l’analyste qui suppose l’analysant-savoir. Je me suis laissé traverser par le discours de l’autre. C’est ce qui fait la singularité de ce livre.

Il y a le sens, les énoncés, la dialectique, les articulations signifiantes.

Il y a les faits, les années d’un travail rigoureux de recherche et d’élaboration de Louise L. Lambrichs.

Et il y a aussi quelque chose qui intéresse la présence des corps, la voix, l’énonciation et par là le jaillissement de nombreux moments de surprise.

Le désir est présent, il est à l’œuvre, il est engagé de part et d’autre.

Une « Escapade » qui se fait largement écho d’un « triple déni, de justice, de génocide et d’agression »…

La correspondance régulière avec Louise L. Lambrichs s’est peu à peu resserrée autour de son travail sur la guerre en ex-Yougoslavie.

Depuis plus de vingt ans, elle poursuivait de longues recherches sur la question du déni de génocide.

Deux ouvrages avaient vu le jour : Nous ne verrons jamais Vukovar, en 2005, et L’effet papillon, en 2007 (qu’elle a depuis regroupés, tout en les augmentant, dans le volume Comme en 14 ? publié par La rumeur libre Éditions).

Évidemment, je me suis mis à lire son travail et je n’ai pas lâché cette lecture.

« Face au silence rencontré aussi bien dans les médias que chez les chercheurs et les historiens, les critiques, les philosophes ou les écrivains, dit Louise L. Lambrichs, j’ai fini par penser que seul un psychanalyste pourrait vraiment accrocher à ce travail pour en percevoir aussi le caractère inédit. Puisque le déni, relevant de la part inconsciente et obscure du sujet parlant, part qui présente aussi un aspect insondable, cela intéresse évidemment la psychanalyse. »

« Le psychanalyste invite le corps vivant de l’artiste habité par le langage à s’engager dans la danse »…

La rencontre au un-par-un et la diffusion d’un savoir nouveau dans la cité, ou d’un savoir qui a été dénié, favorisent ce que j’ai appelé la psychanalyse en expansion, celle qui fait le pari sur le désir, en tant qu’il est contagieux.

Quand le psychanalyste rencontre l’artiste, l’entretien devient pulsatile.

Le mouvement d’ouverture et de fermeture, la rencontre de deux inconscients, orientent l’engagement de chacun.

Vous trouverez aussi cela dans cette Escapade avec Louise L. Lambrichs.

Il en va de la survie de l’usage de la langue vivante et incarnée, de la liberté et, dans ce cas précis avec Louise L. Lambrichs, de l’avenir de l’Europe et des jeunes générations.

Alors le psychanalyste invite le corps vivant de l’artiste habité par le langage à s’engager dans la danse.

Le passeur convoque les mots qui le travaillent, travaille avec les mots qui le convoquent.

Il entre, avec l’artiste, la romancière ici, dans la grande cavalcade des signifiants.

Ligne de fond – Werner Lambersy ; Philippe Bouret, coll. « Le psychanalyste dans la cité », La rumeur libre Éditions, 19 euros. Escapade « Conversation 2015-2016 » – Louise L. Lambrichs ; Philippe Bouret, coll. « Entretiens », La rumeur libre Éditions, 22 euros.

En savoir plus :

Site des Éditions La rumeur libre : larumeurlibre.fr

Philippe Bouret sur Facebook

Et sur Twitter : @BouretPhilippe