Quand « La photographie fait des histoires », ça vous en bouche un coin ! On en reste coi – quoi ? De Julia Margaret Cameron à Laurence Sudre, en passant par Doisneau, Cartier-Bresson, Gisèle Freund, Lartigue et Markus Hansen, chaque « Regard » ici livré se fait « chrysalide » et « renaît Psyché ».

Ah, mais que vivent les « Regards paranoïaques » !

Feuilletant d’abord le livre de Martine Ravache, je tombe sur mon adorée Virginia Woolf – un portrait (à Londres en 1939) signé Gisèle Freund, la « portraitiste attitrée des écrivains », une des premières à « avoir fait de la photographie un objet amoureux de la littérature ».

(Soit dit en passant, elle réalisa le portrait officiel de François Mitterrand en 1981 et demanda pour « seul paiement le tarif syndical ».)

C’est tout ? m’objecterez-vous.

Non ! la grande affaire (puisque « la photographie fait des histoires ») ne s’arrête évidemment pas là. Car côtoyant cette image, je découvre avec stupeur celle montrant Julia Duckworth – c’est-à-dire la mère de Virginia –, faite en 1867 par Julia Margaret Cameron, « l’aïeule de toutes les photographes remarquables des années 20-30 » et qui n’est autre que… la grand-tante de Virginia Woolf !

Le texte de Martine Ravache m’absorbe aussitôt – le chapitre s’intitule : « La ressemblance intime – Une femme peut en cacher une autre ».

Et en effet, ce qui frappe dans ce « portrait de famille », c’est le fait que Virginia, la fille, « a l’air d’être la mère de sa mère, Julia », cette dernière ayant l’âge, sur cette image, d’être « la fille de sa fille ».

« Si l’intuition de la ressemblance est bien fondée », écrit Martine Ravache, « elle ne tarde pas pour autant à déboucher sur les ténèbres d’un monde à l’envers ».

Voilà bien l’un des enjeux de ce formidable livre, que tout écrivain et tout photographe devraient impérativement avoir lu !

Voilà bien l’un des enjeux de ce formidable livre, que tout écrivain et tout photographe devraient impérativement avoir lu !

Dans sa préface, que j’ai dégustée deux fois tant elle est passionnante, Mireille Calle-Gruber explique qu’une « photographie en appelle une autre, une autre encore, suscite interprétations et fabulations en chaîne » : c’est justement cette « liberté d’interprétation que se donne Martine Ravache », « choisissant d’afficher le processus paranoïaque dans sa démarche » – qui cependant « débride plus qu’elle ne délire, et s’il y a dé-lire c’est dans la façon qu’elle a de lire autrement, de délier les trames convenues qui s’attachent aux photographies les plus célèbres ».

Ainsi le fameux cliché de Robert Doisneau : Le Baiser de l’Hôtel de Ville – « récit-gigogne et par suite photo-gigogne », nous dit Mireille Calle-Gruber, qui invite à suivre Martine Ravache, ou plutôt « à faire le chemin avec elle, à avancer en alliant le raisonnement logique de l’enquêteur et l’intuition fabulatrice du visionnaire ».

C’est ce que j’ai fait – dévorant littéralement « L’hypothèse du baiser volé ». Comme tout le monde ou presque, je connaissais bien sûr la polémique – et surtout le procès qui, entre 1993 et 1996, opposa M. et Mme Lavergne à Robert Doisneau (qui décédera sans connaître le jugement définitif de cette affaire).

La photo intitulée Le Baiser de l’Hôtel de Ville a été faite en 1950, à Paris, et Martine Ravache dit avoir « rencontré, en chair et en os, les vrais amoureux » en scène sur cette image, à savoir les époux Lavergne – alors que Doisneau a, lui, confessé à la barre « avoir engagé des comédiens ». Celui qui était surnommé « le braconnier de l’image » n’a donc pas « volé » cette photo à la rue mais opéré une mise en scène.

Le chapitre explique dans le détail chaque étape de cette étrange histoire – mais ce qui captive le plus dans ce récit, c’est le « parcours » même de cette photographie, depuis la série réalisée pour le magazine Life en 1950 – nous découvrons ainsi d’autres séries de baisers : Le Baiser de l’Opéra ; les Amants aux poireaux ; les Amoureux aux jonquilles ; les Amoureux aux oranges… – jusqu’au 13 novembre 2015, où elle réapparaîtra sur les murs à la suite de l’attentat du Bataclan, les amoureux étant « poignardés » et le sang coulant « de leur flanc », avec la légende suivante : « Même pas mal ».

La bataille juridique, morale et affective autour de cette image échafaude un « scénario paranoïaque » qui n’a « aucun équivalent dans l’histoire de la photographie » – car qui peut croire que « l’amour de l’art puisse vous mettre dans d’aussi sales draps » ?…

Qui a raison ? Qui a tort ? « On ne sait jamais avec Doisneau s’il se moque ou s’il aime les gens qu’il photographie. S’il est méchant ou s’il est gentil. Sans doute un peu des deux à la fois. Il est toujours très ambigu. C’est son talent d’artiste », dit la célèbre Agathe Gaillard.

Martine Ravache nous livre ici un remarquable travail de reconstitution, dont je me garderai bien de vous indiquer le résultat – mon petit côté espiègle, certes, pour vous donner la furieuse envie d’aimer ces Regards paranoïaques.

Vous y rencontrerez aussi, pour votre plus grand plaisir, outre Julia Margaret Cameron et Gisèle Freund déjà citées, Cartier-Bresson, Lartigue, Laurence Sudre… – 7 histoires au total « racontées avec une verve d’enquête policière où sont impliqués des photographes célèbres ou qui vont le devenir ».

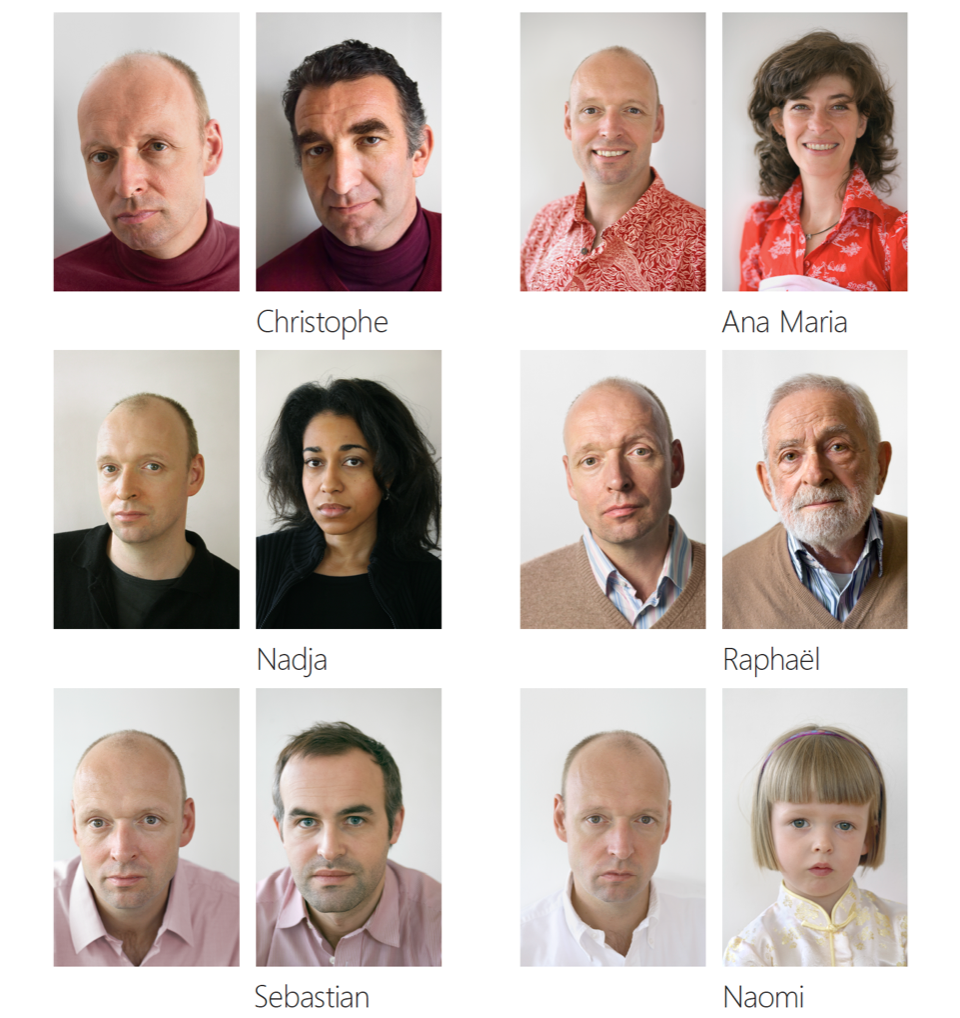

Pour conclure, j’attirerai vraiment votre attention sur le chapitre intitulé « L’oscillation des contours – Le désir avoué d’entrer dans la peau d’un autre », où arrive en scène le fabuleux et sidérant travail de Markus Hansen, lequel « pratique les limites et les performances artistiques de façon magique » et répond à la « honte par l’empathie ».

La scène des Citoyens de Weimar convoqués pour être témoins des atrocités du camp de concentration de Buchenwald, le 16 avril 1945 (par Margaret Bourke-White) est inouïe.

Je suis restée – et suis encore – sans mots pour vous décrire ici mon émotion quand Markus Hansen, sur le « chemin de la résilience », a « réincarné », ou plutôt, selon la méthode stupéfiante qui est la sienne, s’est « accouplé avec chacun des cinq témoins obligés de l’horreur ».

Pourquoi ?

C’est à lire d’urgence – croyez-moi – dans le livre de Martine Ravache, qui, comme l’écrit si bien Mireille Calle-Gruber, « impressionne car il a la force d’aller jusqu’au bout de son désir : paradoxal désir de vivre et désir de mourir qui déchire l’humain ».

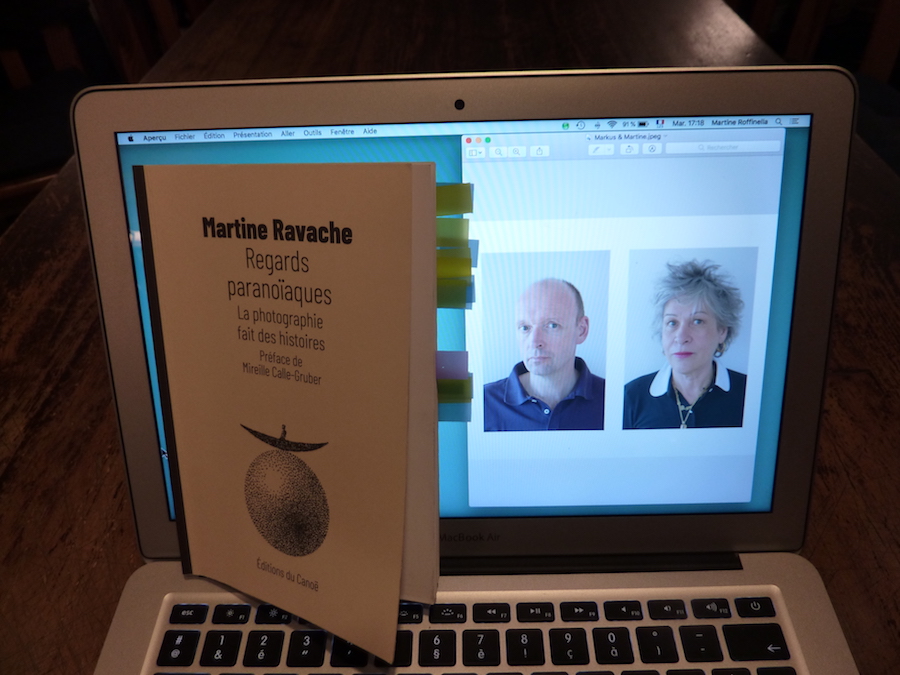

Quatre questions à Martine Ravache

Diplômée de l’École du Louvre, Martine Ravache est historienne de l’art, critique et spécialiste de la photographie ayant collaboré avec tous les titres de presse spécialisés en art.

MARTINE ROFFINELLA : Comment vous est venue l’idée de ce livre ? Y a-t-il eu une sorte de déclic ou d’élément déclencheur précis ? Ou bien le projet d’ensemble mûrissait-il en vous depuis longtemps ?…

MARTINE RAVACHE : Les deux. Ce livre est un long processus de maturation qui s’est nourri d’une foultitude de déclics. Trois des nouvelles ont été écrites (ou du moins seulement un premier jet), l’anniversaire de Gisèle Freund, l’hypothèse du baiser volé (Doisneau) et « la ressemblance intime » (citation de Nadar) entre Virginia Woolf et sa mère. J’ai écrit cette dernière nouvelle en quelques jours pour me remettre du choc du départ de ma fille lorsqu’elle a pris son envol après l’adolescence. Je ne faisais rien de ces nouvelles, je les aimais bien, c’est tout. Je les dorlotais en les couvant du regard. Par contre l’écriture est toujours liée à un déclic, à un événement vécu, à un trop-plein d’émotions que je tempère ainsi. Et puis je me suis mise à écrire et à accumuler, encore pour le plaisir, des aphorismes sur le fonctionnement du regard en général et sur la photographie. J’avais entretemps créé, inventé même (c’est un autre déclic), il y a une dizaine d’années, des workshops intitulés « Apprendre à voir », un module de formation au regard sur quelques jours. C’est en regardant les autres regarder – exercice absolument passionnant et angle de vue hyper pointu – que j’ai eu cette prise de conscience concernant le regard. Je l’ai résumée à travers cette formule de « regards paranoïaques » qui est devenue le titre du livre. Ce concept (car c’en est un) est devenu le fil rouge qui m’a aidée à réunir les nouvelles, à en écrire d’autres dans lesquelles quelques aphorismes ont « naturellement » pris place pour devenir des problématiques liées au regard. La structure du livre s’est donc lentement mise en place sur plusieurs années mais au départ de l’écriture, il y a toujours eu un déclic émotionnel.

M. R. : Vous est-il possible de nous expliquer ici le fil rouge qui a pu se tisser entre les 7 histoires que vous nous racontez ? De quoi est-il composé ? D’un ressenti ou d’un cheminement intellectuel ? Les deux ? Et où vous a-t-il conduit ?

MARTINE RAVACHE : Le fil rouge, autrement dit le côté paranoïaque du regard, m’est apparu dans le cadre de ces workshops, en constatant et en découvrant que personne ne voit la même chose, que notre regard extérieur est au final très « intérieur », autrement dit très personnel, mais que cette donnée, somme toute très relative, doit se partager collectivement. Que voit-on tous ensemble ? C’est ainsi, dans ce petit décalage entre perception personnelle et collective, que peuvent s’engouffrer tous les problèmes, malentendus, conflits mais aussi rencontres, découvertes, éblouissements et dialogues. Je crois tout à fait réunir, dans ma démarche, une approche à la fois intellectuelle – un raisonnement serré, même – et une approche purement sensible et intuitive. C’est dans cet équilibre que je me sens bien. Je dis souvent à mes étudiants que pour bien regarder, il faut se fier à ses émotions et à son instinct. On a beaucoup plus à dire et des choses nettement plus intéressantes sur ce qu’on aime. En un mot, l’émotion et l’intuition, la sensibilité rendent intelligent(e) alors que, a contrario, elles sont souvent présentées et vécues négativement ou en tout cas rarement valorisées. J’ai provoqué, pour rire, certains de mes amis en disant que j’avais un rapport médiumnique à l’image, mais, à ma grande surprise, personne ne s’est moqué de moi et tout le monde m’a prise au sérieux. C’est vrai que j’écris ou j’avance un peu en somnambule. J’ai une intuition, ou une image déclenche quelque chose en moi, je vais jusqu’au bout et il arrive plein de choses, je vais de révélations en révélations … Voilà ça se passe comme ça. Je ne m’arrête jamais en route.

M. R. : Comment décririez-vous l’expérience que vous avez vécue, d’un point de vue à la fois humain et artistique, avec Markus Hansen ? Avez-vous par exemple ressenti une sorte de dédoublement ? Ou de décollement de votre personnalité propre ?

MARTINE RAVACHE : Non pas du tout et je suis même étonnée de la question. Ni décollement ni dédoublement. J’ai vécu cette relation comme une « vraie » rencontre, autrement dit comme la possibilité de faire un bout de chemin et d’avancer ensemble, autrement dit d’apprendre beaucoup l’un de l’autre. C’est ce qui s’est passé. Je trouve même, au contraire, notre relation étonnamment simple, cela tient, je crois, à la très grande honnêteté qui nous habite ou qui nous ronge (comme on veut) l’un et l’autre. Cela tient beaucoup à cette qualité (ou ce défaut ?) en commun, une absence de ruse qui nous caractérise l’un et l’autre. Nous sommes tous les deux assez « transparents », mais très solides aussi, et nous l’avons senti et sans doute reconnu chez l’un et chez l’autre immédiatement. La confiance et le respect sont nécessaires pour aller le plus loin possible avec quelqu’un, et tous les deux, nous sommes toujours allés plus loin que prévu, de déclic en déclic, de rencontre en rencontre. Markus ne s’est jamais dérobé et je le trouve très fort là-dessus. L’autre chose forte qui m’a attachée à lui, c’est de découvrir la valeur pédagogique de son formidable travail photographique. En le présentant séance après séance dans le cadre de mon workshop, j’ai pu constater la teneur passionnelle des débats et la fantastique capacité de son œuvre à ouvrir les yeux des spectateurs. C’est un critère de qualité qui en vaut largement un autre pour évaluer l’importance d’une œuvre et que je suis contente d’introduire dans un débat plus général. Qu’est-ce qui compte ? Le prix d’une œuvre d’art ? Sa place au musée ? Les commentaires critiques des intellectuels à son propos ? Le désir qu’elle suscite d’être accrochée dans votre salon ? Les questions qu’elle pose aux spectateurs ? Tous ces critères ne se cumulent pas forcément mais tous ont leur intérêt.

M. R. : Chacune des histoires – et donc chacun des Regards paranoïaques – que vous nous livrez avec brio a un rapport avec vous-même. Pourriez-vous nous décrire ce lien, et à quel(s) registre(s) il appartient ?

MARTINE RAVACHE : Mon lien à la photographie est un mystère à moi-même. Qu’elle soit une source d’inspiration permanente me pose questions. Probablement depuis toujours car le premier souvenir de mon existence est aussi une photographie. Je me revois à deux ans et demi, absolument terrorisée par une petite chèvre. Ma tante (qui avait une importance vitale pour moi) m’a prise en photo. J’ai gardé le cliché et je me souviens encore aujourd’hui de ma peur devant l’animal. Le collage a été probablement définitif, entre une émotion intense, la possibilité (grâce à ma tante) d’échapper au regard de la mère et enfin, grâce à la photographie, d’accéder à une existence propre. La vie, la photographie, l’écriture ne feraient ainsi plus qu’un et c’est ce que je ressens. Bien sûr, le premier homme de ma vie était photographe, c’est d’ailleurs lui qui m’a appris à regarder une image… Voilà la photographie ne m’a jamais quittée depuis toujours et elle est devenue une source d’inspiration quand j’ai eu les mots pour le dire.

Regards paranoïaques – La photographie fait des histoires, par Martine Ravache ; préface de Mireille Calle-Gruber, aux Éditions du Canoë, 24 euros.

Plus d’informations sur le site : www.editionsducanoe.fr

Contact : editionsducanoe@gmail.com

Diffusion-distribution : Paon diffusion.Serendip

« Apprendre à voir » / VU EDUCATION.

Repousser, étirer, tordre les dimensions… pour que l’homme puisse, passé à la lessiveuse de l’actualité, essoré et réchauffé, rêver et espérer encore.

Merci pour ces recherches dans notre monde invisible…

Cette porte ouverte sur la cousine la plus proche de l’écriture, la photographie, est un bel éloge de la métaphore. Quelle belle famille constituée sur ce blog où les sensibilités, les émotions au rendez-vous, réconfortent avec monde ce déstabilisant ! Laisser des traces, surtout laisser des traces de ce qui est palpable… Merci et bon vent aux auteurs de cette oeuvre et à la « prêtresse de ces lieux de rencontres » désormais incontournables.

Excellent ! Mille mercis ! Décidément, après le formidable « Tombeau pour Damiens » de Claire Fourier, les éditions du Canoë sont dans le sillage de la Différence — et c’est réjouissant !