Fascinée par l’homosexualité masculine − ses passions eurent pour nom Luchino Visconti, Bill Morrow, Pier Paolo Pasolini −, « madone des beatniks » et mystique de l’écriture, « la Morante » nous est enfin dévoilée à chair nue.

Fascinée par l’homosexualité masculine − ses passions eurent pour nom Luchino Visconti, Bill Morrow, Pier Paolo Pasolini −, « madone des beatniks » et mystique de l’écriture, « la Morante » nous est enfin dévoilée à chair nue.

Elle « espérait qu’aucun biographe ne s’intéresserait à elle » car, disait-elle, la « biographie d’un écrivain n’est qu’une suite de potins », lesquels, « quelle qu’en soit la cible, m’offensent ».

Il n’est guère étonnant qu’Elsa Morante ait eu cette crainte, car la personnalité que nous donne à voir le colossal et remarquable travail de René de Ceccatty est à la fois fantastiquement riche et presque tragiquement complexe, entre sa détestation du réel et un « monde intérieur dont elle n’était pas sûre de comprendre le fonctionnement ».

Elsa est née le 18 août 1912 à Rome. La question de son véritable géniteur reste posée, son père « officiel » (Augusto), supposément homosexuel, ayant confié le rôle de « faire les enfants » qu’il n’aurait pas à un amant, choisi par lui, de son épouse Irma.

La « thèse » du « père apparent » et du « père biologique » est vite « intégrée à l’imaginaire » de l’écrivain (elle « préférait se dire écrivain au masculin ») en devenir. Dès 1920, elle rédige des contes illustrés, et ses premières publications en revue datent de 1931 (des poèmes, des contes pour les enfants, des nouvelles).

« Rappelez-vous que je suis Elsa Morante et pas Elsa Moravia »

C’est en 1936 qu’Elsa fait la connaissance d’Alberto Moravia – dont René de Ceccatty a également écrit la biographie (éd. Flammarion, 2010), comme celle de Pasolini (Gallimard, « Folio biographies », 2005).

Il est « snob, fréquentant une aristocratie affranchie et un milieu d’artistes, de journalistes et d’acteurs ». Elle souffre de la « modestie de son origine » et a la sensation que sa personnalité est « scindée », hantée par des « pulsions contraires ». Ils sont tous deux des « fous de littérature » autodidactes. Lui est « attiré » par les situations « tragiques » et réclame « un tempérament original, inclassable, violent ».

Elsa de son côté ne peut vivre « intensément » que dans des « circonstances exceptionnelles » et ne supporte pas la « vie normale ». Ils se marient en 1941, sans pour autant échanger d’alliances. « Un bouquet de brins de muguet [fera] l’affaire » et « Moravia se résigne à partager la vie d’une femme qui fuit la réalité quand lui la recherche et veut la sonder ». Ils écrivent « selon des principes contraires et avec des visées contraires ».

Moravia tempête « contre l’idéologie de l’espoir et de la rédemption » mais place dans l’être humain « une confiance » qui est « celle de l’intelligence, de la raison ». Alors que pour Elsa, la « narration n’a pas pour but de dénouer les liens complexes de ses personnages pour en dégager des lois », au contraire elle veut « installer une confusion onirique et prouver par son style et sa narration que la réalité ne parvient aux êtres humains qu’à travers un écran irrationnel et passionnel ».

Les scènes de ménage « bruyantes » ne manqueront pas dans ce couple, devant un « public d’amis consternés » qui en sont les « otages ». Elles ne remettent pas en question leur mariage, car leur lien est d’une rare force : pendant la guerre, alors qu’ils sont contraints de fuir le fascisme, étant sur la liste des « écrivains à éliminer », Moravia est notamment frappé par la « force de caractère » d’Elsa, son « authenticité, son courage, sa ténacité, sa résistance ». Elsa pour sa part déclare qu’elle « se serait suicidée » si jamais Moravia (cible du pouvoir fasciste) « avait été déporté ».

Leur « mésentente, sexuelle et psychologique », se manifeste cependant assez tôt, et c’est ainsi que « la passion dévorante » qu’Elsa se met à éprouver pour Luchino Visconti ne « cueille » personne « par surprise ».

« Mon Luca adoré, pourquoi les personnes aimées sont toujours aussi intangibles, et ambiguës, et étrangères ? »

Elsa Morante publie en 1948 Mensonge et sortilège, son premier roman, et c’est en 1949 qu’elle se lie à Visconti pour une « relation amoureuse tourmentée qui ne durera que quelques mois, mais l’obsède plusieurs années ».Visconti est sensible au monde « onirique et somptueux », voire « baroque », d’Elsa, tandis qu’elle se reconnaît dans l’imaginaire du cinéaste (et metteur en scène d’opéra et de théâtre) qui, « comme elle, avait un pied dans l’univers de la grande pauvreté et un autre dans celui de la passion exacerbée et lyrique ».

Visconti est homosexuel, et s’il est sensible aux charmes féminins, c’est davantage sur le plan de la beauté esthétique : « Elsa ne pouvait rivaliser, nous explique René de Ceccatty, avec des femmes vraiment belles ou sensuelles qui [l’] entourèrent », comme Marlene Dietrich, Romy Schneider ou Claudia Cardinale – sans parler des « hommes rayonnants et démoniaques », tels Alain Delon ou Helmut Berger.

Le cinéaste se détache ainsi assez vite de son « envahissante amoureuse », laquelle écrit : « Ce dernier amour impossible, douloureux et fou, désormais je le vois, est vraiment terminé […]. Et maintenant, mon L., cher et adoré (ce n’est pas ta faute si tu ne m’aimais pas), je te dis adieu. » Elsa Morante s’accuse de « ne pas avoir su se faire aimer », ce qui est « une sage attitude pour se libérer de sa fixation sans détruire l’objet de son amour », note René de Ceccatty, et qui permettra la fondation de son roman L’Île d’Arturo, où elle abordera « de front la passion homosexuelle et en la décrivant à travers le regard d’un enfant ».

Pasolini, autre « coup de foudre » d’Elsa, mais sans « ambiguïté charnelle », vit son homosexualité très différemment de Visconti. Il conçoit « aisément » une existence « secrète », se méfie d’une « trop grande visibilité » et préfère une « clandestinité à peu près assumée ».

René de Ceccatty nous rappelle que ce n’est qu’après sa mort que « furent publiés des textes révélant son homosexualité » et que l’idée même de « libération des mœurs, associée pour lui à une banalisation de l’homosexualité et à un mimétisme bourgeois de l’hétérosexualité, lui était intolérable ». Une intimité – qui finira néanmoins par une brouille célèbre, dont le lecteur se délectera en dégustant sans empressement cette remarquable biographie – « renforcée par une admiration mutuelle ».

Pasolini ressent pour Elsa une « tendresse immense », ainsi qu’il l’écrit lui-même, « un des sentiments les plus purs » qu’il ait « jamais éprouvé pour personne ».

Quant à Morante, elle est « très claire dans L’Île d’Arturo et elle le sera encore plus dans Aracoeli » : c’est la « psychologie (fût-elle fantasmée et présentée comme très sombre et névrosée) d’un homosexuel » qui la passionne et « la passionnera sans cesse davantage ».

Le poète Umberto Saba lui écrit d’ailleurs : « Ta nostalgie d’être un garçon est – en réalité – la nostalgie de n’avoir pas mis au monde un garçon : tu le cherches dans l’art parce que tu ne l’as pas voulu dans ta réalité physiologique. »

La fascination pour son « Rimbaud américain » : Bill Morrow

Au cours de l’automne 1959, Elsa, désormais séparée de Moravia, s’éprend du jeune artiste peintre Bill Morrow, d’une « beauté angélique qui évoquait Rimbaud », homosexuel lui aussi et qui a pour compagnon Sergio Gajardo. Cette passion tourne assez vite à « l’hystérie », Elsa « perd la tête » pour lui, nous dit René de Ceccatty, « prête à lui donner tout ce qu’elle possède », « passant de la fureur à un calme olympien, de la plainte gémissante aux reproches cinglants, de l’appel au secours au mépris insultant ».

Grâce aux relations de Morante, Bill Morrow devient la « mascotte d’un réseau international sollicité par Elsa » – jusqu’au moment où se produit un drame : l’artiste, peut-être « sous l’effet de produits hallucinatoires » (selon Elsa, « il avait voulu voler comme un oiseau »), tombe du haut d’un gratte-ciel. La vie affective d’Elsa atteint à ce moment-là un « point de non-retour tragique ». En « proie à une profonde dépression », elle doit « interrompre la rédaction de son troisième roman » : Sans le réconfort de la religion.

Sa « fixation » sur des homosexuels, dont René de Ceccatty nous dit qu’elle puise peut-être son origine dans le fait qu’Elsa est « convaincue que sa véritable nature est masculine et sexuellement orientée vers les hommes qui aiment les hommes », trouve une fois encore une issue désastreuse.

La beat generation redonne à Elsa « le goût de la vie »

Devenue admirative du Living Theatre de Julian Beck et Judith Malina, ou encore de la Factory d’Andy Warhol, Morante retient du mouvement américain ce qu’il a de « rebelle politiquement et socialement », d’« idéaliste » et d’« inspiré », de « rimbaldien, puisque c’est cette référence qui les réunit tous ». L’homosexualité masculine (Kerouac mis à part) est l’une des « caractéristiques » de la beat génération.

Devenue admirative du Living Theatre de Julian Beck et Judith Malina, ou encore de la Factory d’Andy Warhol, Morante retient du mouvement américain ce qu’il a de « rebelle politiquement et socialement », d’« idéaliste » et d’« inspiré », de « rimbaldien, puisque c’est cette référence qui les réunit tous ». L’homosexualité masculine (Kerouac mis à part) est l’une des « caractéristiques » de la beat génération.

Elsa, qui « n’avait pas eu de préoccupation vraiment militante jusqu’au milieu des années 1960 », se trouve « subjuguée » par la « fermentation mondiale des années peace and love », laquelle « change son rapport au monde ». Se rapprochant des poètes et de tous les acteurs de ce mouvement, elle est bientôt considérée, par certains militants politiques, comme « une sorte de gourou dont ils respectent les analyses et décryptent les œuvres comme des sortes de prophéties visionnaires et inspirées ».

Ainsi son ouvrage Le Monde sauvé par les gamins (recueil de poèmes et de textes théâtraux, paru en 1968) la rend « intouchable et vénérée » et constitue son « sésame pour l’univers des révoltés ».

« Le rôle de mentor qu’elle a tenu pour tant de jeunes créateurs », raconte René de Ceccatty, pourrait, en France, être comparé « à celui de Marguerite Duras, Michel Foucault et Roland Barthes ».

C’est cependant avec La Storia qu’Elsa Morante connaîtra la renommée mondiale

Par ce « retour au réel », le travail de l’écrivain répond à une « autre forme de nécessité ». « Kafka, Tolstoï, Stendhal, Rimbaud, Maïakovski ne sont plus ses guides », elle « cesse d’être visionnaire » et « n’a plus à se clamer poète ». Reprenant des parties de Sans le réconfort de la religion (son « roman abandonné »), elle les intègre dans une « fresque » de près de mille pages, qui se veut « objective ».

Une « objectivité » qui sera « perçue comme une trahison de la confiance poétique que ses admirateurs avaient placée en elle ». Énorme succès public (1974) – « le plus important en Italie depuis Le Guépard (1958) » –, La Storia apparaît comme « la résurgence du grand roman populaire, dont les personnages suscitent une vraie empathie du lecteur ». Ce qui n’est pas du goût de tout le monde, et en particulier de Pasolini, dont on découvrira avec grand intérêt (et une certaine jubilation) les propos « fielleux », « piques cruelles » et autres « pages assassines » au sujet de ce livre (tenus, au demeurant, un peu plus d’un an avant son assassinat à lui, dans des conditions atroces).

Que se passe-t-il ensuite dans la vie d’Elsa Morante, jusqu’à la parution de son dernier livre, Aracoeli (1982), « miroir le plus fidèle » de sa psychologie et retournant à une « narration onirique », pour « recréer seulement l’enfance » avec une « écriture presque expérimentale qui suit les sinuosités de la conscience et de l’intériorité » ?

Eh bien ! d’une façon certes un brin malicieuse, je vous invite à le découvrir vous-mêmes en lisant la formidable biographie publiée par René de Ceccatty. Le sous-titre, Une vie pour la littérature, dit (presque) tout sur la manière dont cette « magicienne des lettres italiennes » tira sa révérence, elle qui déclara : « Chacun a la maladie qui lui ressemble. »

Martine Roffinella : René de Ceccatty, comment s’attaque-t-on, si j’ose dire, à une personnalité si originale et impétueuse, voire mythomane, que celle d’Elsa Morante ? Vous évoquez notamment ses « récits délirants », ses « revirements », ses « exaltations » et autres « sentences capitales » ou « fureurs »… Racontez-nous le point de départ de votre « enquête ».

René de Ceccatty : Comme beaucoup de lecteurs de ma génération, j’ai lu La Storia à sa parution, en 1974. J’ai été déconcerté par le caractère double et original de ce roman, qui raconte le destin d’une pauvre femme violée et qui trace un vrai tableau, trente ans après la guerre, de la fin du fascisme et de l’extraordinaire violence qu’ont endurée les Italiens. J’ai eu l’impression d’être en présence d’une très forte personnalité, sensible, intellectuelle, littéraire, mais dont je ne comprenais pas le système poétique, clé qui seule, pour moi, ouvrait les portes d’un auteur auquel je pouvais m’attacher.

Et puis j’ai lu L’île d’Arturo, et là ça a été une tout autre histoire ! J’étais devant un chef-d’œuvre à mes yeux totalement incontestable. Et il m’a semblé mieux comprendre le personnage d’Elsa Morante. Son univers poétique, sa pénétration psychologique, ses fantasmes m’apparaissaient comme évidents et profonds, nécessaires, rayonnants. Et je n’ai plus été étonné que ses amis aient été Visconti, Pasolini, Sandro Penna, qui eux appartinrent d’emblée à mon monde intérieur.

Quand bien des années plus tard, alors que j’avais traduit de très nombreux livres italiens contemporains et classiques, et que j’avais beaucoup écrit sur cette littérature (et du reste, dans mes critiques, sur plusieurs livres d’Elsa), on m’a proposé d’écrire cette biographie, j’avais déjà eu des accès très divers et convergents pourtant à l’œuvre et à la personnalité d’Elsa Morante. Son nom, je n’avais cessé de le rencontrer en écrivant sur Pasolini, sur Moravia bien sûr auquel j’ai consacré un très gros travail et sur Sandro Penna, sur Umberto Saba, sur Maria Callas. Les amis d’Elsa Morante, son environnement m’étaient connus, souvent à titre personnel. J’avais rencontré de très proches amis d’Elsa. Dacia Maraini pour laquelle Moravia avait quitté Elsa.

La famille de Pasolini, ses deux cousins, Nico Naldini et Graziella Chiarcossi. Patrizia Cavalli, Ginevra Bompiani, Enrico Palandri étaient des écrivains que j’avais traduits et vus à de nombreuses reprises. Et Moravia bien entendu, lui-même. Par ailleurs le monde des comédiens m’est également familier, parce que j’ai beaucoup travaillé et travaille encore au théâtre en Italie. La comédienne Adriana Asti qui a été très proche d’Elsa est elle-même une amie intime que je connais depuis une quinzaine d’années. Je me suis donc trouvé dans une position de biographe assez privilégiée, mais pas pour autant facile.

Les confidences qui m’étaient faites sur le caractère impossible, tyrannique, égocentrique, parfois même hystérique d’Elsa me déplaisaient, et je savais que ce n’était pas cela, le bon filtre, pour avoir accès à elle. Le seul bon filtre est son œuvre. C’est l’analyse des textes qui doit primer quand on s’intéresse à un écrivain, et même si on s’intéresse à la vie de l’écrivain, il faut toujours préférer la lecture et l’analyse des textes aux anecdotes et aux confidences de témoins, fussent-ils très intimes. J’approuvais, au fond, la méfiance d’Elsa à l’égard des biographes.

M. R. : Vous écrivez, à propos d’Elsa, que le terme de « duplicité » est très juste pour la décrire, elle qui, « prise entre des pulsions contraires », dit à Visconti en 1951 : « Je n’ai jamais été aimée de personne, et donc je n’ai jamais pensé sérieusement que tu pouvais m’aimer. » Selon vous, ces passions vouées à l’échec ont-elles été en quelque sorte le moteur, la matrice, voire l’étincelle initiale de l’œuvre de Morante, ou bien n’a-t-elle fait qu’y tremper sa plume ?

R. de C. : De manière générale, je pense, en effet, que c’est à partir d’une insatisfaction qu’un écrivain rencontre la nécessité d’écrire. Non pas que la littérature soit en mesure d’apporter une solution aux impasses de la vie, aux frustrations, aux échecs. Le chemin de la vie et celui de la littérature n’ont ni les mêmes rythmes, ni les mêmes durées, ni les mêmes exigences, ni les mêmes bonheurs. Ils ne se soutiennent pas, quand l’un flanche. Mais la littérature puise son inspiration et sa nécessité dans les fragilités de la vie.

R. de C. : De manière générale, je pense, en effet, que c’est à partir d’une insatisfaction qu’un écrivain rencontre la nécessité d’écrire. Non pas que la littérature soit en mesure d’apporter une solution aux impasses de la vie, aux frustrations, aux échecs. Le chemin de la vie et celui de la littérature n’ont ni les mêmes rythmes, ni les mêmes durées, ni les mêmes exigences, ni les mêmes bonheurs. Ils ne se soutiennent pas, quand l’un flanche. Mais la littérature puise son inspiration et sa nécessité dans les fragilités de la vie.

Donc, Elsa n’a pas échappé à cette « règle » paradoxale, qui veut qu’un écrivain tente de résoudre les difficultés de sa vie (difficultés qui peuvent être de tous ordres, sentimental, matériel, intellectuel, familial ou métaphysique) par les armes de la poésie, disons. Sans y parvenir, et en ne cessant de recommencer, comme Sisyphe. Elsa Morante partait d’une situation familiale très complexe, parce que fondée sur un mensonge conjugal, qui n’était cependant pas un mensonge petit-bourgeois, pour la galerie, ni une trahison de type adultérin. C’était un mensonge à trois (la femme, le mari et l’amant, sans qu’aucun des trois ne soit berné). Et un mensonge contre la société tout entière.

Ce n’est évidemment pas un hasard si le premier roman d’Elsa s’intitule Mensonge et sortilège. Mensonge, oui, connu et dévoilé dans son adolescence, grâce à sa mère. Mais sortilège, donc source d’un émerveillement, d’un enchantement, qui est la richesse de l’imaginaire. Cela pour l’amour vertical si l’on peut dire (celui qui la rattache à son ascendance, à sa mère, qui a joué un rôle capital dans la vocation et la formation de l’écrivain), mais aussi pour l’amour horizontal (pour ses amants). L’amour unique qu’elle a eu pour Moravia était certainement d’ordre fraternel : elle avait un partenaire de son niveau intellectuel avec qui elle pouvait échanger, mais qu’elle ne satisfaisait pas sexuellement et qui ne la satisfaisait pas sexuellement (quoiqu’ils aient été tous deux très fortement sexuels, comme leurs œuvres respectives le démontrent suffisamment), et avec lequel la vie quotidienne partagée était ennuyeuse, prosaïque, inutile.

La grande ouverture d’esprit antibourgeois de Moravia ne pouvait rencontrer qu’un très grand écho chez Elsa. Et inversement bien entendu. En ce qui concerne ses passions pour les homosexuels, j’ai dit dans mon livre qu’on peut certainement les expliquer en partie par la personnalité de son père officiel telle qu’elle la fantasmait. Mais aussi par un besoin de casser tous les codes sociaux. L’homosexuel était en partie « angélisé » par Elsa. Il appartenait à une autre catégorie de réalité que les hommes hétérosexuels. Il avait une chair sublimée. Son admiration infinie pour le plus homosexuel des poètes, Sandro Penna, s’explique par son besoin « d’irréalité », si je puis dire.

Malheureusement, nous le savons, tout amour passe par le corps, et bute sur le corps. Je dis « malheureusement » quand l’amoureux construit un fantasme ou quand il a un partenaire ou une partenaire qui ne se situe pas sur le plan charnel, mais se contenterait d’une simple amitié. Et Elsa Morante aurait peut-être aimé transfigurer l’amour qu’elle éprouvait pour Visconti, pour Bill Morrow. Elle aurait aimé être capable d’inventer « quelque chose d’autre ». Mais après tout, est-ce que tous les grands poètes n’ont pas fait ainsi : Pétrarque et Laure, Dante et Béatrice ? Et leurs poèmes témoignent de leur incapacité à inventer sans souffrance cet amour sublimé. On retrouve cela chez Elsa. Notamment dans son merveilleux poème « Adieu », qui ouvre Le Monde sauvé par les gamins, où elle évoque sa passion pour Bill Morrow, jeune peintre homosexuel qui a préféré mourir.

M. R. : Elsa Morante devint « presque malgré elle », dites-vous, une « icône du féminisme », alors qu’elle ne « partagea pas le combat féministe de sa consœur française » Simone de Beauvoir, défendant davantage une position d’« indifférenciation sexuelle ». Pourriez-vous nous éclairer davantage sur ce point ?

R. de C. : C’est un peu le point de vue de la féministe engagée que fut Dacia Maraini sur Elsa que je traduis ici. Dacia dit qu’Elsa fut une féministe sans exprimer les positions du féminisme. Les féministes des années 1960-1970 ont mis l’accent sur le caractère spécifique du corps féminin, de la jouissance féminine qu’elles analysaient dans sa complexité (vaginale et clitoridienne), sur la nécessité de rétablir une parité avec les hommes accusés de domination indue. Le féminisme utilisait souvent un langage guerrier. Tout cela était étranger à Elsa.

En revanche, elle affirmait, par son œuvre, par son indépendance, une évidente égalité. Son œuvre littéraire mettait en scène indifféremment des hommes et des femmes. Elle n’avait pas la moindre difficulté à entrer dans la psychologie des hommes, et ne posait jamais la question sur le plan de la rivalité ou de la conquête ou de la libération. Mais son franc-parler dans ses interventions publiques et ses conversations, ses célèbres colères faisant d’elle une figure de femme extraordinairement libre et forte lui donnaient bien entendu une résonance exceptionnelle.

Son incapacité à mentir, son incapacité à se soumettre à un pouvoir quel qu’il soit, son mépris souverain de toute forme d’autorité qui aurait pu limiter sa liberté étaient des qualités que l’on peut attacher à une militante du féminisme, parce que c’était une femme, mais en réalité ce sont des qualités attachées à un esprit libre. Il faut tout de même ajouter que le personnage d’Ida de La Storia, et avant elle d’Elisa dans Mensonge et sortilège, ou d’Aracoeli dans le roman éponyme, ont participé à créer cette réputation d’œuvre féministe, parce qu’elle donnait à ses héroïnes, pourtant faibles et blessées, malmenées par la vie, une merveilleuse force de rebondissement et de résurrection, jusque dans leur destin tragique. À plusieurs reprises, je rapproche Elsa Morante d’Emily et Charlotte Brontë.

Je pense qu’elle appartient à cette catégorie de femmes-écrivains. Aucun victimisme, aucun esprit de vengeance. Mais on peut dire que sa profonde sympathie pour l’homosexualité masculine cachait une haine du machisme tel que l’hétérosexualité le révèle dans la plupart des cas. Mais elle se distingue de deux autres romancières françaises également fascinées par l’homosexualité masculine : les deux Marguerite. Car Marguerite Yourcenar, elle l’a souvent dit, a été élevée comme un garçon par son père, ayant perdu bébé sa mère. Elle n’avait pas de modèle féminin et se pensait elle-même garçon. Les amours auxquelles elle pouvait s’identifier étaient entre deux garçons, avant de vivre discrètement son homosexualité féminine sur laquelle elle n’a pourtant pas écrit. Et Duras, elle, avait du mal, même dans sa fascination pour l’homosexualité masculine, à dissimuler sa condescendance, disons un apitoiement ainsi que l’a révélé La maladie de la mort.

M. R. : Vous notez que chez Elsa et chez Pasolini, on retrouve ce « même mélange de mysticisme, de prose quotidienne, de références psychanalytiques, de fascination pour la folie, d’usage des chœurs antiques, d’autobiographèmes ». Comment qualifieriez-vous leur relation, pourtant si mouvementée ? Qu’y puisaient-ils l’un et l’autre ? Se sont-ils mutuellement influencés, même contre leur gré ?

R. de C. : Elsa et Pasolini étaient très profondément poètes. Ils avaient avec le monde et les êtres humains un rapport poétique. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’ils cherchaient le sacré dans le monde et dans les êtres humains. Ils cherchaient des moyens d’exprimer ce sentiment de sacralité, qu’ils avaient naturellement dans leurs amours, leurs désirs, leurs analyses mêmes, leurs narrations, leurs contemplations.

R. de C. : Elsa et Pasolini étaient très profondément poètes. Ils avaient avec le monde et les êtres humains un rapport poétique. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu’ils cherchaient le sacré dans le monde et dans les êtres humains. Ils cherchaient des moyens d’exprimer ce sentiment de sacralité, qu’ils avaient naturellement dans leurs amours, leurs désirs, leurs analyses mêmes, leurs narrations, leurs contemplations.

Elsa, dès qu’elle a rencontré Pasolini, en compagnie de Moravia, a saisi cela en lui, qui était donc un miroir de sa propre sensibilité. Par ailleurs Pasolini était très violemment critiqué. C’était, ne l’oublions pas, une ordalie constante qu’a endurée Pasolini dès qu’il est devenu un personnage public. Et même avant. Dès son entrée dans l’âge adulte. Et Elsa ne pouvait qu’avoir une profonde tendresse pour le courage de cet homme d’une intelligence exceptionnelle, d’un courage sans limite et véritablement génial. La proximité qu’il avait avec le peuple et son langage la bouleversait, car elle l’avait, elle aussi. Leur amitié était accompagnée de celle de Moravia. Mais Moravia, plus cérébral, plus froid, avait plus de distance, et donc l’amitié fut entre Pasolini et Moravia moins mouvementée qu’avec Elsa.

Trois événements ont menacé l’amitié de Pasolini et d’Elsa. La publication du Monde sauvé par les gamins, déjà. Même si Pasolini a été ébloui par ce chef-d’œuvre, il a commencé à se sentir dépossédé de sa propre poésie, lui qui venait de dédier Poésie en forme de rose à Elsa, et surtout du personnage de Ninetto Davoli, qui était son jeune amant et son égérie, et qu’Elsa a d’une certaine façon utilisé pour construire son personnage du Pazzariello qui apparaît dans le poème. Puis La Storia a fait déborder le vase, si l’on peut dire : parce que, là, Elsa situait l’action dans le royaume de Pasolini, celui de ses romans romains, Ragazzi di vita et Una vita violenta. Pasolini a donc attaqué très violemment Elsa sur ce plan-là.

Mais la source profonde de cette rupture venait de la position d’Elsa quand elle a su que Ninetto abandonnait son protecteur pour se marier. Elle a estimé que Ninetto « avait le droit de fonder une famille à vingt-trois ans ». Cette apparente « normalisation » de la pensée d’Elsa est apparue comme une suprême trahison amicale et idéologique. On le comprend. De son côté, Elsa était méfiante du grand succès que Pasolini obtenait par la série des contes (La trilogie de la vie) qui, de son point de vue, était une grave concession où il trahissait ses idéaux poétiques, lesquels, selon elle, avaient atteint leur sommet dans L’évangile selon saint Matthieu et sans doute dans Uccellacci e uccellini. Mais bon, la mort atroce de Pasolini a effacé la brouille. Et Elsa a consacré à son ami assassiné le merveilleux poème d’amour que je cite.

M. R. : Vous avez aussi écrit la biographie d’Alberto Moravia, et à ce titre vous avez en quelque sorte eu accès aux « deux sons de cloche » concernant leur étrangement chaotique vie de couple – passionnelle mais « non sensuelle » (même si, « dans les premières années », il ne « détestait pas faire l’amour avec elle »). Du point de vue de leur œuvre respective, comment pensez-vous que ce lien si spécial ait pu compter ?

R. de C. : La lecture des lettres de Moravia à Elsa montre qu’il n’a pas cessé de l’aimer et de l’admirer et de souffrir du mépris qu’elle ne craignait pas d’exprimer à son égard (n’oublions pas que le roman de Moravia, Le Mépris, est en partie inspiré par le sentiment qu’il avait l’impression de susciter en sa femme). Et je dis que La Ciociara est, de façon cryptée, un livre en hommage à Elsa et à son comportement admirable avec lui pendant la guerre.

Moravia a incontestablement aidé le génie d’Elsa à s’épanouir. Il était l’écrivain le plus célèbre et le plus riche de l’après-guerre, et il a permis à Elsa d’écrire sans aucun souci matériel. Elle gagnait certes assez bien sa vie pour être indépendante, grâce à ses livres, mais pas pour mener le train qu’elle menait. Et la notoriété et le réseau d’influence dont jouissait Moravia n’était pas étranger au confort éditorial et médiatique dont elle a bénéficié. Soutien matériel, donc. Mais pour ce qui est du fond même de leurs œuvres, à part la haine de la bourgeoisie et des valeurs matérielles, des conventions sociales imbéciles et de l’hypocrisie, elles étaient très différentes. Moravia avait une grande foi dans l’intelligence et la raison.

Elsa Morante avait une véritable vénération pour l’imaginaire, le dépassement du réel. Cela dit, je pense que La Storia (1974) est une réponse tardive à La Ciociara (1957). La première fois que j’ai vu Moravia pour l’interviewer, il m’a très longuement, très sincèrement parlé. Le destin voulait que ce jour-là, je devais interviewer après lui Dacia Maraini, sa deuxième « femme » (quoiqu’il ne l’ait pas épousée, puisque Elsa avait refusé de divorcer), et que Moravia devait aller voir Elsa à la clinique Villa Margherita. Il m’a conduit chez Dacia en voiture. Et il a poursuivi pour retrouver Elsa. Et il m’a dit : « C’est elle, Elsa, la grande romancière, la plus grande romancière italienne du siècle. Moi je ne suis qu’un dramaturge déguisé en romancier. »

Il savait que ses personnages étaient des marionnettes dans un théâtre mathématique. Il avait la profonde conviction que les rapports humains obéissaient à des lois implacables auxquelles l’intelligence du romancier avait accès, en effet comme dans une tragédie antique. Elsa attendait de l’écriture une autre fonction, non pas d’explication ou de rationalisation, mais de magie. Non pas qu’elle ait cru l’écriture totalement irrationnelle. Mais l’écriture donnait accès à un mystère. Ce qui la rapproche des poètes mystiques. Dante, Fra Angelico, Mozart étaient restés ses maîtres.

Article paru dans la revue Genres le 6 juin 2018.

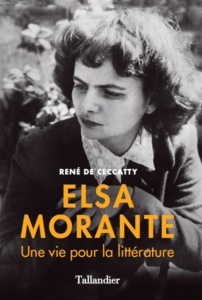

Elsa Morante – Une vie pour la littérature

Elsa Morante – Une vie pour la littérature

René de Ceccatty

Éditions Tallandier

21,90 euros