Le vendredi 28 mars 1941, Leonard Woolf passe « un long moment dans le jardin », pensant son épouse à la maison. Ces derniers temps, comme tout au long de leur existence commune, il s’est beaucoup inquiété pour elle qui semble si « terrifiée à l’idée de devenir folle ». Il a, depuis nombre d’années déjà, tout mis en œuvre pour tenter de l’aider à contourner le « chemin du désespoir » et « de la mort décidée ». Mais ce jour-là, rentrant pour déjeuner, il trouve une lettre. Virginia y explique que « cette fois », elle ne guérira pas – d’ailleurs elle « commence à entendre des voix » qui l’empêchent de « [s]e concentrer ». Elle part donc accomplir « la meilleure chose à faire » selon elle, non sans avoir mentionné à plusieurs reprises à quel point Leonard a « vraiment été tout » pour elle et « dans tous les domaines ». Il faudra trois semaines avant que le corps de Virginia soit découvert, « flottant sur l’eau », par trois enfants. Leonard enterrera ses cendres au pied d’un grand orme – en réalité il s’agissait de deux arbres « entrelacés » que le couple avait prénommés Leonard et Virginia. « La première semaine de janvier 1943, raconte Leonard, il y eut une énorme tempête et l’un des deux arbres fut abattu. »

Bonnes comme mauvaises langues ont beaucoup épilogué ou dégoisé sur ce que fut la vie de Virginia Woolf au côté de son mari Leonard, notamment sur le rôle que ce dernier aurait joué ou pas (qu’aurait-il dû faire – ou s’abstenir de ?…) dans le suicide de l’écrivaine. Or sur ce point, Cecil Woolf, neveu de Leonard, est formel : « Je peux affirmer qu’il a été d’un dévouement absolu pour sa femme » – et surtout, il ajoute qu’« on ne pourrait aujourd’hui parler de Virginia Woolf si Leonard n’avait pas existé », car elle « n’aurait pas vécu assez longtemps pour écrire ses chefs-d’œuvre ».

En effet, ce que les médecins ont qualifié à tort de neurasthénie (et qui relevait bien plutôt de psychose maniaco-dépressive) est apparu dès l’enfance puis plus gravement en 1895 à la mort de sa mère. En tout, explique Leonard, Virginia a « dépassé » à quatre reprises « la frontière qui sépare l’état normal de la folie ». Lors de ces « attaques », au cours desquelles elle peut se montrer violente, elle tient des propos incohérents, a des hallucinations et entend par exemple des oiseaux parler grec. Pendant les périodes dépressives, elle est « plongée dans une mélancolie et un désespoir profonds », nourrissant un fort sentiment de culpabilité vis-à-vis de son état et répétant que tout est « sa faute » : « c’est dans ces moments qu’elle cherchait à se tuer, en 1895 en se jetant d’une fenêtre, en 1915 en avalant du Véronal à haute dose, et en 1941 en se noyant dans l’Ouse », relate Leonard.

Que l’on ait lu ou pas les œuvres de Virginia Woolf ne compte guère quand il s’agit de se glisser entre les pages du très savoureux ouvrage objet de ma chronique. Il suffit d’être assoiffé de création et d’avoir terriblement besoin de comprendre comment elle prend naissance et se concrétise – au prix de quel sacrifice (mot tombé en désuétude – voire objet de récrimination).

Avec émerveillement et curiosité, nous découvrons ainsi l’engagement permanent de Virginia au service de l’écriture – et ce « lien très mystérieux et complexe entre sa folie et son génie », cette « épreuve terrifiante », cette mise en danger constante qui la conduisait, lorsqu’elle achevait un livre, à un « état d’épuisement extrême », en lisière du basculement. « Lorsqu’elle écrivait un roman, il faisait partie intégrante d’elle », raconte Leonard. Toute la journée « le livre continuait à vivre au fond d’elle » et elle « se promenait aussi à l’intérieur de lui », ce qui naturellement l’éreintait.

Cela ne signifie pas pour autant qu’elle se tenait à l’écart de la vraie vie. Elle n’était « pas du tout la Virginia portraitisée par les critiques littéraires ou les biographes » qui la décrivaient, sans la connaître, comme une « lady fragile et invalide vivant dans sa tour d’ivoire », insiste Leonard. Elle était au contraire curieuse de tout, attentive aux gens et au monde – ainsi d’ailleurs que le prouve son pamphlet politique Une chambre à soi –, mais à ceci près qu’elle possèdait la « capacité à décoller au-dessus du niveau d’une conversation ordinaire ». Elle vivait l’acte d’écrire à chaque instant, selon un processus qui faisait se succéder trois phases : rumination/réflexion/concentration. « Aucun écrivain n’a jamais consacré plus de temps ou réfléchi plus intensément à chacune de ces étapes d’écriture », commente Leonard. Virginia est « transportée », et il n’est alors plus question que de génie et d’inspiration. « La tension était absolue. L’éruption d’un volcan. […] Sa conscience semblait planer à un souffle de sa voix profonde, de la pensée. »

Lire Ma vie avec Virginia, c’est paradoxalement reprendre force et espoir. C’est renouer avec l’idée essentielle, aujourd’hui soigneusement occultée, qu’il n’existe pas de création sans folie ni écriture sans mise en danger de soi. Au-delà de ce parcours créatif en diable, où les fans de Virginia dont je suis se régaleront d’apprendre qu’elle était un écrivain « désordonné », une collectionneuse de « plumes usées », de « bouts de ficelle », d’« allumettes noircies », d’« agrafes rouillées » – « elle s’asseyait dans un fauteuil très bas, complètement effondré, avec, posée sur ses genoux, une planche et un encrier collé dessus » –, j’ai pour ma part découvert un style : celui de Leonard Woolf. Fluide, parfois caustique, et surtout ne manquant jamais de cet humour anglais acidulé dont je raffole. Je ne connaissais finalement de lui que l’aventure de la création de la maison d’édition The Hogarth Press, dont il est d’ailleurs aussi question ici – et c’est haletant d’un bout à l’autre. Son parcours de vie enthousiasme par sa richesse, le courage et l’intelligence qui le sous-tendent.

Ma vie avec Virginia se lit en apnée, se partage avec feu. Et quel bonheur de retenir son souffle puis de s’enflammer devant tant de talents !

Martine Roffinella

Écrivaine-photographe ; prête-plume.

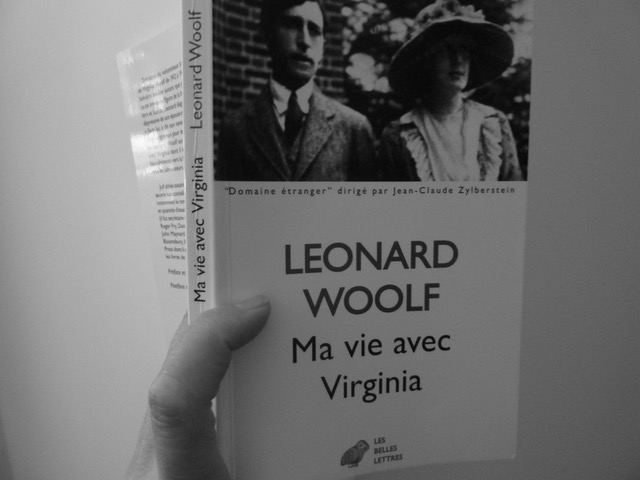

Ma vie avec Virginia est publié par les éditions Les Belles Lettres, dans la collection « Domaine étranger », dirigée par Jean-Claude Zylberstein.