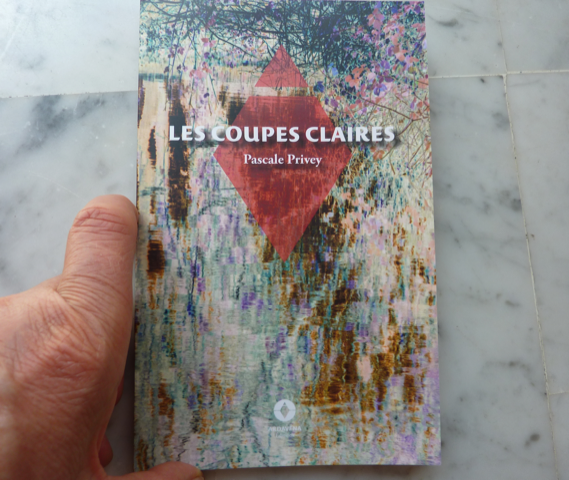

C’est un livre à part, composé par une femme à part, elle aussi, car elle fait s’interpeller malicieusement plusieurs arts et disciplines, suscitant des émotions de lecture très diverses voire inattendues. Dans Les Coupes claires, ouvrage publié chez Ardavena Éditions, textes et images dialoguent sans établir de rivalité ou de complétude. Rien ne coule de source (et pourtant si – « pisse » la vie !) : il s’agit bien plutôt de créer une troisième voie d’appréhension : saisir par l’esprit, oui – avec un soupçon de crainte charnue, pourquoi pas ? L’architecture des émois s’agence alors mais sans surplus. C’est taillé à l’os des possiblement flous.

Nous progressons ainsi de SEUILS en ESPRITS DES BOIS, et au gré des clairières nous ne pouvons qu’aboutir aux CHAIRS, d’albâtre ou en giglée jusqu’aux Trois Parques, c’est-à-dire vers l’OUVERTURE. Au passage nous apprenons – et ce n’est pas rien – que c’est un coquillage ressemblant à une vulve de truie qui a donné le mot « Porcelaine ». Fi de cette cochonnerie ! Voilà bien de quoi penser, dériver, tout reprendre à zéro : se laisser poétiser par Pascale Privey à qui je passe à présent le relais, car parler de son travail c’est déjà un peu le trahir. Place à ses mots !

Quatre questions à Pascale Privey

MARTINE ROFFINELLA : Comment est né le projet de cet ouvrage ? Les images (photographies) ont-elles précédé les textes ? Ou bien l’inverse ? Ou encore tout cela vous est-il apparu simultanément ?

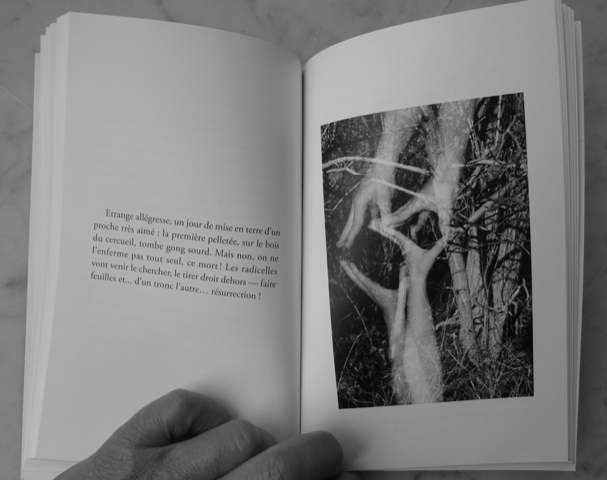

PASCALE PRIVEY : Je suis partie de mes photos, qui n’étaient d’ailleurs pas en noir et blanc – j’ai dû les retravailler, renoncer à certaines. J’avais commencé une série de photographies en double exposition, des clichés oniriques inspirés par les contes, une mythologie littéraire devenue intime – une « culture » au sens collectif du terme ; j’ai eu envie d’ajouter à ces « couches » visuelles une épaisseur textuelle, une profondeur… une densité. L’idée de densité m’importe beaucoup – celle d’une grâce dense, rien de pesant, de redondant, mais un faisceau de sens serré, aéré pourtant – rien d’imposé. Que l’œuvre se prolonge dans la tête de celui qui la reçoit, que le faisceau se ramifie hors d’elle… quelle réussite, quand ça marche !

Je suis donc partie de photos ; puis les textes sont nés de façon autonome, s’inscrivant dans un projet dont les contours me sont peu à peu apparus évidents, et je les ai assortis – pas illustrés ! – de photos prises après coup.

M. R. : Vous travaillez au plus près du « vivant » – soulignant au passage que « là où le français dit “nature morte”, l’anglais constate : still life ». Diriez-vous que votre approche crée un passage atemporel (« Arrêtée, la montre ? ») entre inspiration et expiration ? Et que faire de cet instant, au bout du compte ?

P. P. : Du vivant sous ses multiples aspects, oui. La littérature en est un – fermement ancrée dans le temps, elle y échappe en même temps complètement, elle vaut rencontre, très concrète et quasi amoureuse. Ce que je voulais rendre, c’est cette joie de l’instant – oserai-je « jouissance » ? –, une joie intellectuelle en même temps que sensuelle : la conscience de l’épaisseur des choses, la perception simultanée de leurs mille facettes. Ce qui relie le brin d’herbe aux fées, ce qu’il y a de fable – de fabuleux – dans un reflet sur l’eau. La richesse de l’instant – suspendu, en effet, le temps de la déployer un peu plus que de coutume, sans évidemment l’épuiser – c’est impossible !

Quelque chose peut-être des correspondances baudelairiennes, ou du fameux « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants » de Bernard de Chartres, mais en plus heureux, parce que les géants vivent en nous, osmotiquement.

M. R. : De Charles Perrault à Jean de La Fontaine, sans oublier Homère ou Théophile Gautier, en passant par les personnages mythiques ou emblématiques (Danaé, Zeus, Lancelot, Merlin…), jusqu’aux poètes Apollinaire ou Mallarmé, qu’espérez-vous de ces rencontres, de ces partages, de ces fusions momentanées ?

P. P. : J’ai choisi en effet, pour les besoins de la cause, certains auteurs « bateaux » quoique extraordinaires, des mythes partagés, des contes retenus depuis l’enfance… Des références qui relèvent du souvenir, et que le lecteur a souvent les plus grandes chances de reconnaître : patrimoniales, en somme !

Il ne s’agissait pas d’être didactique, ni d’étaler complaisamment un savoir ; au contraire, en ravivant le souvenir d’un mythe tôt appris, qui vous accompagne souterrainement depuis longtemps, j’espère faire naître, mimétiquement, un peu de l’expérience intime que je décris, et l’enrichir encore de cette description. Je dois dire qu’on touche au cas de conscience : est-ce que je me lance ? Est-ce que ça peut marcher, faire surgir l’ineffable, rencontrer l’intimité d’autrui, son activité imaginaire ? On se rassure en se disant que c’est après tout toute la littérature qui espère toucher ainsi, mêler le bonheur de la rencontre à celui de la reconnaissance – et qui, heureusement, réussit souvent !

M. R. : La partie « Chairs » de votre livre aborde notamment le sexe féminin, entre sa qualification (définition jubilatoire de « porcelaine »), sa « pudeur toute cambrée par l’orgasme », et le drap de la mort qui le recouvre. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre double approche textuelle et photographique dans ce domaine ?

P. P. : À travers « Seuils », « Esprits des bois » puis « Chairs », on pénètre la sauvagerie, mais une sauvagerie douce, amie, dont le corps pourtant familier se fait l’acmé – et dont le sexe, évidemment, est part. Le sexe féminin, lieu magique du plus grand plaisir, est aussi un double seuil lui-même – celui de la copulation, au sens étymologique, et celui de la naissance. Je me suis interdit la redondance, l’image même, par définition inutile, de ce qui était nommé – et j’ai oscillé prudemment entre la nudité crue, que la superposition à mon sens annule en même temps qu’elle la rend signifiante, et la suggestion via les drapés accumulés. Prudemment, oui : c’est très difficile, je trouve, de parler du sexe, de le montrer, sans lourdeur ni banalité. Très difficile, aussi, de ne pas se noyer dans l’excès de sens, de pistes, le « je veux tout dire », le « je ne veux rien dire complètement » aussi. C’est un livre auquel j’ai beaucoup retranché, retouché.

Les Coupes claires, recueil de courts textes de prose poétique et de photos d’artiste, de Pascale Privey, est un ouvrage publié chez Ardavena Éditions (90 pages ; 15,50 euros). Pour vous le procurer, il vous suffit de le commander en librairie via le catalogue Sodis ou de l’acheter en ligne auprès de votre fournisseur habituel.

Double bravo ! L’introduction de l’entretien est aussi très bien !

Merci pour ce texte et cette itw qui m’a vraiment donné envie de lire, regarder ce recueil ! Votre blog est passionnant 🙂

Merci chère Florence ! Justement je pensais à vous… Le travail de Pascale Privey devrait beaucoup vous plaire. Sa démarche sort des sentiers battus – et ça fait un bien fou. Tout est parlant – en beauté !

Voici, chère Martine, que c’est vous qui me donnez envoie d’en savoir plus sur le travail de Florence !

Retour de ping : Les Coupes Claires / Sous le pavé la page - Ardavena