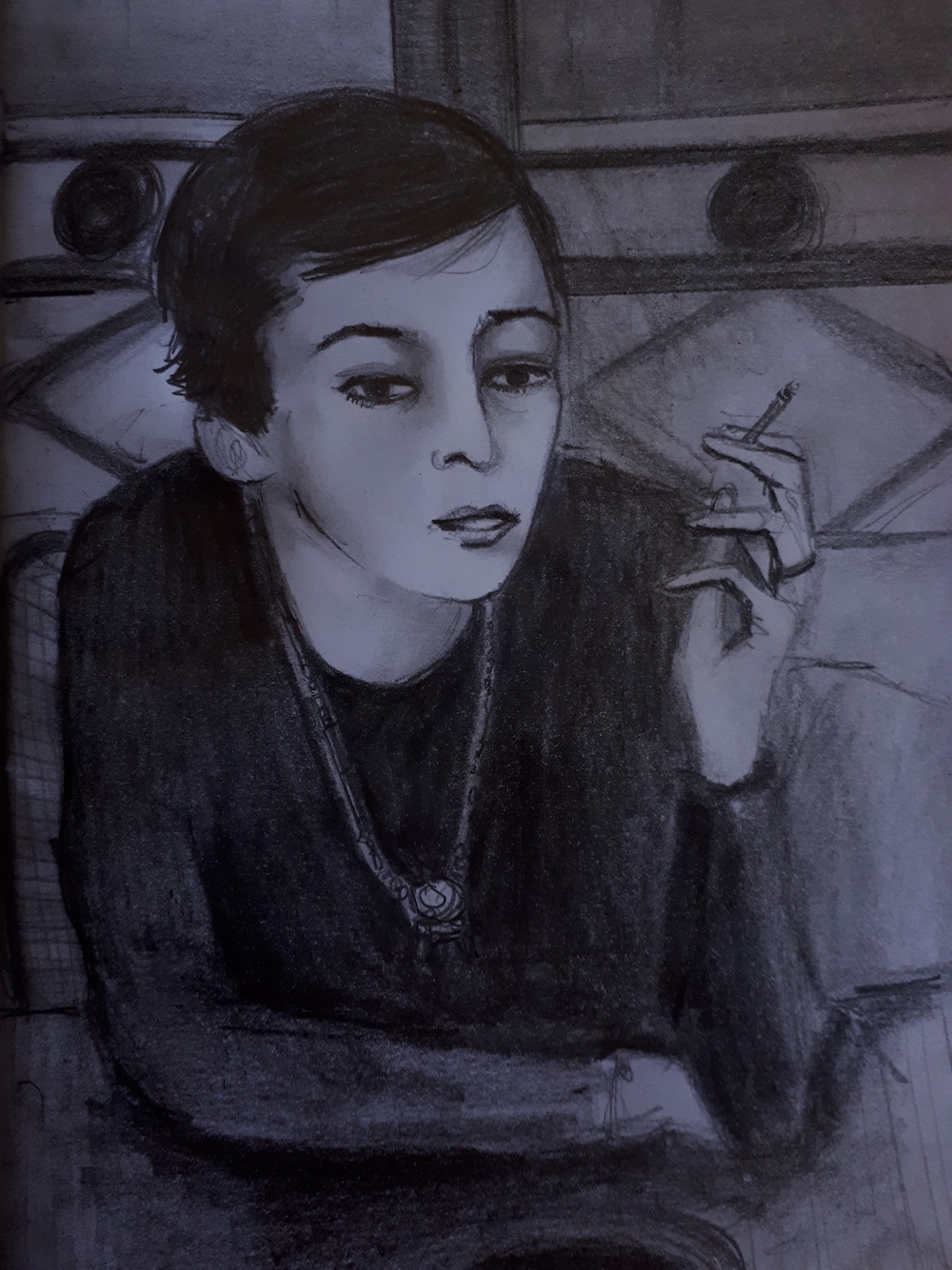

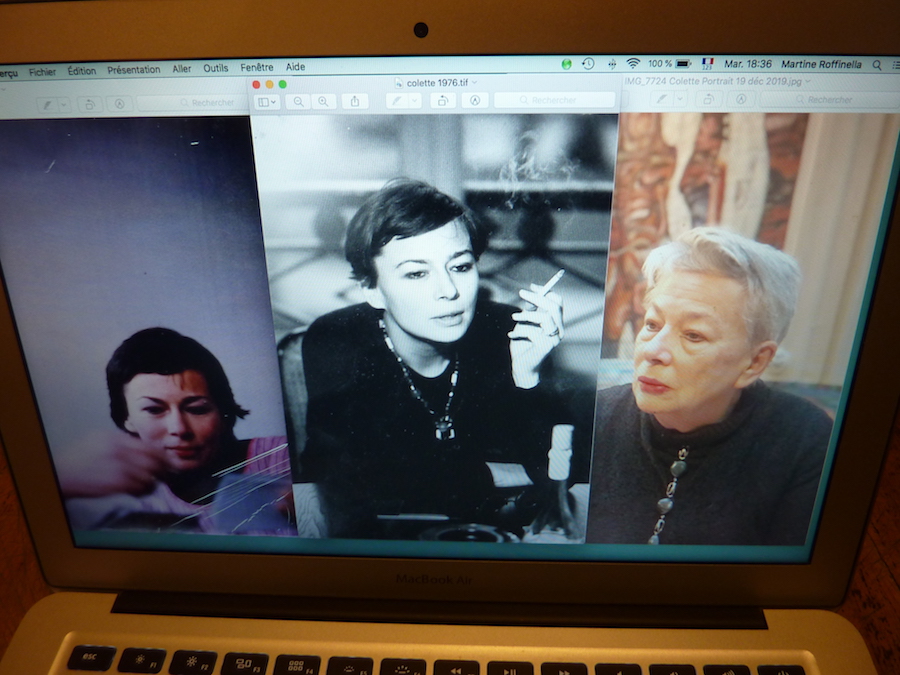

Longtemps aux manettes des Éditions de La Différence avec le regretté Joaquim Vital, puis fondatrice des Éditions du Canoë, Colette Lambrichs est une personnalité saillante, une femme-courage qui nous fait l’honneur de retracer ici son foisonnant parcours.

Dans mon plus jeune âge, l’intitulé de la maison d’édition où Colette Lambrichs officiait avec Joaquim Vital, La Différence, suffisait à me faire rêver d’une littérature singulière, libre, et ouverte aux soubresauts du monde.

Au cœur de cette « Différence »-là, une sorte de palpitation insolite venait me rappeler qu’un trait de génie, de beauté et de poésie pouvait tout changer. Tout transfigurer.

Colette Lambrichs, dans cet îlot éditorial devenu pluriel, offrait l’espoir d’une magie livresque, traçant en pointillés des chemins improbables entre époques, langues, peuples, civilisations, arts, couleurs.

Hier comme aujourd’hui, un livre édité par Colette Lambrichs nous invite dans une marge où il est bon de s’éblouir tout son soûl et parfois de s’égratigner – donc de se sentir vivant.

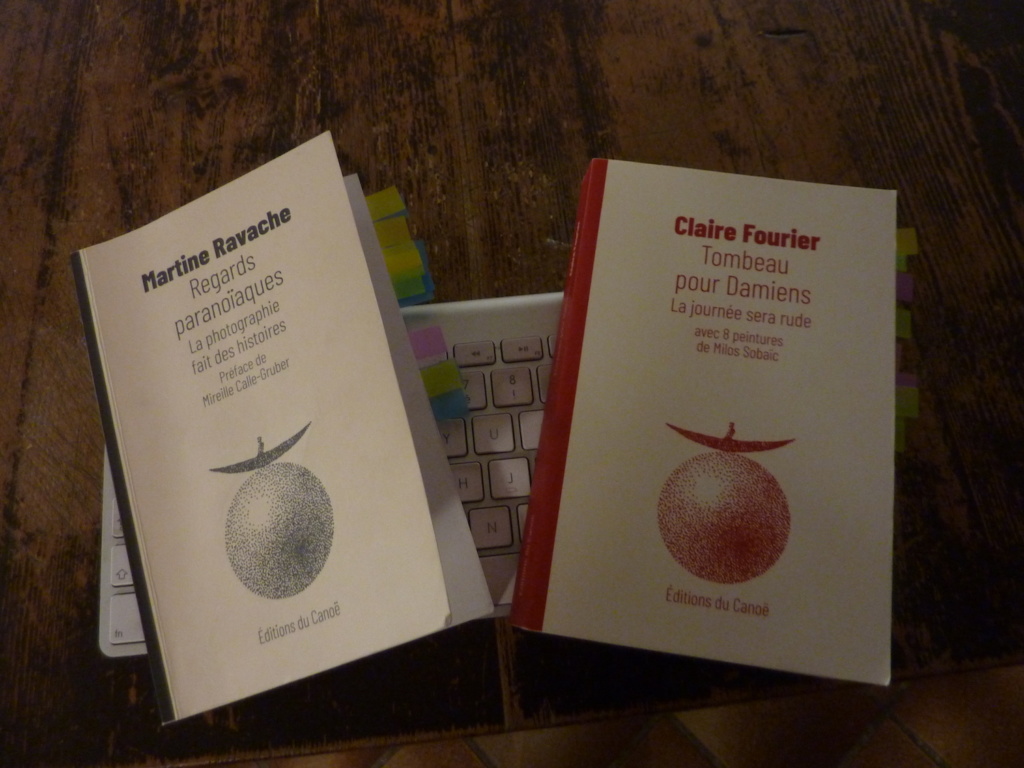

Mais je ne veux pas me montrer trop bavarde et préfère lui laisser la parole : elle vient ici raconter son parcours – jusqu’à maintenant, où elle dirige les Éditions du Canoë, dont les gourmand.e.s de littérature ont déjà pu apprécier les récentes parutions.

les-regards-paranoiaques-de-martine-ravache-sont-un-eblouissement/

la-passion-selon-damiens-egratigneur-de-roi-pour-lamour-du-peuple/

L’édition : une vraie destinée

Je peux presque dire que je suis née dans l’édition ! On n’échappe pas si facilement à sa famille ! Mon oncle, Georges Lambrichs, frère jumeau de mon père qui vivait à Bruxelles où j’ai grandi, était parti après la guerre de son pays natal, la Belgique, pour rejoindre Paris où il allait faire « son chemin »[1] des Éditions de Minuit jusque chez Gallimard, après un bref intermède chez Grasset.

Depuis que j’étais enfant, j’entendais donc parler par mon père, Marcel, de son frère Georges qu’il aimait par-dessus tout, et de la vie passionnante qu’il menait à Paris, entre la Brasserie Lipp et la rue Sébastien-Bottin.

L’arrivée à Paris

J’y débarquai donc un beau jour de 1972, ayant ficelé sur une vieille deux-chevaux encore convenable tout ce que je désirais conserver de mes années bruxelloises. Pas grand-chose, en vérité. Heureusement d’ailleurs car je déménageais d’une vaste maison entourée d’un grand jardin pour une chambre de bonne sous les toits avec toilettes sur le palier. Des fenêtres pourvues de balcon, je voyais la coupole des Invalides, l’église Saint-François-Xavier, ce qui me permettait d’oublier la pénible grimpée des sept étages sans ascenseur auxquels on accédait par un escalier à colimaçon assez raide.

Celui qui m’avait convaincue de sauter le pas de Bruxelles à Paris, mort aujourd’hui, était Henri Ronse. Belge comme moi, il avait créé le Théâtre Obliques l’année précédente à Paris, ainsi que la revue éponyme avec son ami Roger Borderie, dont je ne tardai pas à faire la connaissance et avec qui je travaillai brièvement au numéro de la revue sur Hans Bellmer et pour mettre en place leur librairie, quai de l’Hôtel de Ville.

Je tâtonnais autour de l’édition, tâchant de comprendre comment ce monde fonctionnait. Dès mon arrivée à Paris, j’avais été engagée par Weber, le diffuseur des Éditions Skira, qui cherchait à transformer son local situé rue de Rennes en galerie d’art. Les Belges de Paris que j’avais connus lors d’expositions que j’avais organisées en Belgique, et leurs amis proches, furent les heureux hôtes de cette éphémère galerie Weber (Jean-Michel Folon, Pol Bury, Olivier O. Olivier et quelques autres), laquelle n’était pas vouée à un grand avenir, d’autant que les Éditions Skira venaient d’être rachetées par Flammarion.

Je fus licenciée pour raisons économiques et bénéficiai des 90 % du salaire qui étaient attribués depuis peu à ceux qui étaient précipités dans le chômage. Ce fut une année délicieuse passée à lire, à écrire – un très mauvais roman épistolaire, que fort heureusement Joaquim Vital, que je rencontrai à la fin de cette année-là, me dissuada de publier. On était en 1975. Il venait de créer les Éditions de la Différence avec Marcel Paquet, belge comme moi, sous le haut patronage de Patrick Waldberg, que j’avais rencontré à Bruxelles dans un café que je fréquentais depuis mes seize ans ‒ « Le Petit Rouge » où se réunissaient peintres et poètes (Marcel Lecomte, E.L.T. Mesens, Camille Goemans…) ‒, et qui était aussi ami de mon oncle et de mon père.

Joaquim Vital, « prince ombrageux, imprévisible, intuitif »…

J’avais 29 ans. Je me souviens comme si c’était hier de ce rendez-vous, place du Marché Sainte-Catherine, dans ce local minuscule qui était le premier siège social de La Différence. Joaquim était arrivé en retard. Je remarquai aussitôt ses mains aux doigts très fins et aux ongles étrangement longs.

Ma mère fit un peu plus tard un très beau portrait de lui, hélas disparu, qui saisit son allure « prince vénitien » qui impressionnait ses interlocuteurs.

C’était d’ailleurs un prince, un prince ombrageux, imprévisible, intuitif, d’une intelligence redoutable, pas commode mais profondément généreux et bon. On ne rencontre plus guère des personnages de sa trempe. En plus de son humour, de sa culture impressionnante dans tous les domaines qui lui permettait d’être de plain-pied avec n’importe qui, il maîtrisait le français mieux que beaucoup de Français, écrivait, traduisait… Bon, j’arrête là sinon je vais pleurer.

La si belle aventure des Éditions de La Différence

Nous avons travaillé ensemble pendant trente-cinq ans, à bâtir le fonds de La Différence dans les difficultés de toutes sortes, mais avec l’idée chevillée au corps que nous construisions un catalogue unique qui n’avait pas d’équivalent dans les autres maisons d’édition, un catalogue qui était en lui-même une œuvre d’art.

L’idée fondatrice était qu’il fallait se rendre indépendant du marché du livre, de plus en plus inféodé aux puissantes structures éditoriales et de distribution, en finançant la littérature et la poésie, nécessairement déficitaires, par la contribution à l’aventure d’artistes dont le marché flambait.

Avec des hauts et des bas, nous sommes arrivés à faire quelques grandes collections comme les Œuvres complètes de Butor (12 vol.), les Poésies complètes d’Hölderlin, les volumes des Œuvres de Pessoa publiées du vivant de ce dernier, Les Nouvelles complètes d’Henry James dans la traduction de Jean Pavans, celles de Klimá, traduites et organisées par Erika Abrams, et, sous la houlette de Claude Michel, dont nous avions entrepris parallèlement l’édition du Journal littéraire, la collection « Orphée » que nous avions été forcés, faute d’argent, d’interrompre et de solder.

Les grandes monographies sur les artistes étaient l’autre pilier de la maison, sans compter le fonds portugais que Joaquim avait entrepris de développer dans les années 80, après s’être rendu compte combien des écrivains considérables comme Eça de Queiroz, mort à Neuilly en 1900, étaient méconnus en France.

La culture marocaine, découverte en grande partie grâce au dictionnaire qu’avait établi Salim Jay, fut un autre terrain d’exploration et d’émerveillement, avec notamment les œuvres de Mohamed Leftah, qui nous enchantèrent par ce mélange explosif d’une langue raffinée au service de récits narrant un monde arabe aux mœurs dissolues que la censure réprimait.

La collection « Minos », que nous avions inventée pour donner une deuxième vie à des textes d’auteurs publiés dans la maison, dont certains livres étaient égarés chez d’autres éditeurs ou épuisés, était la collection de poche qui permettait de rassembler et de labourer sous d’autres formes l’œuvre des écrivains.

La disparition brutale de Joaquim Vital

La mort de Joaquim en mai 2010 m’a laissée responsable de ce catalogue de près de 2 000 titres et de l’équipe qui avait contribué à son édification.

Le choc fut si violent, si imprévu, si terrible – il était parti un week-end à Lisbonne comme il le faisait souvent et était mort brutalement d’une crise cardiaque dans un café – que je ne me souviens plus très bien de ce qui s’est passé les jours qui ont suivi.

Mon seul souvenir est de m’être promis de continuer La Différence. Quelles que fussent les difficultés, il m’appartenait de faire face. À l’époque, ceux qui y travaillaient étaient solidaires et faisaient, chacun à sa façon, tout ce qu’ils pouvaient pour taire leur angoisse et aller de l’avant.

La situation financière n’était guère brillante mais je me disais que j’allais trouver une solution. J’empruntai de l’argent, demandai une avance à Volumen, notre diffuseur, et, accompagnée de Parcidio Gonçalves, de Sonia Vital, la fille cadette de Joaquim qui travaillait avec nous depuis plusieurs années, de Chantal Dukers, Jacques Clerc Renaud, Frédérique Martinie et Joseph Mayunga, nous fîmes un programme assez éblouissant comportant, notamment, la parution de La Langue de ma mère de Tom Lanoye – qui allait provoquer en Belgique un phénomène de presse inédit, première page de La Libre Belgique, première page du Soir –, les premiers volumes dans Minos des nouvelles de James, les deux volumes manquants des Œuvres complètes de Butor, Le Dernier combat du cap’tain Nimat de Mohammed Leftah et, si ma mémoire est bonne, un volume du Journal littéraire de Claude Michel Cluny : Moi qui dors si bien.

L’homme d’affaires Claude Mineraud apparaît comme le « Messie »

C’est alors, vers novembre 2010, que je reçus un appel de mon ami Hervé de Rocquigny, me demandant si je voulais bien rencontrer un homme d’affaires qui terminait sa vie professionnelle dans les assurances et qui serait éventuellement prêt à investir dans l’édition.

Pourquoi pas ? lui ai-je répondu.

Et c’est ainsi que je fis la connaissance de Claude Mineraud. Il m’exposa son parcours dans les bureaux qu’il allait prochainement quitter dans le 9ème arrondissement et me demanda les trois derniers bilans de la société.

Il me parut sympathique, plein d’énergie bien qu’il approchât des quatre-vingts ans, et me dit que ce serait une chance pour lui de pouvoir changer de monde et s’occuper à mes côtés d’une société qui avait un si beau nom, La Différence – lui qui avait toujours voulu être différent dans les entreprises qu’il avait dirigées. Il m’assura qu’il ne voulait pas acheter la maison mais qu’il faudrait néanmoins transformer la S.A.R.L. en une autre forme de société qui puisse traduire en actions l’argent qu’il comptait y mettre.

Tout cela me parut être l’augure d’une vraie solution. Il disposait de beaucoup d’argent, allait s’organiser pour en disposer d’encore davantage, bref, grâce à lui, j’allais peut-être pouvoir consolider tout ce qui avait été fait et donner une assise pérenne à La Différence.

Entre le rêve et la réalité, il y a, quoi qu’on pense, un saut, une faille, une montagne qui n’est pas soluble. Croyait-il ce qu’il me disait ? Peut-être.

Pour l’heure, il était le Messie, le Père Noël bien intentionné qui allait prendre sous son aile protectrice le sort de La Différence et mener celle-ci vers un avenir radieux.

Fallait-il que je sois une oie blanche pour croire à de pareilles sornettes ! Stupide, je l’étais et je le crus.

Les premiers mois furent heureux. Il voulut racheter le fonds restant de la collection « Orphée » et la relancer, et c’est sans doute pourquoi par la suite, et pendant six ans, alors qu’il s’évertuait par tous les moyens à vouloir changer l’image de la maison, en prenant avec frénésie toutes sortes d’initiatives plus onéreuses les unes que les autres – dont, pour notre malheur, la création d’une équipe autonome de diffusion –, j’ai persisté à prendre sa défense et à rappeler à tous ceux qui le regardaient avec consternation qu’il fallait l’excuser parce qu’il avait mis beaucoup d’argent dans La Différence. Néanmoins la maison, déstabilisée, ne cessait d’en perdre.

Une atmosphère de plomb régnait désormais dans les bureaux. Ceux qui étaient restés se parlaient à peine. Tous les grands projets éditoriaux étaient interrompus, ajournés ou perdus, dont le dernier en date, Le Livre de l’Inquiétude de Fernando Pessoa, que j’avais préparé avec Teresa Rita Lopes depuis trois ans et qui aurait dû sortir en septembre 2017, parut finalement chez Bourgois, suite au dépôt de bilan qui intervint en juin 2017.

Celui-ci fut décidé unilatéralement par Claude Mineraud qui repoussa toute autre alternative. Comment en était-on arrivé là avec tant d’argent ? Quelle gabegie, quelle honte sur nous qui en avions tellement manqué auparavant et qui, pourtant, avions toujours persévéré !

Le deuil des Éditions de La Différence

Quand Claude Mineraud partit pour le Tribunal, seul, sans avocat, sans personne de la maison d’édition pour l’accompagner, et qu’il revint nous informer qu’il n’avait pas obtenu le règlement judiciaire qu’il avait demandé mais que La Différence était sous le coup d’une cessation d’activité avec effet immédiat, nous étions tous abasourdis.

Que s’était-il tramé dans les coulisses ? Ce que nous avions réussi à éviter, par tous les moyens, durant trente-cinq ans, advenait ainsi sans qu’on pût rien y faire ? Comme nous étions tous épuisés, nous restâmes dans un état de quasi prostration. C’était donc fini ! Comme cela, bêtement ! Ce n’est que des semaines plus tard que je commençai à mesurer les conséquences.

Pour chaque membre de l’équipe, avec les indemnités proportionnelles à son ancienneté, une ère nouvelle s’ouvrait.

Quant à moi, ayant, malgré mes efforts, échoué à pérenniser la maison, je me retrouvais les mains vides, dépossédée de tout ce que j’avais fait durant ma vie, réduite à accepter l’argent que Claude Mineraud proposait de me prêter pour survivre, le temps de me ressaisir. Délicieuse ironie de l’histoire, je lui étais donc redevable une nouvelle fois.

La création des Éditions du Canoë : un « acte de survie »

C’est donc à la suite de ces événements que je fis mon deuil de La Différence et créai le Canoë.

Claude Mineraud, contrairement à toutes les règles en usage dans les procédures de faillite, resta dans les locaux de La Différence, conserva les comptes sur place et géra la liquidation de la maison d’édition avec le MJA. Habitué des études notariales dans ses précédents métiers, il était à son affaire sur des dossiers de cette nature.

Un acte de décès, en quelque sorte.

Il entreprit une vérification des comptes, ligne à ligne, privilégiés, chirographaires, créances, étayées ou non, justifiées ou non, douteuses ou non, accomplit un travail de bénédictin pour des mandataires judiciaires qui n’avaient jamais vu cela. Et pour cause ! Généralement, les entreprises en faillite le sont par manque d’argent. Ici ‒ c’était un cas d’école inédit ‒, le responsable voulait apurer les comptes, les faire certifier par le Tribunal et repartir, délivré des anciens employés.

Il organisa la vente publique d’une grande partie du fonds d’œuvres d’art que nous avions constitué, Joaquim et moi – lequel garantissait la fameuse dette qu’il avait apurée en arrivant. Maintenant qu’il se retrouvait seul à bord, il se montra, enfin, l’homme affûté et pertinent en affaires qu’il avait toujours été.

Ne m’avait-il pas dit aux premiers jours de notre rencontre : « Dans la vie, on tue ou on est tué » ?

Le Canoë, donc, est avant tout un acte de survie pour continuer ce que j’ai toujours fait. Je mène à bien certains projets que j’avais initialement imaginés pour La Différence et d’autres, comme la publication de La Taupe rouge ‒ qui a été un vrai succès de librairie ‒, de l’écrivain russe Julian Semenov, dont je vais continuer à faire découvrir l’œuvre.

« Je serais morte ou tombée dans une dépression sévère si je ne m’étais pas lancée dans cette nouvelle aventure. »

Je mêle, comme aux premiers temps, le travail des artistes à celui des écrivains. Opérant seule chez moi, j’ai retrouvé petit à petit le plaisir si particulier de sentir l’odeur d’un nouveau livre qui arrive de l’imprimerie. J’aime le papier, les papiers. Je fais d’ailleurs des tableaux avec des papiers mâchés.

Lire, créer, publier, concevoir, faire circuler les livres qu’on aime font partie pour moi du même mouvement.

J’aime faire confiance aux gens, croire au meilleur de ce qu’ils sont et porter ce qu’ils font le plus loin possible.

Que Joaquim me pardonne pour La Différence, je n’ai pas su continuer sans lui.

Infos :

Site des éditions du Canoë : www.editionsducanoe.fr

Facebook : Éditions du Canoë

Diffusion : Paon Diffusion

Distribution : Serendip

Le logo du Canoë a été dessiné par Julio Le Parc.

[1] « Le Chemin », nom de la collection qu’il dirigea chez Gallimard de 1959 à 1992 et « Les Cahiers du Chemin », nom de la revue qu’il créa en 1967 et qui s’interrompit en 1977 lorsqu’il prit la direction de la NRF.

Belle lecture, chére Martine – á Vous beau temps du Maintenant, merci

Une belle personne, admirable !

Pour Fernando Pessoa, bien sûr, et pour la collection Orphée dirigée par Claude Michel Cluny, sans oublier « La belle époque de l’opium », stupéfiante anthologie littéraire de Arnould de Liedekerke… pour ces ouvrages MÉMORABLES les éditions de La Différence nous survivront tous.