« Mais tu n’es pas morte. Les pieds immergés dans la mare de tes entrailles exfoliées, tu n’es pas morte, tu es bien vivante. De chair et d’os et de viscères. » Dès la première page, Virginie Noar nous happe dans un roman d’une justesse absolue, au service d’un style kaléidoscopique, sur « les chemins qui mènent au désir d’une vie à fabriquer ».

« Est-ce que c’est vraiment un choix de devenir parent ? » se demande la narratrice. « Est-ce biologique, hormonal, inné que de vouloir engendrer un même que soi ? »

Avons-nous « atrocement peur de la solitude à venir », ou besoin d’avoir « toujours une main à tenir, une main qui s’accroche, une main pour s’agripper » ?

Le récit qui nous est ici proposé vient bousculer vigoureusement une infinité d’idées reçues à propos de la maternité.

« À la fin, “c’est que du bonheur”, disaient-elles toutes (…) – C’est que du bonheur quand elles ont terminé de. »

Discours ambiant oblige, au fond quoi de plus banal : « Dans les émissions de télévision, les femmes n’avaient qu’à pousser quand on leur ordonnait et verser une larme ou deux quand un nourrisson à la peau douce atterrissait sur leur poitrine, encouragées de “Félicitations” joviales venant de tous côtés. »

Cependant « aujourd’hui j’ai peur », dit celle qui est enceinte de quatre mois, « peur de tout ce qu’il y aura à obéir, apprendre par cœur, appliquer à la lettre pour devenir une mère convenable » – « peur de mon corps à élargir parce qu’il est si froid, si sec, si résistant » – « peur de ne pas surmonter l’épreuve d’une tête de dix centimètres ».

Il faut être une « femme enceinte convenable », et l’héroïne s’y emploie – « je suis devenue chose impossible à renverser », égrenant « le temps en photographiant ce bout [d’elle], comme la parcelle d’une vie recommencée ».

Le rapport au corps évolue. « Ventre nombril bourrelet peau ventre. J’y promène mes doigts impatients en me demandant si. Tout ça ne va pas mourir. Est-ce que. »

Le livre fait alterner subtilement le déroulement de la grossesse et des épisodes de vie de la narratrice qui viennent, non pas expliquer, mais apporter un éclairage sur l’acte de donner la vie.

Il y a bien sûr l’histoire d’amour et d’une beauté singulière entre celle et celui qui s’apprêtent à devenir des parents. « Au tout début, quand on s’est rencontrés, on a pris le soleil dans la tronche en riant nonchalamment pour faire comme si nous ne savions pas que nous allions baiser. Mais en réalité, nous n’avons pas baisé et, ça, nous ne nous y attendions pas » car « on a fini par se donner rendez-vous à des heures déraisonnables pour marcher dans la ville et discourir sans s’arrêter de tout ce rien qui faisait de nous des invincibles. C’est peut-être pour ça qu’on est tombés amoureux. »

Il y a aussi les fragments d’existence : « Parfois, j’y pense, à la possibilité du corps violenté, égaré dans l’amnésie de la petite fille aux genoux déformés. Mais je sais désormais que je ne suis dévastée que du traumatisme de l’obéissance aveugle. Je ne suis morte que d’avoir appris le silence et la gentillesse face aux désirs, fussent-ils immenses, des adultes au pouvoir. »

« Je ne suis pas femme pénétrée quand elle était petite fille. Juste le corps relique d’hommes éreintés d’un désir insatiable, celui de posséder mon corps de petite fille obéissante, laissée sur le carreau avec la peur en bas du ventre. »

Et l’enfance, les « années gelées », un « mélange d’immense tristesse et de joie tendre, une sorte de confusion trouble entre désordres joyeux et misère sociale, coups, humiliation, force fraternelle, grandes folies, corps souffrants, heureuse nostalgie, hurlements, tête baissée, rires d’enfants » – une « mère dingue », aux « dents serrées par l’angoisse », son « corps écrasé sous la honte, rasant les murs des organismes sociaux pour nous éviter les moqueries », qui vomit « des mots par milliers », multipliant cris et coups – « toute l’humiliation de sa condition déversée dans les gestes maternels ».

Pour ma part, j’ai été très frappée par le parcours médical de la narratrice tout au long de sa grossesse – et qui pointe la nécessité, sans doute, de revoir la perception même du corps de la femme enceinte.

« Je pourrais lui expliquer » – dit la narratrice à « l’homme en blouse blanche » qui l’examine – « ce que ça fait que d’être couchée sur le dos, lui narrer mes jambes largement écartées et mes pieds dans les étriers, mon sexe et mon anus béants offerts à sa vue impudique, mon impression d’être un morceau de viande sur une table de boucher » – « c’est douloureux d’être juste un organe génital avec un embryon dedans ».

« Vous ne pouvez pas refuser le toucher vaginal, mademoiselle, c’est obligatoire. C’est pour le bien-être de votre bébé. »

Et la narratrice de rappeler : « Le médecin se trompe. Le médecin expert ment. Je suis en droit de refuser ses deux doigts dans mon vagin, la mesure de mes organes et l’évaluation de mes compétences de femme enceinte (…) Je peux dire : Non (…) Les centimètres ne suffisent pas à dire l’état général d’un corps en gestation. Rien n’est obligatoire, mais personne ne le dit. »

Chacun.e sera à coup sûr très bouleversé.e – et c’est un euphémisme – par le cheminement de cette femme formidable dans un univers qui lui est paradoxalement étranger – alors qu’elle tente de comprendre ce qu’est, en fait, une mère – et surtout ce qu’il advient de ce corps d’avant – devenu le corps d’après.

Est traitée ici au grand jour, et dans un style effilé qui vient entailler notre propre chair, la question du corps de la femme après l’accouchement – femme « vidée comme un poulet, dépecée, charcutée, mutilée ».

Quid également du désir ? de la jouissance ?

« Autrefois, je jouissais fort, dans le rire ou les larmes (…) Autrefois, je jouissais vite et, parfois, des pleurs advenaient à la place des rires (…) Aujourd’hui, je jouis faible. Je jouis en silence. Aujourd’hui, je suis le corps d’après. »

Mais la fin de ce magnifique roman réserve un moment d’une force inattendue, hymne à la femme et à cette façon si somptueuse qu’elle a de renaître – de se recréer, y compris dans la splendeur du lien qui l’unit à son enfant.

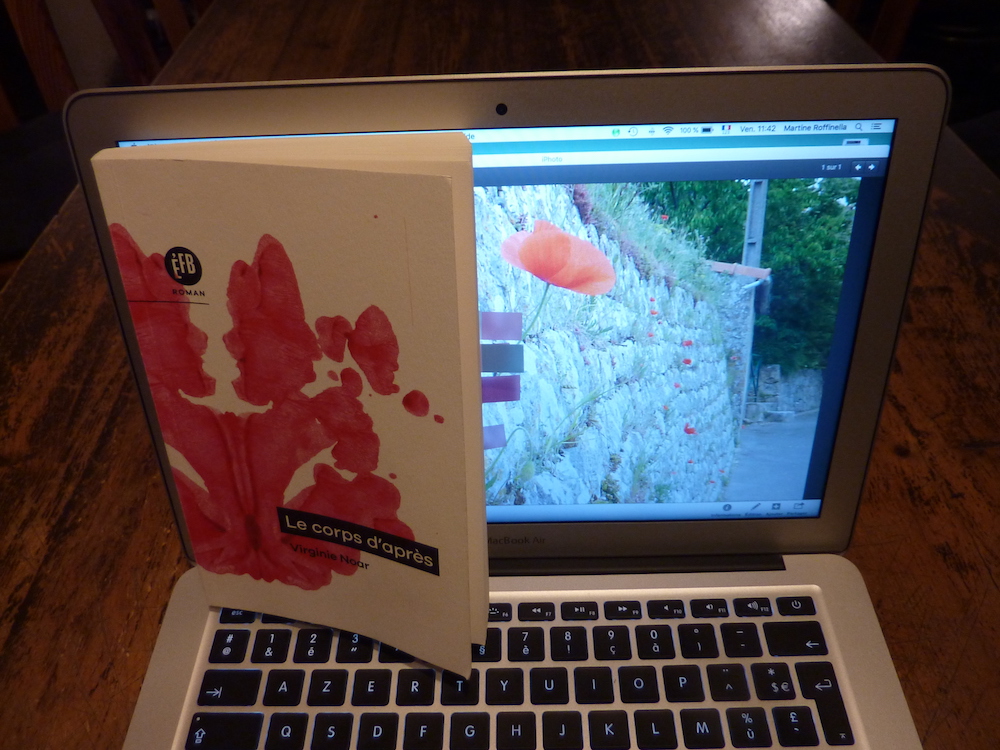

Découvrez donc Le corps d’après – c’est tout compte fait un manifeste de l’amour, comme jamais encore proclamé ainsi.

Quatre questions à Virginie Noar

MARTINE ROFFINELLA : Pourriez-vous nous raconter la genèse de ce roman – nous expliquer notamment quel a été son déclic initial ?

VIRGINIE NOAR : Ce roman est né du croisement de ma propre expérience de la maternité et de celles d’autres femmes rencontrées au cours de ma grossesse et après la naissance de mon premier enfant. Lorsque j’ai été enceinte la première fois (j’ai deux enfants), je ne connaissais rien de ce qui m’attendait, le désir d’enfant n’était pas chose évidente ni récente pour moi, je ne m’y étais donc jamais réellement intéressée.

Quand il m’a fallu m’inscrire dans une maternité, prendre les rendez-vous d’usage, j’ai bêtement fait ce qu’on attendait de moi sans me poser de questions. Et puis j’ai découvert la froideur médicalisée, les gestes invasifs, mon corps comme l’instrument d’une chorégraphie connue d’avance, je me suis sentie objectivée, mais surtout j’avais beau chercher dans les livres, sur Internet, je ne trouvais rien qui évoquait cela. Il existait déjà des choses sur les violences obstétricales mais de mon côté, il s’agissait plus de violences insidieuses, en creux, ordinaires, quelque chose de presque indicible : s’allonger, écarter les jambes, se retenir de dire que j’avais mal quand une main de latex venait évaluer mon bon état de santé, recevoir des remarques infantilisantes quand j’évoquais mon projet d’accouchement physiologique…

Il n’y avait pas de mots pour dire ça. C’était normal, acceptable, toutes les femmes avaient vécu ça et qu’avais-je, moi, à me plaindre de ce rien du tout que toutes supportaient sagement en silence ?

Ce silence, je me suis rendu compte par la suite qu’il était en réalité collectif, partagé. J’ai rencontré d’autres femmes qui, au fil des discussions, m’ont confié à leur tour leur inconfort, la violence qui ne dit pas son nom, l’amour qui ne vient pas tout de suite, ou trop fort, la douleur qu’on doit taire.

Alors m’est venue cette question : que dit ce silence ? De quoi est-il fait ? D’où vient-il ?

Et cette impérieuse nécessité de le briser.

M. R. : Il s’agit d’un premier roman. Le premier publié, ou le premier écrit ? La première tentative a-t-elle été la bonne ? Combien de temps avez-vous consacré à la rédaction de l’ouvrage ? Et quel a été le canevas de votre travail ?

V. N. : J’écris depuis très longtemps (mais j’ai très sérieusement décidé de devenir écrivain à 8 ans, lorsque mon institutrice nous a présenté le travail d’Antoine de Saint-Exupéry, allez savoir pourquoi). D’ailleurs, je ne sais pas vraiment comment il est possible de vivre sans écrire, comment lire le réel, comprendre nos impensés, traduire le monde si l’on n’écrit pas. Je sais bien qu’il y a d’autres moyens mais j’ai personnellement un rapport très passionné à l’écriture.

J’ai écrit deux autres romans avant Le corps d’après, plutôt mauvais, mais qui m’ont permis d’éprouver l’exercice de l’écriture, en accepter sa douleur surtout. À côté de ça, j’ai publié sous un autre nom des ouvrages en lien avec ma pratique de travailleuse sociale et je suis également pigiste pour une revue spécialisée.

J’ai beaucoup de mal à me souvenir précisément de la manière dont j’ai travaillé pour Le corps d’après. Je me souviens simplement que le projet a germé, enflé, débordé jusqu’à un moment où j’ai ressenti le besoin de m’isoler, disparaître, couper tout contact avec le monde extérieur, les réseaux sociaux, les actualités… et ne rien faire d’autre que d’écrire ce roman. Je n’ai fait que ça tous les jours, du matin au soir. J’ai écrit le premier jet de mon travail en un mois et demi, où d’abord me suis-je posé la question de ce silence imposé aux femmes dans un contexte de grossesse et d’enfantement et ensuite celle de la construction de ce silence. En effet, comment une femme pouvait en arriver à cette forme de soumission consentie et glorifiée ? C’est la question qui m’a permis de construire mon personnage, cette narratrice à qui il est arrivé beaucoup mais qui, me semble-t-il, n’en est jamais victime pour autant.

Ensuite, j’ai réalisé un travail de réécriture pendant un an et demi, alternant entre des grands moments de doute et des moments d’exaltation où je me sentais véritablement portée par ma narratrice.

M. R. : Vous nous racontez de façon stupéfiante, et dans un style que j’ai qualifié de « kaléidoscopique » en raison des multiples lumières qu’il renvoie, l’univers médical auquel la femme enceinte est confrontée. Votre livre est en ce sens un véritable acte féministe. Pourriez-vous préciser ici cet « acte », justement ?

V. N. : Sans doute peut-on qualifier ce roman de féministe, en ce sens où peut-être (je l’espère) vient-il questionner des évidences, bousculer, faire bouger quelque chose là où l’instrumentalisation du corps des femmes est encore trop souvent un impensé.

Mais je ne crois pas l’avoir pensé comme ça au départ, en tout cas je n’avais pas l’intention consciente de poser un acte féministe. Il l’est pourtant, en cela qu’il est une prise de parole volontaire face à un silence qu’on nous a fait, qu’on nous fait encore tous les jours.

En abordant la question de la sexualité, du travail du sexe, de la culture du viol, en posant la question de ce qu’est être une femme aujourd’hui, ce roman m’a amenée – sans que je l’aie forcément prévu au départ – à mettre en lumière l’étroitesse de nos vies de femme, l’impossibilité de choix qui soient réellement libres.

Je sentais que je touchais là à quelque chose de fondamental dans la compréhension de la condition féminine.

Alors j’ai voulu questionner cette tension entre l’adhésion à un féminin attendu et la prise de pouvoir face à des conditionnements incontournables. Et célébrer une liberté pleine et entière où toutes les femmes, absolument toutes, ont légitimité à être.

Somme toute oui, peut-être que j’ai posé un acte féministe sans faire exprès.

M. R. : Votre livre mêle enfance passée et enfance à naître – ce d’une façon très subtile. Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon, selon vous, l’acte d’accoucher, d’engendrer une vie, peut conduire à une sorte d’examen de soi pour une éventuelle renaissance – ou pas ?

V. N. : Sans doute que l’expérience de la maternité est chose singulière pour chaque femme et chaque homme. Je ne peux donc pas parler au nom de toutes les femmes mais je pense que l’enfantement peut effectivement être le lieu de nombreux remaniements de soi, en tant que personne mais également comme membre d’une famille, d’un couple, d’une société donnée à une époque donnée…

Dans mon roman, la narratrice vit effectivement une forme de renaissance, en ce sens où elle conquiert sa liberté, son émancipation, de manière concrète, physique, quasi organique. Son vécu de l’enfantement ne vient finalement que cristalliser et mettre en lumière des violences intériorisées depuis longtemps. Je crois que les épreuves qu’elle traverse ici entérinent une puissance enfouie en elle depuis toujours, qui lui permet de survivre tant à cet accouchement qu’à son histoire.

Le corps d’après, par Virginie Noar, aux éditions François Bourin, 19 euros.

Retrouvez Virginie Noar :

sur Facebook

sur Twitter

sur Instagram : @virginienoar