Bienvenue à l’écrivaine Catherine Vigourt, dans une nouvelle rubrique de mon blog dédiée aux femmes et qui s’intitule : « Coup de chapeau à ».

Toutes les invitées auront en commun l’inextinguible passion de créer,

alliée à une bonne dose d’obstination et d’endurance pour exister

dans un monde d’abord masculin.

Catherine Vigourt a, de son propre aveu, la littérature « chevillée au corps ».

Ses éditeurs disent qu’elle fait preuve d’un « humour caustique » – notamment dans Le retour de Gustav Flötberg (éd. Gallimard, 2018) – au moyen d’une « écriture d’une liberté surprenante ».

Catherine Vigourt ne s’en laisse certes pas conter, et chaque phrase placée dans une de ses œuvres n’est pas interchangeable : elle s’y connaît dans le métier d’écrire, même si – justement, c’est la prouesse ! – les traces de son labeur sont invisibles, telle la besogne du burin devenue indiscernable dans la sculpture finale.

Ma première éditrice, Jane Sctrick, me disait toujours que le douloureux, tyrannique et souvent chaotique travail de l’écrivain.e, ce corps-à-corps conduisant au bord d’un précipice où il faut pourtant se fracasser pour que l’acte prenne sens, devait demeurer caché, indécelable en somme.

Celle ou celui qui ouvrirait le livre ensuite devrait se dire que finalement, tout coule de source.

C’est bien ce qui se passe avec l’œuvre de Catherine Vigourt.

C’est bien ce qui se passe avec l’œuvre de Catherine Vigourt.

Quel que soit le domaine où elle intervient (nouvelles, romans – fiction, récit autobiographique), l’expression « coule de source », chaque mot produit le bon son, induit l’émotion à l’exact instant où l’écrivaine l’a prévu.

Un talent qui m’a particulièrement saisie dans Un jeune garçon, et je vous renvoie à l’article que j’ai publié au sujet de ce remarquable ouvrage.

Je donne à présent la parole à l’intéressée, qui a notamment reçu le prix François Mauriac de l’Académie française, et à qui j’ai demandé de se raconter un peu, en la laissant totalement libre de ses sujets.

« Je suis heureuse d’écrire au milieu des livres des autres »

Quelquefois, on me demande comment ça m’est venu, d’écrire.

Tôt. Des scènes d’enfance me reviennent. J’ai huit ans, dans l’appartement agité des parents, je prends refuge en haut d’une armoire, tout près d’un placard que j’appelle ma grotte, où se trouvent toutes sortes de bouquins et… un cahier, un crayon noir, déjà.

J’ai douze ans quand mon grand-père m’offre le recueil de Victor Hugo qu’il avait trimballé dans les tranchées, une vieille édition mythique reliée en maroquin carmin : je m’en régale dans son jardin, je touche la force des mots, j’en reçois physiquement le souffle dans un parfum de seringats.

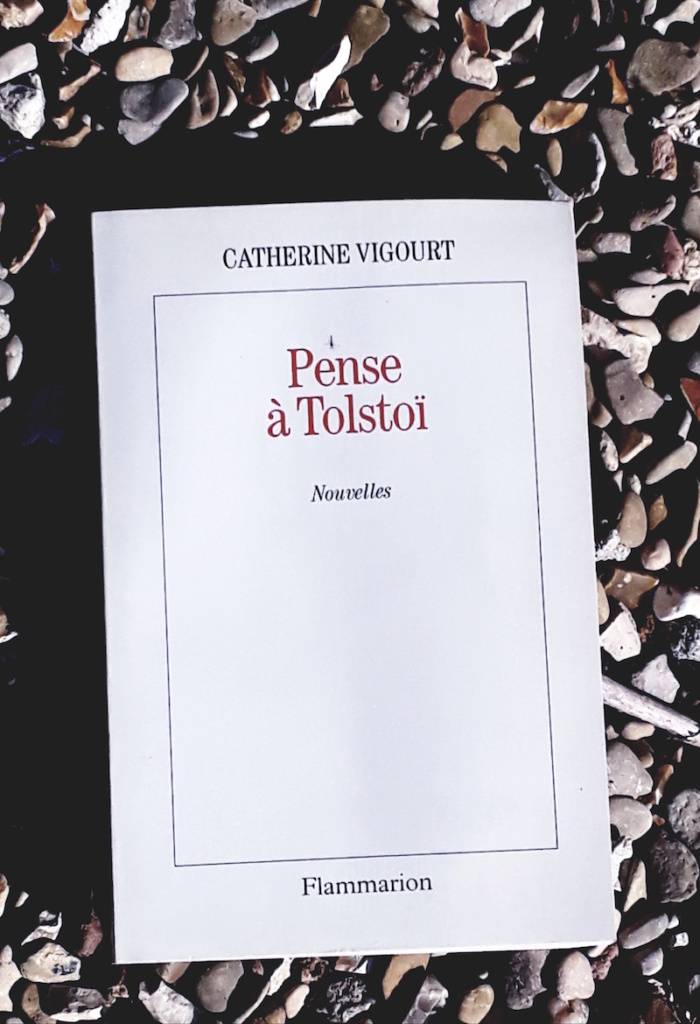

J’ai quatorze ans, je propose un exposé sur Tolstoï à ma prof de français : début pour moi d’une expédition dans les neiges et le fond des âmes…

D’autres scènes affluent où chaque fois les mots se retrouvent au même carrefour : résistance et consolation, une discrète insolence, un brin d’ailleurs et d’altitude, le corps et la nature…

Le carrefour est toujours le même aujourd’hui.

Les cahiers de la grotte ont été suivis d’autres, sans cesse, où j’écrivais et dessinais, jusqu’à ce jour d’adolescence où je les ai tous balancés pour rentrer d’un pied farouche dans ce que je croyais être la vraie vie.

J’y suis retournée pour de bon à vingt-cinq ans, quand j’ai vu plus clair dans ma vie et compris que sans l’écriture tout restait encore sombre et moins respirable, qu’au fond, la fille des cahiers n’était pas morte.

« Je reste ouverte à tous les cadeaux de l’aléatoire »

Je suis heureuse d’écrire au milieu des livres des autres. Je suis baignée de courants verbaux de tous pays et toutes époques sans que ma propre voix en soit gênée au contraire.

De même, je n’oppose pas littérature et réalité : tout me nourrit, j’aime observer la marche de la société et l’allure de chacun, je reste ouverte à tous les cadeaux de l’aléatoire.

À part la question fatale du temps à sauver et du silence pour « ma » musique, je n’ai pas besoin de m’extirper de quoi que ce soit : j’ai une bonne capacité de concentration – mais aussi, ça me semble parfois plus important, j’arrive à rester en rêverie et en sensation : je ne suis pas très « conceptualisante », je ne me crispe pas sur les abstractions.

Il ne faut pas avoir peur de se laisser traverser par le monde, je crois.

Ma joie, c’est quand je sens la note juste, le bon rythme, je le sais même si après je retravaille beaucoup, coupe, etc.

« Je sens aussi, souvent, un biais cognitif envers les écrivaines »

Ce qui est le plus rude, c’est ensuite de porter le livre écrit vers l’extérieur, dont le premier visage sera l’éditeur.

Les choses alors se compliquent, au point que je commence souvent un autre livre pour me protéger des péripéties du précédent…

J’ai beaucoup changé d’éditeurs pour mes huit titres, bien malgré moi, entre ceux qui ont été débarqués, déplacés, et enlevés par la Faucheuse (pensée émue pour Monique Nemer et Jean-Marc Roberts).

Ceux que mes chiffres de vente ont sans doute déçus, ceux qui préfèrent un texte « easy » (sic) de jeune romancière à joli minois.

J’ajoute que je dois beaucoup à la Poste : n’ayant, par sauvagerie personnelle, pas su entretenir le réseau relationnel, j’ai lancé et relancé la bouteille à la mer.

Je sens aussi, souvent, un biais cognitif envers les écrivaines : bien des décideurs ont quand même des étagères où vous ranger.

Faites-nous un bon petit roman gentil et humaniste, ou bien alors si vous êtes plus rebelle, il faut l’être avec le registre requis : hystérique.

Tempère ou vitupère… Je garde mon pas de côté.

« J’aime les changements d’angles et les ruptures de tons »

Je crois aussi que ce que j’écris peut provoquer des flottements : je ne suis peut-être pas assez identifiable.

Ça me plaît, à moi, hélas !

Je pense à l’expression de Philippe Sollers, et ses IRM, Identités Rapprochées Multiples.

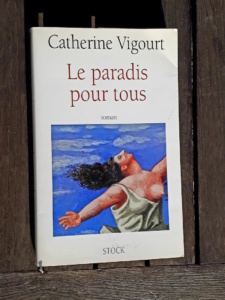

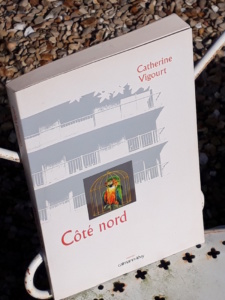

Quelques exemples : j’ai commencé par un recueil de nouvelles, et à peine j’attrapais ce « genre » que je rusais en composant… un roman à nouvelles (Le paradis pour tous). Moi qui n’apprécie pas l’exposition du moi, je me surprends à écrire un récit autobiographique (Un jeune garçon). Je peux passer des écluses de la vie provinciale (La maison de l’Américain) à la résurrection de Flaubert en romancier islandais (Le retour de Gustav Flötberg).

J’aime les changements d’angles et les ruptures de tons (passant dans la même page de l’humour à la gravité) : c’est ma liberté mais ça peut déconcerter.

La liberté, si je l’ai dans la langue et dans mon regard, je ne l’ai pas dans le choix de mes sujets.

C’est vrai à chaque livre : une situation s’impose, des personnages se lèvent, la première phrase me dit « vas-y ».

Que voulez-vous faire ? Le cheval passe, alors saisis la crinière, et monte…

« Continuer. Continuer quand même »

Cette part de mystère c’est, je crois, la différence entre faire un livre et l’écrire. Parfois ça peut être éprouvant, on passe des heures, des mois, deux ou trois ans dans ce monde qui a surgi, avec des angoisses de travail et de solitude.

Se dire, cette fois, c’est cuit, on n’y arrivera pas, se dire qu’on est nul, que ça n’intéressera personne. Continuer. Continuer quand même.

Alors évidemment la force revient quand mon petit univers rencontre celui des autres : un retour de lecteur, un prix, un article intelligent (la Une du Monde des Livres signée Josyane Savigneau, ça ne s’oublie jamais !).

Je suis sensible à la chaleur porteuse de certains et certaines sur Twitter. J’envie les comédiens, les musiciens, qui palpent la salle autour d’eux : nous autres, les écrivains, nous ne sommes pas là quand vous lisez…

Heureusement je m’entends bien avec la solitude, tout en ayant d’excellents amis. Dans ces assauts d’angoisse, quand rien n’y fait, j’ai toutefois une bonne combine : je sors et je marche.

« J’ai aussi un faible pour le petit prochain… »

J’ai quitté Paris il y a cinq ans, ce qui m’offre la chance de plonger en forêt de Fontainebleau.

Souvent en marchant le problème se règle de soi-même, et quelque chose monte du corps qui me raccompagne à la table. Le dialogue qui résistait se dénoue, le mot rétif s’apprivoise… et « le chant » revient.

Mon petit dernier. J’ai toujours un faible pour le petit dernier.

J’ai toujours fréquenté la belle force de Flaubert dans sa Correspondance, mais de là à me permettre de le réincarner !

En passant avenue de l’Opéra, je l’ai vu, Flaubert, débarquant là, jeune inconnu encore, au retour de son voyage en Égypte. Il était penché à la fenêtre et nous regardait passer, nous, aujourd’hui.

Alors, que voulez-vous, je l’ai suivi.

Maintenant, mon petit prochain. J’ai aussi un faible pour le petit prochain…

Retrouvez Catherine Vigourt :

Sur son site, « Une maison d’écriture » : catherine-vigourt.net

Sur Twitter : @vigourtcat

Lui écrire

Nouvelle chronique passionnante et découverte d’une femme inspirante !

« Je reste ouverte aux cadeaux de l’aléatoire », voilà qui me parle – pour déclencher de nouveaux parcours, de nouveaux agencements. Sensorialité subtile pour sentir l’hétérogénéité du monde et de la matière.

La création comme horizon pour explorer et capturer le presque rien, le contingent.

Transformer la matière implique quelques démarches obliques – l’exigence d’une forme. « Le petit prochain » pour continuer cette alchimie mystérieuse…

Merci à vous !

Merci de ce chaleureux retour, et, oui, il y a quelque chose sans cesse à glaner dans les adresses du hasard. Je vous souhaite de merveilleuses cueillettes dans ce qui s’offre !

Belle rencontre ! Cette étonnante énergie entre la vie de papier et celle des émotions du dehors qui habitent l’écrivaine. Elle semble être de ces personnes qui lorsqu’elles croisent notre chemin, on se sent davantage porté par l’existence et un souffle, disons « divin » et revivifiant. Merci pour cet échange à plusieurs dimensions, entre Martine, cette belle personne et nous lecteurs !

Merci, je suis heureuse que vous ayez reçu un petit peu d’énergie dans ce temps difficile qui en demande à tous, et quel plaisir pour moi d’être accompagnée par une écrivaine généreuse et grande pourvoyeuse de force, Martine Roffinella.

L’éclectisme dans l’écriture pourquoi s’en priver ? !

Je ne connais pas encore vos livres mais je vais en lire un dès que possible.

Et merci à Martine pour cette chronique bien sympathique dans la morosité ambiante.

Quant à la marche en forêt de Fontainebleau, un lieu que je connais bien, elle ne peut que vivifier l’inspiration, par la sérénité qu’elle procure . Les gens ne redécouvrent -ils pas ses bienfaits avec la vogue japonaise des bains de forêt ….

Merci de votre belle attention, et de votre défense de l’éclectisme, dans lequel des esprits tristes voient parfois une sorte d’amateurisme (ceci dit, dans « amateur », il y a aimer…). En ce temps dur de confinement, la forêt de Fontainebleau est fermée, je passe « mes » arbres en revue dans mon cœur en attendant des jours meilleurs de « baignade verte ». Peut-être prendra-t-on les mêmes chemins quand les paradis seront rouverts ?

vous dites : La liberté, si je l’ai dans la langue et dans mon regard, je ne l’ai pas dans le choix de mes sujets. C’est vrai à chaque livre : une situation s’impose, des personnages se lèvent, la première phrase me dit « vas‑y »

Je comprends tellement cette phrase. Et puis aussi comme vous, j’aime me laisser traverser par le monde et retranscrire ce que je ressens mais aussi lire ce que ressentent les autres comme vous par ex.

je viens de finir un jeune garçon qui m’a plantée là, les entrailles familiales, le frère… la lucidité dans cette histoire, je ne peux pas encore en parler…

J’avais aimé aussi Côté Nord puis je vous ai perdu de vue. Je suis heureuse de vous retrouver, lequel me conseillez-vous maintenant ? merci

Alors, ça, quel cadeau pour moi, de vous retrouver ! Je vous suis sur Twitter et souvent me sens proche de vos envois. Un autre livre de moi à vous conseiller, ça me gêne un peu, peut-être le dernier, Le retour de Gustav Flötberg ? Une lectrice m’a fait hier, en le terminant, un retour qui m’a touchée : votre bouquin, il m’a ouvert les murs, ce qui en temps confiné, est un luxe dont je suis fier. Merci à vous.