Avec Han Kang, dont j’ai déjà pu apprécier son chef-d’œuvre La Végétarienne[1], on ne peut pas commencer une note de lecture par : C’est l’histoire de. Car avec cette écrivaine, qui mérite tant son prix Nobel de littérature, c’est un assemblage libre de moments simultanément terrestres et interstellaires, de fragments de vie, météorites ou poussières, que nous sommes invité/e/s à accueillir sans protection jusqu’à une révélation qui nous laisse à la fois désarmé/e/s et plus éveillé/e/s sur la nature humaine – la nôtre, donc, au cœur de nœuds sociaux, psychologiques et familiaux en apparence inextricables. Des nœuds d’émotion, aussi, bien serrés ceux-là, à moins qu’il ne s’agisse de disjoncteurs qui sautent un à un au fur et à mesure que nous progressons dans le récit. Han Kang me parle tout spécialement car nous avons en commun, en écriture, de chercher inlassablement à faire se rejoindre le fond et la forme, pour que le sens atteigne son incandescence/d’essence, et que la lecture permette plusieurs incarnations gigognes – idéalement toutes : tous les personnages, toutes les vies, tous les lieux, toutes les pensées : habiter tout cela à chaque page. Et dans Pars, le vent se lève, Han Kang y parvient à la perfection – n’hésitant pas à entremêler jusqu’à la fusion plusieurs approches stylistiques, ce qui donne au roman une force nucléaire, dont la déflagration nous laisse ébloui/e/s. Il est question d’une amitié, mais bien plus que cela – comme une sororité passionnelle, en lisière du trouble –, entre femmes artistes qui se sont connues toutes jeunes, issues de milieux différents.

Petites, Lee Jeong-hee et l’héroïne disparue, Seo In-ju, habitaient à deux cents mètres l’une de l’autre, dans le quartier de Suyu-ri (Séoul). Le père d’In-ju était médecin – mort avant même qu’elle vienne au monde dans un accident de la route ; sa mère, dépressive et alcoolique, s’est suicidée. L’enfant n’avait que 11 ans : elle a été élevée par l’oncle maternel, lui-même atteint d’une maladie rare et mort à l’âge de 37 ans quand elle en avait 19. C’est un personnage équivoque, une référence comme un danger qui se répand dans le livre telle une buée fantomatique englobant les deux jeunes filles – source de liens et de tensions, de création comme de destruction.

Jeong-hee, elle, a été élevée en tant que fille au service de ses deux frères et de sa mère, qui tient une gargote où elle s’épuise – « une femme qui ne savait que subir la vie avec une infinie patience […] inconditionnellement soumise à mon père et remplie de vénération pour ses fils, qu’elle trouvait intelligents et beaux ». C’est Jeong-hee qui raconte, dans une forme d’horizontalité du récit qui suscite mon admiration, la perte d’In-ju, artiste-peintre brutalement morte dans un accident de voiture (elle aussi) – enfin, est-ce un accident ou un suicide ? Et est-ce vraiment elle qui a « tourné son volant vers le ravin, sur la route enneigée » ? La thèse de la disparition volontaire est soutenue par un certain Kang Seok-won, apparemment le dernier homme dans la vie d’In-ju, lequel s’est approprié toute son œuvre et s’apprête à publier une biographie de l’artiste. Mais Jeong-hee ne croit pas que son amie de toujours se soit donné la mort. « “In-ju” et “morte” : ces mots-là ne vont pas ensemble. Si l’une de nous deux devait mourir, c’était moi, avant elle. »

Plus nous avançons dans le récit, et plus nos pistes de réflexion s’effacent une à une, au gré de l’instrospection active que mène Jeong-hee. Ne refuse-t-elle pas de croire au suicide de son amie pour se dédouaner de sa propre culpabilité ? La douleur de la perte ne crée-t-elle pas un mur de béton empêchant l’acceptation de la réalité – In-ju mettant fin à ses jours ?

Je ne t’ai pas comprise,

Et tu ne m’as pas comprise non plus.

Mais t’es-tu jamais aperçue que tu ne m’avais pas comprise,

Pas plus que je ne t’avais comprise ?

C’est au fond à cette interrogation – bien plus insondable qu’il n’y paraît – que le livre cherche à répondre, en une quête qui éboule un à un nos partis pris, et à peine formons-nous une hypothèse que des éléments jaillissent à nos yeux, nous ramenant au mystère (ou au mensonge ; à l’abstention pudique) de ce que ces deux jeunes femmes ont incarné l’une vis-à-vis de l’autre.

Jeong-hee se lance alors dans une quête violente et éperdue, fracassante, même, pour une vérité qu’elle est la seule à défendre – même nous, lecteurs/trices, finissons par douter du fondement de son obstination, et bien sûr nous avons tort. Insconsciemment nous nous rangeons du côté du plausible ; or c’est au bord de la falaise qu’il faut se risquer, et seule Jeong-hee a suffisamment de cran pour s’y coller au péril de sa vie.

« Je n’arrive pas à croire que Seo In-ju ait tant aimé une fille comme toi… La femme que moi, je n’ai possédée qu’une seule fois… Toi, elle t’a aimée toute sa vie », lance Kang Seok-won, son pseudo-biographe, qui justement a voulu « posséder » In-ju « même morte ». Et c’est bien là que s’effectue toute la traversée du livre Pars, le vent se lève, par et pour ce constat, qui est l’occasion unique d’explorer, si ce n’est de comprendre, l’inquiétude infinie qui fonde, ou pas, notre raison d’être. « Je veux vivre », répète Jeong-hee, alors qu’elle « coule plus profond » et qu’il s’agira d’atteindre une pierre bleue – à moins qu’au contraire, il faille s’en éloigner pour ressentir à nouveau la douleur et son sang chaud qui nous irrigue ?… Lisez Han Kang, et ce sera l’occasion d’y revenir, une fois le vent tombé.

Martine Roffinella

Écrivaine-photographe

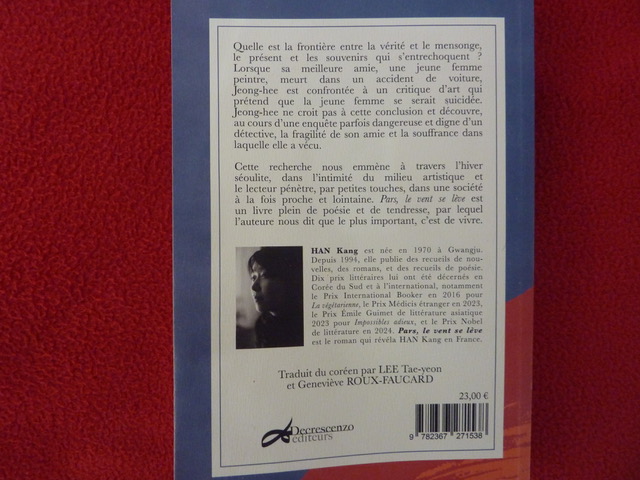

Pars, le vent se lève, de Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, est publié chez Decrescenzo Éditeurs, dans la coll. « Matin Clair » ; traduit du coréen par Lee Tae-yeon et Geneviève Roux-Faucard.

[1] Lien vers ma chronique : https://martineroffinella.fr/han-kang-genie-des-miroirs/