Évoquant l’un des aspects les plus rebattus de la pensée nietzschéenne, selon lequel ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, Salman Rushdie s’interroge : « Est-ce vrai ? Réellement ? » Et s’il est une personne en droit de se poser cette question loin d’être anodine, c’est bien l’écrivain qui, après avoir survécu pendant plus de trente ans à sa condamnation à mort par l’ayatollah Ruhollah Khomeyni[1] suite à la parution de son livre Les Versets sataniques, est sauvagement attaqué au couteau le 12 août 2022 par « le A. ». Rushdie refuse de nommer autrement son « aspirant assassin » que par « le A. » comme âne, car s’il a été poignardé partout à une quinzaine de reprises – au cou, à l’œil, à la main, au foie, à la poitrine, aux entrailles… –, c’est, et de façon effarante, sans motif réellement explicable ou étayé, car les Versets sataniques ne sont pas en cause.

Pourtant, Rushdie, quand il voit « cette silhouette meurtrière » fondre sur lui, est persuadé que c’est la concrétisation de la fatwa lancée contre lui plus de trois décennies auparavant. « C’est donc toi. Te voilà », pense-t-il au moment où l’homme le frappe. « Pourquoi maintenant, après toutes ces années ? » Mais en réalité, ce « A. » « absurdement jeune » ignore, du haut de ses vingt-quatre ans, à peu près tout de celui sur qui il va s’acharner : il a, de son propre aveu, « à peine lu deux pages » des écrits de Salman Rushdie, se contentant de visionner quelques vidéos sur YouTube où il l’a trouvé « hypocrite ». C’était à ses yeux « parfaitement suffisant » pour le frapper à mort, et de la façon la plus sauvage qui fût. Est-il une espèce d’incarnation du Lafcadio que Gide met en scène dans Les Caves du Vatican et qui tue sans motif un inconnu en le jetant hors d’un train en marche ? s’interroge Rushdie. Le « A. » aurait pu utiliser une arme à feu et même tirer à distance, mais il a choisi « une forme de proximité ». Car le couteau est « une arme de combat rapproché et les crimes qu’il commet créent une rencontre intime ». Et c’est bien ce qui interroge le plus – autant l’homme qui ne dispose à ce moment-là que d’une « toute petite chance de survie » que l’écrivain qui déroule ensuite l’avant et l’après de cet attentat en même temps que nous partageons son questionnement.

Au-delà de la lutte pour « Vivre. Vivre. » et des insupportables souffrances physiques qu’elle implique, entre ce qui peut être sauvé, réparé ou pas du corps charcuté d’un homme de soixante-quinze ans, Le Couteau place au centre du débat le fondement même de l’existence humaine. Ce qui la compose, la motive et la sous-tend – ses zones de vulnérabilité non visibles, qui peuvent être assassinées alors que les organes, eux, se restaurent.

« Qui suis-je ? » se demande Rushdie – et en l’occurrence, la question de savoir si, entre le 11 et le 12 août 2022, soit avant et après l’attentat, l’écrivain est devenu « une autre personne » est cruciale, car une fois le corps à peu près redevenu fonctionnel, quid de la veine artistique ? A-t-elle été tranchée au couteau, elle aussi ? Salman (le moi privé) saura-t-il inventer un nouveau lien avec Rushdie (la personnalité publique) ? Plus nous avançons dans notre lecture, et plus l’incroyable destinée de l’écrivain nous concerne, nous importe au plus haut point, avec cette impression/conviction que de ses analyses, de ses regards lucides et de ses déductions dépendra aussi notre liberté de penser – et surtout d’aimer. Car Le Couteau est avant tout un livre sur l’amour. Sur une histoire d’amour qui a pris naissance en 2017 avec la romancière, poète et photographe Rachel Eliza Griffiths, et à qui on annonce le 12 août 2022 : « Il ne va pas s’en sortir. »

Ils s’étaient dit l’un à l’autre : « Tu es mon être. » Et puis une lame s’est interposée en même temps que son détenteur. Eliza fait preuve d’une capacité de don inouïe, d’une constance et d’une force indescriptibles qui m’ont, à titre personnel, totalement bouleversée. De même que m’a très profondément touchée le moment où le couple retourne sur le lieu où l’écrivain a été poignardé, alors qu’il s’était rendu seul, sans Eliza, à Chautauqua (nord de l’État de New York) pour y donner une conférence sur, ironie du sort, « l’importance de préserver la sécurité des écrivains ». À la fois pour se trouver – l’attaque a-t-elle fait de lui sa « créature » ? – et pour faire revivre à son épouse ce moment où le « A. » a voulu trancher sa vie mais aussi celle de leur couple, Rushdie montre tout à Eliza. « Il est arrivé en courant, il a monté ces marches ici. Et puis l’attaque. Et quand je suis tombé, c’était à peu près là. Ici exactement. » Nous sommes suspendu/e/s au souffle d’Eliza, à la voix de Salman. Quel couple peut-il survivre à la violence d’un tel désir de destruction ? Comme pour la création littéraire, Rushdie va plus loin que le questionnement et recompose inlassablement la partition de la vie dans tous ses états. Lisez Le Couteau, et à propos d’amour, à propos de liberté (ce qui est au fond, ou qui devrait l’être, la même chose) vous allez vivre une transfiguration.

Martine Roffinella

Écrivaine-photographe.

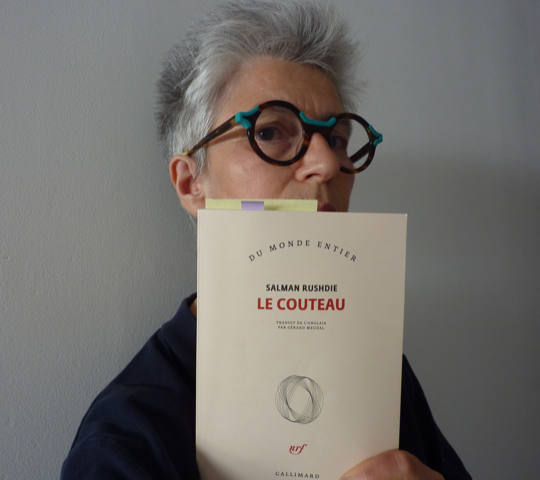

Le Couteau – Réflexions suite à une tentative d’assassinat –, de Salman Rushdie, est traduit de l’anglais par Gérard Meudal et publié aux éditions Gallimard, collection « Du monde entier ».

[1] Il existe plusieurs orthographes de ce nom. C’est apparemment celle du Larousse qui a été retenue ici : https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ruhollah_Khomeyni/127427