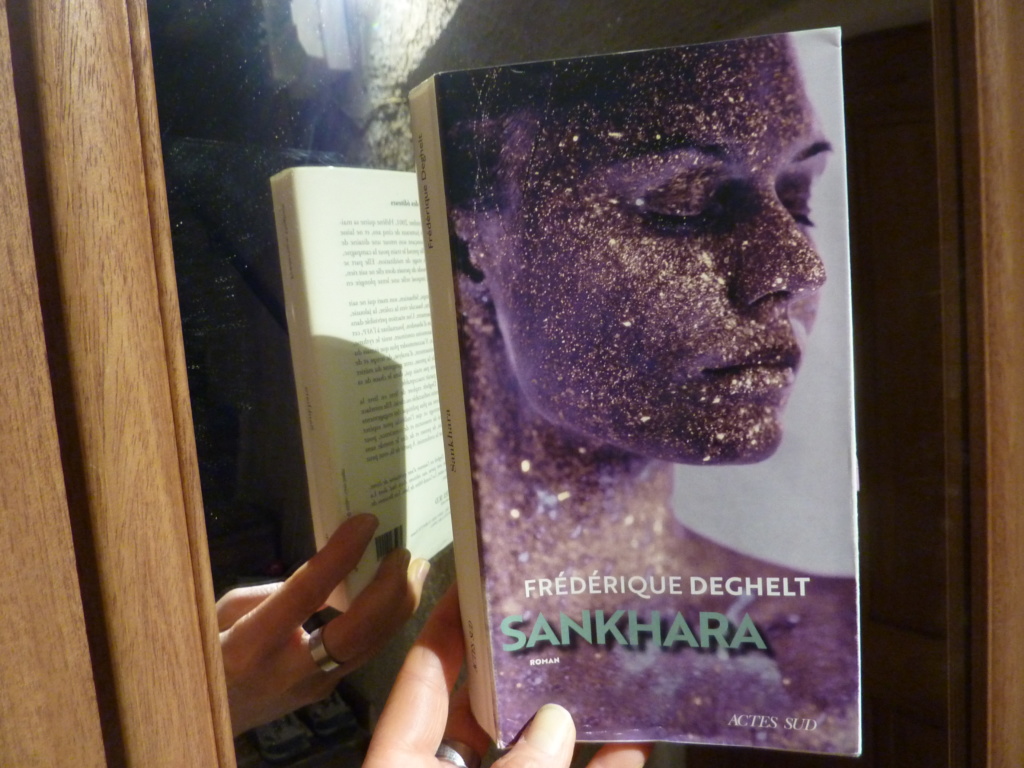

« Faire des livres ne s’improvise pas. Les jeux troubles de ce territoire obligent à tracer à même la peau, au revers des neurones, en suivant les veines, jusqu’à l’os », explique Frédérique Deghelt dans l’interview qu’elle nous a accordée à propos de son roman Sankhara.

« C’est la première fois qu’elle part sur un coup de tête. Comme si elle quittait tout. »

Telles sont les premières phrases de Sankhara, un roman où l’on entre avec curiosité et dont on ressort à la fois réjoui·e et désireu·se·x d’en savoir plus sur ce que l’héroïne a vécu, cette Hélène qui nous concerne comme si nous étions de sa famille – voire une partie d’elle quand le récit passe au « je ».

Car telle est la subtilité malicieuse de ce livre, qui offre deux points de vue narratifs féminins – deux manières de se glisser dans l’histoire, selon qu’Hélène narre ou que le « je » s’empare de la situation.

« Comment se fait-il que tu aies tellement changé ? » demande Hélène à Sébastien, son mari, « l’homme dont elle était amoureuse » et père des jumeaux de cinq ans – une fille, Mona, un garçon, Léo – qu’ils ont eus ensemble.

Au fil des années, ils se sont installés dans « l’ambiance toxique de leur disharmonie », et après une « terrible dispute » où il l’a insultée et « marché vers elle la main levée », Hélène part pour dix jours dans un « improbable bled » pour y « expérimenter une méditation vipassana » – « la première fois qu’elle a entendu ce nom, elle a compris : Vis pas ça, na ! ».

Le site Internet explique qu’il s’agit d’une technique « vieille de 2500 ans », sorte de « remède universel à des maux universels ».

Pendant le séjour, les règles sont : « ne pas lire, ne pas écrire, ne pas parler, ne pas faire de sport ou toute autre activité », afin de se consacrer totalement à la méditation.

Quel n’est pas l’étonnement d’Hélène (« Je vais m’évanouir », pense-t-elle, « Qu’est-ce que je fous là ? ») quand il lui est expliqué que trois des dix jours de la période prévue seront consacrés à « être attentifs à toute sensation qui pourrait se manifester autour des narines et tout autour du nez », et ce dix heures au quotidien.

« Est-ce qu’on peut résoudre des problèmes de couple en s’écoutant respirer ? »

Et une petite voix intérieure lui répond : « Mais qu’est-ce que tu croyais ? Qu’il serait facile d’être dans le rien ? »

Le récit est si bien mené, journée après journée, présentant en alternance Hélène, le « Je » qui s’exprime à sa suite, et le vécu de Sébastien en l’absence inattendue de sa femme, que la/le lect·rice·eur est à son tour confronté·e à des questionnements identiques et suit donc avec grand intérêt la façon dont l’espoir de résolution – ou pas – progresse.

Comment le couple en est-il arrivé là ?

Sébastien en veut terriblement à Hélène de « l’avoir abandonné avec les enfants », le jour de la rentrée scolaire en plus – « comme si elle s’extrayait du couple qu’elle avait mis en vrac ».

Il ignore où elle se trouve, il l’imagine même avec un amant, « gamberge tellement qu’[il] en devien[t] fou », alors que quelqu’un poste chaque jour de Paris une lettre de leur mère aux enfants.

Est-elle une « mante religieuse » dont au bout du compte il ne sait pas grand-chose ?

Car pour couronner le tout, il découvre des récits où Hélène décrit précisément des relations sexuelles avec tous les amis masculins du couple. « Était-ce bien son Hélène, cette femme qui vivait des aventures avec tous leurs copains ? » – cette créature à la « sexualité débridée » qui n’est en rien « le reflet de sa sensuelle épouse » ?

Méconnaît-il à ce point sa propre femme ?

Se pose aussi bien sûr, précisément, la question de l’identité légitime de ladite épouse : elle ne fait « rien de rémunérateur », alors que lui, Sébastien, assume les rentrées d’argent grâce à son poste de journaliste à l’AFP.

A-t-elle le droit, puisqu’elle est femme au foyer, de tout quitter ainsi, mari comme enfants ?

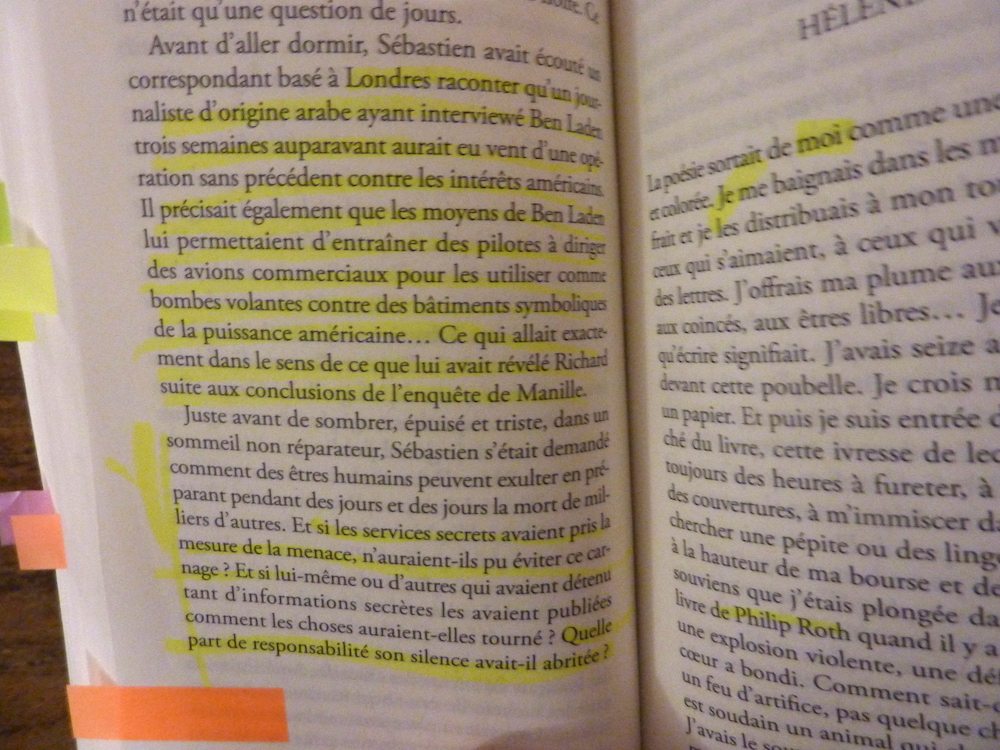

Le roman de Frédérique Deghelt met donc à plat les pensées des unes et de l’autre : Hélène et son « Je » qui progressent ensemble au gré des jours de méditation, et Sébastien qui est confronté à la violence d’un monde en train de basculer : nous sommes à la veille puis pendant les attentats du 11-Septembre 2001.

Lui les vit en direct ; elle(s) ne se doute(nt) de rien, coupée(s) de toute agitation, de tout téléphone et de toute source d’information pendant dix jours.

Cela pourrait constituer un décalage assez monstrueux entre les protagonistes – mais pourtant, un pont se crée peu à peu entre leurs pensées, et l’on ne se déconnecte pas du silence habité d’Hélène quand il faut retrouver les affres bruyantes de Sébastien.

Elle « réfléchit par bribes, détache ses cheminements intérieurs. Quelque chose se fragmente » – « C’est fou d’être emplie de tant de paroles depuis qu’elle fait silence ! Quel boucan de s’entendre penser ! »

Il se demande, le 11 septembre 2001, juste après les attentats, « si lui-même ou d’autres qui avaient détenu tant d’informations secrètes les avaient publiées comment les choses auraient-elles tourné ? » et : « Quelle part de responsabilité son silence avait-il abritée ? »

Au sujet de ces « informations secrètes », le livre de Frédérique Deghelt m’en a appris de consternantes – car à partir des attentats, « allait commencer l’ère du journalisme empêché, le temps où la couverture médiatique serait patriotique avant d’être déontologique » –, comme par exemple que « tous les membres de la famille de Ben Laden présents sur le territoire américain avaient pu rentrer en Arabie saoudite dans les trois jours suivant l’attentat, et ce malgré le maintien au sol des avions ».

Pourquoi ?

Je ne veux pas tout vous dévoiler ici mais sachez que ce que j’ai perçu de cette situation inouïe m’a laissée sans voix.

Sankhara est – vous l’aurez compris – un roman qui contient en lui-même de multiples possibilités de lectures, sans oublier de très beaux moments d’écriture ponctués de spiritualité poétique.

EXTRAIT (p 125, 126) :

« Hélène n’a plus envie de fuir. Elle adore vivre avec toutes ces femmes dans ce qu’elles ont de plus sensuel et de plus abandonné. Ici pas de représentation, pas de préparatifs, pas de maquillage. Hélène les trouve belles, émouvantes, courageuses, tenaces, fragiles, dignes, secrètes. Elles dégagent une douceur sous laquelle perce leur énergie. Elles émergent de cette enveloppe qu’elles laissent s’évanouir au fil des jours de méditation. Elles sont comme une sorte d’espoir puissant d’un devenir épanoui. »

La parole à Frédérique Deghelt

Il n’y a rien de plus perturbant que ces livres qui s’invitent quand on a décidé de s’éloigner des histoires à raconter.

Et j’ai comme l’impression que ça devient récurrent dans ma vie d’écrivain. Luis, le héros de mon précédent roman, Libertango (Actes Sud, 2016), est arrivé alors même que j’avais décidé d’avoir de vraies vacances, arrêtant de passer mes mois d’été à finir un livre, continuer un livre ou commencer un livre.

Sans aucun égard, ce personnage a traversé les portes verrouillées du sous-marin en partance pour le repos en s’annonçant ainsi : « Je suis Luis, d’origine espagnole, j’ai 80 ans, je suis handicapé et grand chef d’orchestre. Le livre s’appellera Libertango à cause de ma rencontre avec Astor Piazzolla… »

Un moment où je n’avais ni crayon ni cahier, et encore moins d’ordinateur…

Alors ne nous étonnons pas si le personnage d’Hélène a décidé de profiter d’une expérience personnelle que je faisais pour découvrir une technique de méditation, se pointant au milieu de l’autoroute de pensées qui me traversaient, à un moment où naturellement je n’avais ni le droit d’écrire, ni celui d’enregistrer ; un moment où je n’avais ni crayon ni cahier, et encore moins d’ordinateur.

J’étais partie vivre un truc et voilà qu’un personnage décidait de faire le stage à ma place ou du moins, de me raconter le sien tandis que je vivais le mien.

Fort heureusement, son mari a eu la décence d’attendre mon retour sur la terre ferme du quotidien pour faire son apparition !

Anyway, comme diraient nos voisins anglais, quand un personnage arrive en force, il faut l’écouter. Ce que j’ai fait avec Hélène, d’une oreille distraite je l’avoue, avant de me consacrer vraiment à elle à mon retour.

Dès que j’ai abandonné le silence, j’ai pris des notes sur ce qu’elle m’avait soufflé, puis j’ai avancé comme pour les autres livres, en tenant le fil d’une pelote dont je ne connaissais ni la longueur ni la couleur un peu plus loin que celle du bout que j’avais en main.

À quoi ça sert d’écrire ?

À peine a-t-on le temps de se poser la question qu’on a déjà l’arme à la main qui exsude de l’encre, jette au fond de l’océan des chagrins universels ; et le bout de cette plume si élégamment apparue fourrage soudain dans les cloaques du diable.

Et nous voici défrichant les champs lexicaux du bonheur et de la détresse, pour tenter de vivre un peu mieux en débusquant l’ignorance, en s’arc-boutant sur la lucidité, en s’émancipant de l’hypocrisie aveugle, en cultivant l’art d’être fou pour mourir sage.

Ceux qui croient s’en sortir en nommant l’écriture passe-temps, en s’amusant avec des personnages, en lorgnant d’un œil gourmand l’apparence artistique de « l’être écrivain » sont en plein égarement, en totale gourance.

Ceux qui pensent qu’ils sont arrivés là par hasard, que ça n’aura pas de conséquence sur leur vie, sont comme ces touristes qui, se croyant à Disneyland quand ils visitent l’Afrique, enfourchent un buffle pour se faire prendre en photo.

Entrer en écriture revient à attraper la queue d’un léopard et à s’y accrocher fermement en essayant de rester en vie.

Et ça ressemble furieusement à ce que l’on essaye de faire en méditant.

Vous ne me croyez pas ? Vous pensez qu’on est en territoire distrayant ? Parce que lire nous ravit et nous entraîne sur des chemins magiques.

Oui, c’est vrai pour l’apparence de la promenade qu’on fait dans un livre. Car si lecture et écriture sont les deux faces d’une même pièce, si cette course entre les lignes est l’onde bienveillante d’une nage dans un lagon, c’est qu’on baigne dans la fluidité d’un labeur immense pour rejoindre l’intime de chaque lecteur.

Mais sur l’autre versant, pour atteindre ce Graal, on ne peut rien refuser, on pénètre dans les zones sombres de l’humain pour en extraire quelques pépites et on a peu d’air pour respirer, voire on étouffe en toute acceptation.

Qu’est-ce que ça fait d’écrire ?

C’est comment à l’intérieur ?

Cette question véritable que seuls les lycéens osent, comme si l’inconscient des adultes lecteurs les protégeait d’un aussi grand péril, exige réponse sans langue de bois.

C’est comme l’amour, parfois c’est mieux que l’amour, ça dépend avec qui !

En répondant de façon sibylline, on éclipse, on esquive avec panache la réalité de ce que le grand amour exige de soi, d’abandon, d’exil et d’insolence.

Être libre se paye, faire des livres ne s’improvise pas.

Les jeux troubles de ce territoire obligent à tracer à même la peau, au revers des neurones, en suivant les veines, jusqu’à l’os…

Et pour tout avouer, à traquer la vérité qui n’existe qu’au travers de la lecture des autres, on se perd, on touche exsangue au dégoût de vivre, on se jette dans le géant abîme d’un amour cosmique.

C’est puissant et dévorateur.

Mais si, comme le dit Paul Valéry, « la syntaxe est une faculté de l’âme », alors puisons dans cet instinct de funambule et n’y pensons plus.

Tout ça, je le savais déjà plus ou moins, mais avec ce livre-là, voilà que je me retrouvais au plus près de mon stage de méditation, au plus près des autres avec le sentiment de puiser en deux personnages l’immensité du monde et de son chaos. Deux personnages, dont aucun ne me semblait plus proche de moi, ou plus éloigné. Comme les deux faces d’une même pièce, vous disais-je.

Puis très vite m’est apparu un gouffre sans fond.

Ce livre-là n’allait pas être écrit pour débiter des lignes à lire par des lecteurs, mais pour les enchaîner au texte muet qui serait entre les lignes, entre les mots, entre les pages.

Comment fait-on pour écrire « entre » ?

Et que dit un texte quand ce qu’il dit vraiment, c’est d’aller voir ailleurs ?

Quel sillage doit laisser un tel livre pour qu’on y revienne ou qu’on le quitte sans jamais identifier qu’il nous a marqués en s’infiltrant dans une vérité dont l’auteur ne sait absolument rien mais dont chacun de nous est porteur et responsable ?

Le vertige de cette révélation a tout d’abord entamé mon enthousiasme puis lui a redonné de la vigueur.

Alors j’ai pris mon élan, mesuré d’un œil connaisseur la béance du trou qui s’ouvrait devant moi et je me suis élancée, certaine d’atteindre l’autre côté, condition sine qua non pour réussir.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait », disait si justement Mark Twain.

Mais cette fois, une part de moi devait obscurément savoir que ce n’était pas possible ou alors pas d’une seule enjambée…

Et je suis tombée dans le gouffre !

Et le moment que j’y ai passé dans le noir à me demander comment j’allais sortir de là m’a paru infini.

Passées la stupeur, la douleur de la chute, il a fallu gravir, toujours dans le noir, accrochée de façon incertaine à une sorte d’échelle de corde en laissant tomber ce qui n’était pas utile, encombrerait mon ascension et compromettrait ma sortie de cette crevasse.

Quelques semaines plus tard, avec un personnage à la première personne devenu un personnage à la troisième personne, 200.000 signes en moins, et un essorage systématique de toute ligne en dehors du squelette, le tapuscrit a commencé à ressembler à cet entrelacs entrevu dans les meilleurs moments, un tissage d’or et de lumière qu’enchevêtrait encore le doute de la plongée récente.

Naviguant sans conviction entre des questions fondamentales mais vouées à rester sans solution – le journalisme est-il soluble dans la méditation ? L’être et l’avoir sont-ils réconciliables ? Cesse-t-on d’échouer quand on renonce à réussir ? –, j’ai continué à peaufiner le texte de Sankhara qui, comme son nom l’indique, tient à la fois du nom pali signifiant conditionnements, et résonne à nos oreilles comme la mesure de pureté des métaux précieux. Or et diamant se coulant dans ces couches accumulées, facteurs mentaux et parfois menteurs qui déterminent nos réactions souvent abruptes et sans conscience.

D’abord on sait que quelque chose est là, puis on sait de quoi il s’agit, on le reconnaît et on sait quoi en faire…

En une fraction de seconde, avant de réaliser qu’il y a des sankhara en action, on est déjà en train de désirer une chose, de s’y attacher, de la planifier, de se l’approprier ou de la rejeter sans avoir identifié la moindre conscience sensorielle, perception…

Je me suis donc retrouvée en train de modifier ce texte avec toute la pleine conscience nécessaire pour le mener aux mots qui encadreraient le silence de son infusion dans le lecteur.

Une seule chose avait changé, je n’avais plus peur, le gouffre avait été recouvert d’un nuage que je traversais en courant, légère, multipliant les allers-retours pour me prouver que la chose était possible.

« Il faut s’aimer en écrivant, se haïr en se relisant et se tenir à l’œil en réécrivant. »

Quelque chose d’imperceptible s’était glissé entre l’écriture et la main, entre le livre et moi, entre ses promesses et son accomplissement.

C’était facile à dire ainsi, mais ça ressemblait à la phrase de Claude Roy qu’Hubert Nyssen* m’avait transmise en héritage : « Il faut s’aimer en écrivant, se haïr en se relisant et se tenir à l’œil en réécrivant. »

Et j’y avais rajouté : après s’être tant haï et tant tenu à l’œil, comment fait-on pour s’aimer à nouveau ?

Ce livre-là est venu pour la première fois répondre à cette question : on se laisse aimer.

Car les mots des lecteurs, leurs cœurs et leurs émotions viennent caresser les doigts engourdis par la peur de recommencer.

Quelque chose est là dans leur lecture et dans ce qu’ils en disent qui secoue non pas l’égo ou toute autre forme d’orgueil, ni aucune conscience d’avoir réussi quelque chose, mais plutôt le don qu’on n’est pas sûr d’avoir accompli, le cadeau qu’on a reçu et qu’on n’est jamais certain de transmettre dans son intégralité.

Oui quelque chose est là, subtil et parfumé, comme un souffle divin…

Avoir, pour le temps d’un livre, cessé d’être soi pour être chacun et jouir d’être dans cette profonde humanité.

*Hubert Nyssen, fondateur de la maison Actes Sud et mon premier éditeur dans cette maison durant six ans, en tant que directeur de la collection « Un endroit où aller », dans laquelle furent publiés mes premiers romans La vie d’une autre (2007), La grand-mère de Jade (2009), La nonne et le brigand (2011).

Sankhara, roman de Frédérique Deghelt, publié aux éditions Actes Sud, 21,80 euros.

Retrouvez Frédérique Deghelt :

Sur son site : https://www.frederiquedeghelt.com/

Sur Facebook : https://www.facebook.com/Fr%C3%A9d%C3%A9rique-Deghelt-212153195510973/

Sur Twitter : https://twitter.com/Freddeghelt

Sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fr%C3%A9d%C3%A9rique-deghelt-16aa1925/

Courriel : freddeghelt(arobase)me.com