Dans Comme en 14 ? qu’il est urgent de lire, Louise L. Lambrichs, ayant « anticipé » la « menace terroriste », révèle un effroyable déni de justice « mis en place par l’ONU ». De quoi être estomaqué·e, mais enfin éclairé·e – pour ensuite se réjouir de Quelques lettres d’elle.

C’est grâce à Philippe Bouret que j’ai découvert la formidable écrivaine qu’est Louise L. Lambrichs – certain·e·s d’entre vous se souviennent sûrement de son remarqué passage ici même, notamment pour l’ouvrage qui les réunit : Escapade, « Conversation 2015-2016 » (éd. La rumeur libre).

Intriguée par son engagement et son parcours, qui soulevèrent en moi enthousiasme et admiration, j’eus envie d’en savoir plus – à la fois sur son désir de « mettre [s]a plume au service d’autres voix que la [s]ienne » et sur sa musicalité littéraire : comment le tout pouvait se conjuguer dans la même femme construisant une œuvre puissante et tendant à l’universalité.

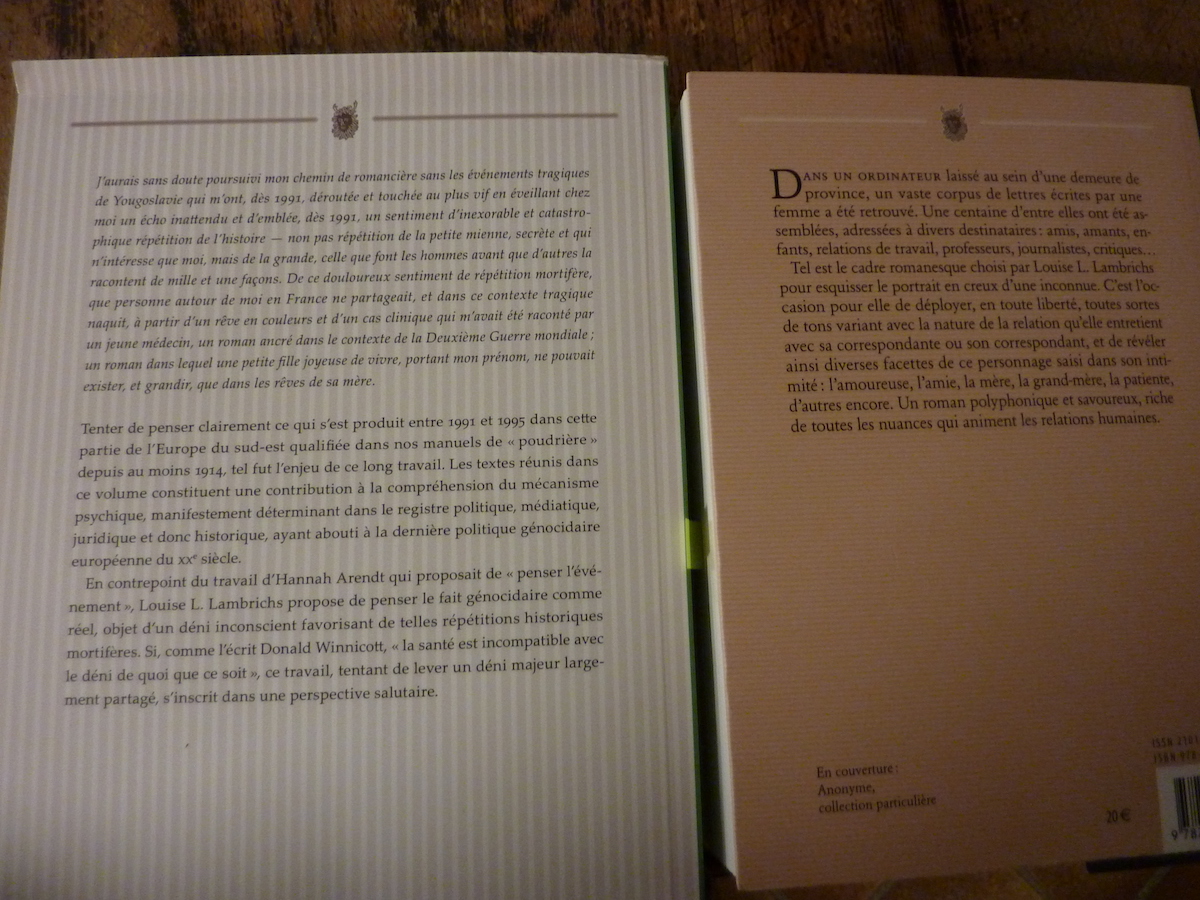

Grâce aux bons soins des éditions La rumeur libre, dont je tiens à souligner ici l’élégance et la générosité, j’ai ainsi pu découvrir deux ouvrages de Louise L. Lambrichs qui donnent une assez belle et impressionnante vue sur l’étendue de son talent – sa capacité à mettre son sens de l’humain au service d’une vérité et d’une aspiration à la justice qui ne tournent pas le dos à la poésie mais au contraire en font une alliée.

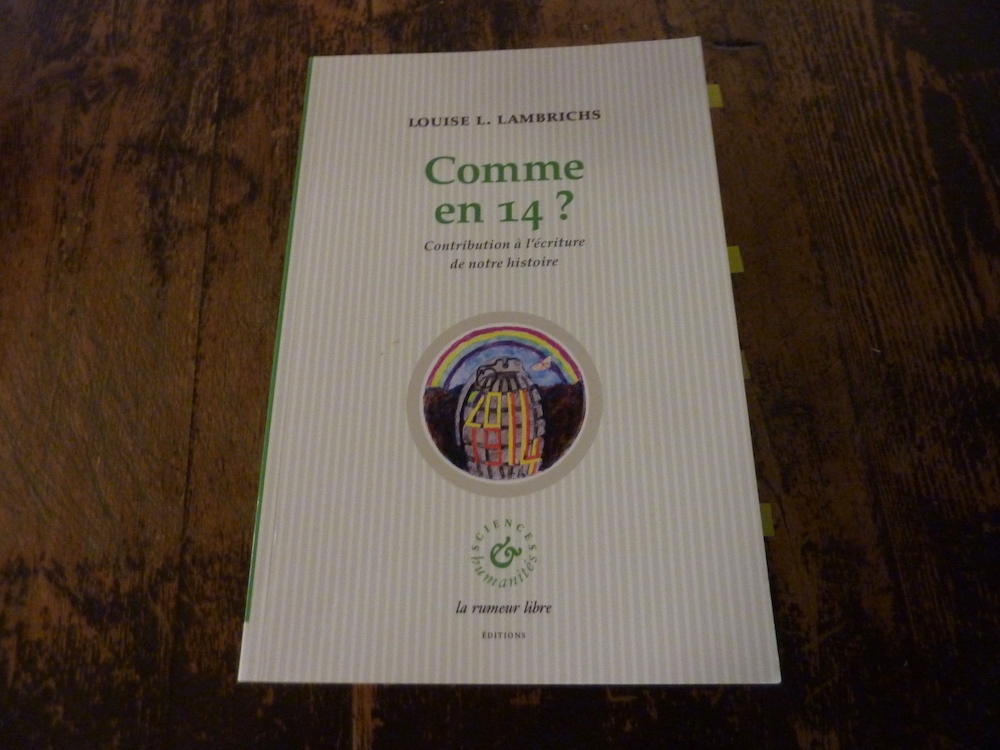

« Sans une épistémologie mettant en jeu le sujet singulier qui l’écrit, l’histoire n’est bien souvent qu’une suite reconstruite de faits obscurs, causés par des facteurs hétérogènes dont l’homme en tant qu’acteur et sujet singulier paraît absent, et comme tels dépourvus de sens », écrit l’autrice dans son avant-propos à Comme en 14 ? Contribution à l’écriture de notre histoire.

« Sans une épistémologie mettant en jeu le sujet singulier qui l’écrit, l’histoire n’est bien souvent qu’une suite reconstruite de faits obscurs, causés par des facteurs hétérogènes dont l’homme en tant qu’acteur et sujet singulier paraît absent, et comme tels dépourvus de sens », écrit l’autrice dans son avant-propos à Comme en 14 ? Contribution à l’écriture de notre histoire.

Et d’ajouter : « Tenter de penser clairement ce qui s’est produit entre 1991 et 1995 dans cette partie de l’Europe du sud-est qualifiée dans nos manuels de “poudrière” depuis au moins 1914, tel fut l’enjeu de ce long travail fondé sur l’intuition que les contradictions manifestes, perceptibles dans toutes sortes de discours ne s’articulant pas les uns aux autres, masquaient un point aveugle qu’il convenait de débusquer. »

Dans l’interview qui suit, Louise L. Lambrichs dit ne pas avoir « été surprise par les attentats contre Charlie ou par la tragédie du Bataclan ».

C’est l’une des raisons pour lesquelles il faut lire Comme en 14 ? – pour comprendre, et peut-être enfin tirer quelques enseignements concernant l’avenir de l’humanité ?…

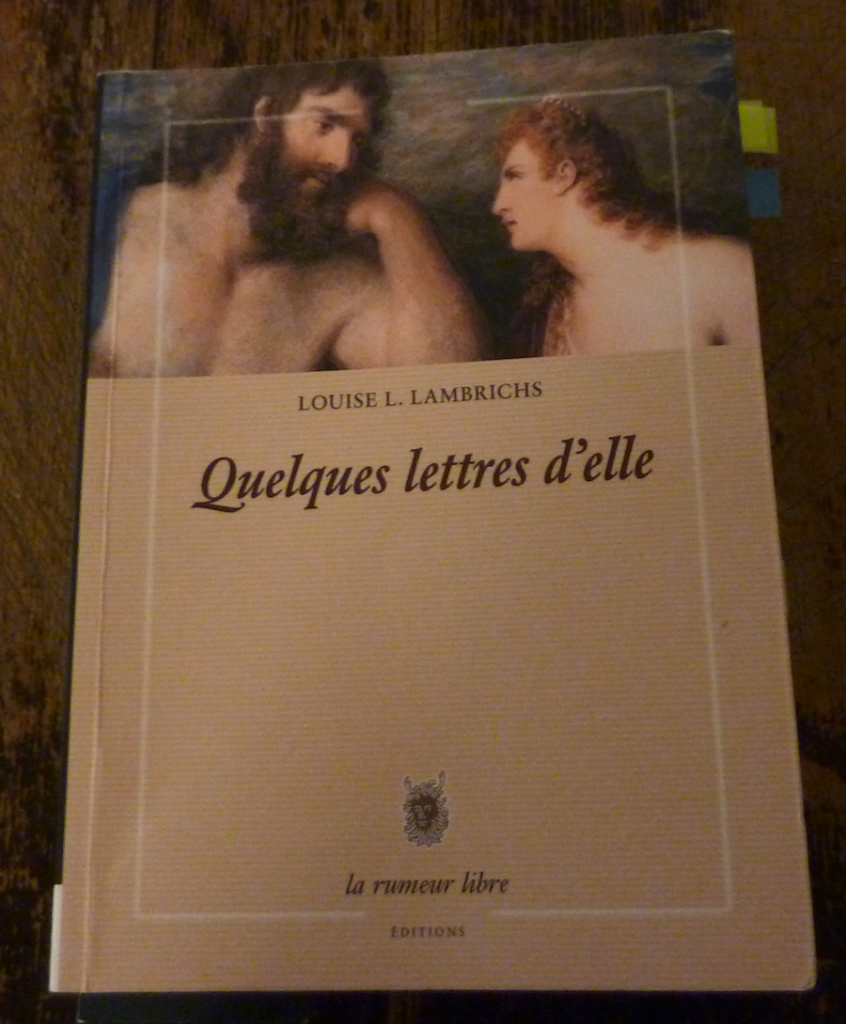

Une fois tout ce riche et stupéfiant travail découvert, l’on ira passer d’autres moments de vie à la lecture gustative de Quelques lettres d’elle – aux amis, aux amants, à l’entourage, aux éditeurs, aux journalistes…

Chacune de ces missives est un délice, qui tourne parfois au plaisir espiègle assumé, dont je vous recommande joyeusement d’user et d’abuser !

Jugez plutôt :

« Vous êtes survenu comme la forme inattendue qu’attendait mon désir, celui qu’éveille votre voix, votre présence, votre sourire, la forme de vos mains que je me suis retenue d’approcher l’autre soir, le seul souvenir de vous qui, désormais, fait partie de moi. »

En somme, il faut lire TOUT Louise L. Lambrichs, car c’est une pierre incomparable à l’édifice humain que cette écrivaine façonne, et dont elle vient à présent nous parler.

La parole à Louise L. Lambrichs

L’écriture de Comme en 14 ? Contribution à l’écriture de notre histoire, a été une aventure inimaginable.

Une aventure tissée de lectures multiples, de confrontations récurrentes à l’Histoire avec sa grande hache, d’exploration de différents discours contradictoires tenus sur la même question par divers experts, de démontage de propagandes imbues de leurs certitudes, de rencontres imprévisibles, de remises en question incessantes, de vérifications de terrain, de conflits avec des personnes persuadées de tout savoir et sourdes à toute autre hypothèse, bref, une aventure humaine aussi réelle qu’irracontable dans ses moindres détails.

Une aventure liée aussi à l’histoire qui me précède, ainsi qu’à mes amitiés depuis l’enfance et à mes amours.

Je n’en dirai donc pas tout, j’en suis bien incapable d’autant que c’est plus impossible encore que ce que j’ai fait qui a manifestement, pour certains, figure d’impossible.

De plus, j’estime que ma vie privée n’intéresse que moi et je n’en ai jamais fait matière à littérature.

Élevée à l’ombre de nos grands aînés – Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Proust, Zweig, Dostoïevski, Tchékhov, Tolstoï, Dickens, et j’en passe – je n’ai jamais considéré qu’être écrivain, c’était raconter sa vie.

Je me bornerai donc à dire quelque chose qui me paraît « nous » concerner, puisque ce travail parle de « notre histoire », celle que ne racontent pas encore les historiens du temps présent.

Des historiens dont certains m’ont dit que pour un historien, ce qu’écrit un écrivain, c’est peanuts.

Point de vue d’autant plus discutable que ceux qui sont partis en cacahuète jusqu’à présent, sur ce terrain précis, ce n’est pas moi.

Mais il est vrai aussi que j’ai eu un mentor exceptionnel.

Bien entendu, un écrivain ne peut prétendre – au départ au moins – qu’à la subjectivité au sens où il ne peut pas imaginer une seconde, à moins d’être fou à lier, qu’il est spontanément objectif.

Pour le dire autrement, il ne peut pas prétendre, cent ans après l’ouverture du champ freudien, faire abstraction de la dimension inconsciente du sujet parlant.

C’est en quoi, sans doute, il dérange quand il se prononce, comme j’ai pu finalement le faire, dans des domaines relevant d’un certain nombre d’expertises académiques où la forclusion du sujet, comme dit Lacan, est la règle imposée, admise, intégrée comme un « devoir méthodique ».

Si je me suis aventurée – au départ avec Mirko D. Grmek, qui m’a énormément appris – dans ce champ littéraire particulier qu’est l’histoire (histoire de la pensée médicale, histoire événementielle avec Les Révoltés de Villefranche, enfin histoire européenne à la faveur de la guerre en ex-Yougoslavie), c’est qu’après des années d’expériences et d’échanges, j’ai brutalement pris conscience que bien des experts occidentaux refoulaient une question qui, sur le terrain de l’ex-Yougoslavie, me paraissait majeure pour expliquer la répétition génocidaire à laquelle nous assistions (et que beaucoup d’auteurs avaient en partie repérée avant moi), à savoir la collaboration de la Serbie de Nedic avec l’Allemagne nazie.

Théoriquement, cette question était relativement connue des historiens spécialisés.

Mais pourquoi, dans un pays comme le nôtre, démocratique, et disposant de la loi Gayssot, cette collaboration avec l’Allemagne nazie était manifestement considérée comme un détail par l’immense majorité des experts depuis 1991, ainsi que par les responsables politiques de tous bords qui prenaient des décisions sur ce terrain, cela ne peut s’expliquer que par les préjugés, l’ignorance, voire ce que j’ai nommé non pas « l’impensable », mais l’impensé.

C’est une aventure à la fois troublante et bouleversante de se trouver subitement à une place singulière, où l’on est devenu conscient d’une question humaine majeure, doublée d’un déni qui empêche de prendre la parole face à des gens qui, en effet, non seulement ne sont pas conscients de cette question mais refusent d’en entendre parler (ce qui témoigne tout de même qu’ils se sentent intimement concernés).

J’ai beaucoup tenté d’en parler avec des journalistes, mais tous, jusqu’ici, m’ont opposé une fin de non-recevoir.

Je suis donc allée parler à d’autres, et en particulier Zoran Šangut, défenseur de Vukovar et juriste.

L’aventure s’est donc poursuivie, et vu les obstacles rencontrés – obstacles inimaginables en démocratie, mais une démocratie qui finissait, de ce point de vue, par ressembler à un régime totalitaire déguisé – je me suis dit (car « je » parle souvent à « moi ») que la meilleure façon de tenter de faire entendre ce que j’avais à dire était de m’adresser à un psychanalyste qui, lui au moins, devait savoir ce qu’était un déni.

Ce psychanalyste, j’ai mis dix ans à le trouver.

J’en ai interpellé plusieurs – mais sans doute étaient-ils trop occupés par leur propre travail clinique pour s’intéresser de près à ce que je tentais de leur faire entendre.

Finalement, grâce à l’entremise de ma sœur Nathalie Georges, psychanalyste à l’ECF, j’ai rencontré Philippe Bouret à la Foire du Livre de Brive, en 2013, après la publication du Rêve de Sonja [roman, éd. La rumeur libre ; 2013].

Quand j’ai commencé à lui parler, il a entendu quelque chose d’inattendu pour lui.

Et ça l’a intéressé. Cela provenait, m’a-t-il dit, de mon énonciation.

Il faut dire que ce travail m’habitait et m’habite toujours comme aucun travail littéraire jusqu’ici ne m’a habitée.

Je veux dire qu’un roman, une fois publié, fait sa vie. On s’en détache.

Ce travail-ci, en revanche, je ne parvenais pas à m’en détacher tant que je n’arrivais pas à dissocier l’énonciation de l’énoncé et donc, à le faire passer, à trouver des interlocuteurs bien vivants avec qui en parler.

Évidemment, puisque je dénonçais un déni collectif, international, c’était « normal ».

Et ce qui était « anormal », c’était de l’avoir repéré.

La « folie » – au sens de ce qui sort du consensus tacite ordinaire – ne pouvait donc être que de mon côté.

Est « fou » ou « folle », pour les normopathes, celui ou celle qui heurte les conventions du jour, l’excentrique ou l’original qu’il va falloir faire passer pour « insensé », plutôt que de se mettre soi-même à penser un peu.

En effet mon problème ou mon symptôme, comme on voudra, ce serait plutôt de ne pas être assez folle pour souscrire, sans en rien dire, au déni de justice que j’ai mis au jour.

Ni assez folle non plus pour continuer de m’avancer seule et supporter seule la violence de ce déni d’État partagé le plus souvent par une opinion superficiellement informée.

Ainsi, avec Philippe Bouret, avons-nous écrit Escapade, pour tenter d’ouvrir avec ceux qui le souhaiteraient ce débat que seule, je ne parvenais pas à ouvrir en France.

Mon point de vue est que ce travail littéraire transdisciplinaire, au-delà ou en-deçà de ce qu’il permet de comprendre, apporte la preuve de la scientificité subjective de la clinique freudienne, de même qu’il confirme le dit lacanien suivant lequel « l’artiste précède le psychanalyste ».

C’est suffisamment original et déroutant, à une époque où bien des gens sont prêts, dans nos académies, à remiser la psychanalyse au rang des disciplines « dépassées », pour que j’explique les raisons qui m’amènent à cette conclusion.

Je ne parle ni le serbe, ni le croate, ni le bosniaque. Je n’ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale.

Mais dès 1991, date de l’attaque par Belgrade de la Croatie et de la Bosnie, la confusion discursive que cette attaque a engendrée dans notre pays a éveillé chez moi le sentiment d’une répétition tragique.

Ce qui en 1991 n’était qu’une intuition (par définition contestable) est devenu une réalité… déniée.

Si je dis cela, c’est que là-bas, en Croatie, en Bosnie, en Serbie, au Kosovo, tous partagent ce sentiment de répétition.

Mais tous, bien sûr, ont aussi des versions de l’histoire différentes, le plus souvent aliénées à des mythologies nationales… comme chez nous.

Ce mal d’Europe crée bien des malentendus, et des malentendus qui dureront d’autant plus qu’on ne pourra pas en parler clairement, et qui risquent bien de s’envenimer à nouveau, à la moindre étincelle.

Si mon travail a été traduit à Zagreb, c’est que Marija Basic, ma traductrice, a brutalement compris, grâce à cette lecture, ce qui s’était passé, car ce que je mettais en évidence rencontrait précisément ce que lui disait son père et ce que bien d’autres, avec lui, soutenaient.

Autrement dit, mon travail rejoignait le sentiment voire l’expérience de ceux qui avaient vécu aussi bien la Deuxième Guerre mondiale que cette dernière guerre.

Cela paraît très étrange, bien sûr, mais cela ouvre à mon sens des perspectives nouvelles, qui pourraient permettre de rétablir des ponts de parole entre des populations divisées aussi bien par les responsables politiques, par des récits nationaux autocentrés, que par la Justice Pénale Internationale qui a échoué magistralement, et malheureusement, dans sa mission – ce qu’elle dénie bien sûr.

Si j’ai anticipé dans ce travail ce que je pourrais appeler aujourd’hui la vengeance terroriste, c’est que vu les faits avérés, le déni de justice mis en place par l’ONU est d’une violence effroyable, insue probablement de ses acteurs, une violence meurtrière qui ne pouvait que retomber sur la jeunesse actuelle.

Bien entendu, n’étant pas infiltrée dans les réseaux terroristes, j’ignore où ils vont encore frapper.

Mais je n’ai malheureusement pas été surprise par les attentats contre Charlie ou par la tragédie du Bataclan.

Allez donc voir en Bosnie ce qui s’est passé, à l’époque où nos pays soutenaient la Serbie de Milosevic (je rappelle que l’embargo sur les armes, prononcé par l’ONU en 1991, donnait de fait toutes les armes à Milosevic).

Allez voir ce cimetière, à Tuzla, où sont enterrés des dizaines de jeunes gens entre seize et dix-huit ans. Des jeunes qui prenaient un verre à une terrasse, comme les nôtres écoutaient un concert.

Bien sûr, notre presse n’en parle pas.

Quand on ne se tue plus, ça n’intéresse plus.

Or le déni dans certains cas, ça tue aussi, mais autrement.

Cette tragédie a commencé à Vukovar, en 1991.

Cette ville de Croatie, aujourd’hui européenne, reste durablement traumatisée, divisée, déchirée, et malade d’une histoire qui ne peut pas s’écrire tant le refoulement institutionnel opère sur ses habitants, et tant notre Europe impose désormais, par la loi, ce refoulement.

Les grands criminels sont des gens insensibles, ne l’oublions pas. Ils sont froids comme la mort qu’ils répandent autour d’eux.

Alors, si mon travail pouvait intéresser et sensibiliser les lecteurs à cette histoire, et leur éviter d’être dans le déni de ce qui s’est passé, j’aurais le sentiment de n’avoir pas entièrement perdu mon temps.

Après cette incursion dans l’histoire tragique de notre époque, la lecture de Quelques lettres d’elle sera, j’espère, plus joyeuse.

Car en l’écrivant, contrairement au précédent qui m’a longtemps tourmentée, je me suis amusée.

Car en l’écrivant, contrairement au précédent qui m’a longtemps tourmentée, je me suis amusée.

Et mon expérience d’écrivain m’a appris que l’humeur que l’on vit en écrivant s’inscrit dans la langue et se transmet ainsi, souvent, aux lecteurs.

Après une période difficile, j’ai retrouvé enfin l’espace de jeu nécessaire pour me relancer dans le roman qui traduit, lui, d’autres styles de vérités.

Comment faire un portrait de femme en littérature ?

C’est une question délicate, si l’on ne veut pas tomber dans la caricature – ces caricatures dont la littérature, comme la critique, n’est pas avare.

M’inspirant de certaines correspondances d’écrivains, j’ai imaginé ce portrait en creux à travers un ensemble non exhaustif de lettres qu’elle adresse à différents correspondants, ponctuées par des poèmes dont on ne sait guère à qui elle les adressait en les écrivant.

Pourquoi, ici, en dire davantage ? Il ne faut pas voler aux lecteurs le plaisir de la découverte.

Juste dire peut-être qu’L., qui signe ces lettres, n’est pas « moi », mais une femme de notre temps en partie nourrie, il est vrai, de mon expérience.

Mais ici, rien de factuellement autobiographique.

Juste quelques traits, qui donnent au personnage sa vraisemblance.

De Louise L. Lambrichs, publiés aux éditions de La rumeur libre : Comme en 14 ? Contribution à l’écriture de notre histoire, 24 euros. Quelques lettres d’elle, 20 euros.

Retrouvez Louise L. Lambrichs :

sur le site de la Maison des Écrivains.

sur Facebook.

sur LinkedIn.

son courriel : louise.lambrichs(arobase)gmail.com

« C’est quand même par des fissures que commencent à s’effondrer les cavernes. » (Alexandre Soljénitsyne, L’Archipel du Goulag)